朋友小张最近遇到了“亲子难题”。

一天,孩子放学回家,把书包一甩,坐在沙发上打开手机,手指一滑就是游戏。

小张觉得儿子完全没听到她喊“吃饭”,于是提高了嗓门:“天天玩,能不能管管成绩啊!

”孩子眉头一皱,不耐烦地回了句:“我知道了,别给我压力!”紧闭的房门在这对话后关上了,家里的气氛一下子降到了冰点。

不少家长都会遇到类似的场景,我们常常感叹,为什么和孩子总是鸡飞狗跳?

自己苦口婆心、倾尽全力,却换来的却是冷漠甚至对抗?

其实,很多时候,我们努力没有错,问题出在用了不适合的沟通方式。

对抗之下,沟通如何破冰?

其实,很多孩子的叛逆行为,并不是对父母的恶意,而是“如何与情绪共处”的问题。

而找到让孩子主动倾诉的切入点,才是一场沟通中最重要的一环。

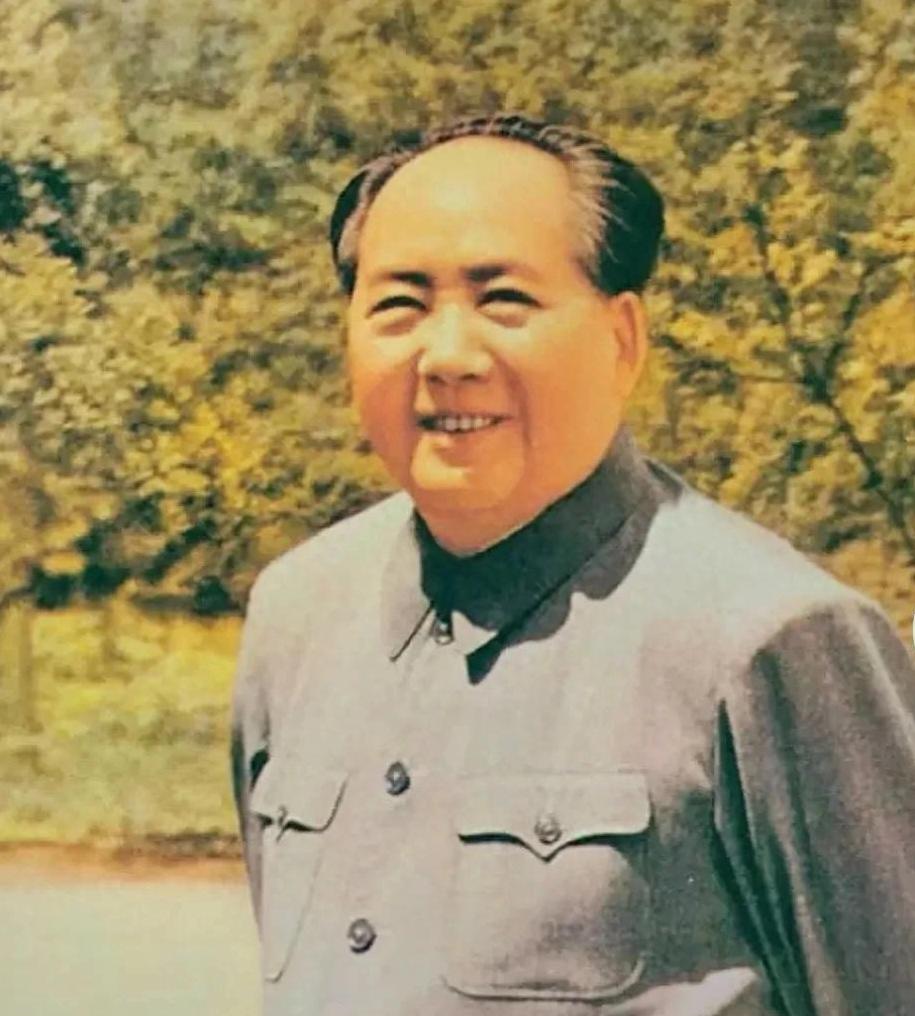

在如何找到方法的问题上,毛泽东的“内因外因”理论或许能带来启发。

这段话大致意思是,一个人真正能被改变的关键靠的是“内因”,也就是他自己的内在驱动力,而“外因”起的作用是提供适合促使变化的条件。

对于孩子的学习和成长,你越是“外因”发力想要产生影响,反而会被孩子解读成压迫和干预。

这就如同在一颗种子还未发芽时过度施加外力,非但不能帮助它生长,反倒可能伤害它。

从这个角度来看,孩子和父母在成长中的“矛盾点”可以简单归结为:父母有双手但使不上劲,孩子有内心但感受不到支持。

因此,父子、母子关系的理想状态,其实不是“我在帮你长”,而是孩子自己燃起成长的动力。

对于家长来说,做好你的“外因”,提供环境和土壤即可。

而具体的路径,可以是降低控制感,让孩子感觉到自由和责任是并存的空间。

举个例子:你可以在定下学习框架后,把“执行权”交给孩子。

彼此信任是沟通的第一步。

很多父母觉得,孩子叛逆期的种种问题,靠讲道理、强约束就能解决。

但真实生活中,有时候孩子真的不听,有时候甚至越劝越离谱。

这种时候,“历练”法或许能带来一种新可能。

我的邻居小刘最近分享了她的故事。

为了让叛逆的孩子明白“生活不易”,她没有选择反复强调学习的重要性,而是让孩子暑假到亲戚的工厂去打工。

一开始,孩子干了几天,觉得新鲜又自由。

可渐渐地,当他为了几块钱计较时,忽然感受到了成年人生活的琐碎和艰辛。

这份体验没有被语言重复多次讲解,但孩子自己感悟到,读书的辛苦,是一种“更轻松”的选择。

这样的经历,让他重新看待学习,也让母子之间的“矛盾”减少了。

这样的亲子实践中,孩子不仅看见了父母无法用语言表述的生活真相,还获得了一次自我选择的机会。

经历比说教更重要,有时候真正会让孩子理解的,就是他们被允许“试错”的历练。

最终,每一段亲子关系的改善,离不开孩子的自我觉醒。

而自我觉醒需要两项条件:对生活真相的经历式理解,以及从父母影响中获得的“情感支持”。

这里的情感支持,并不是一味疼爱,而是尊重和共情。

一个现实的案例是,我的表弟曾在上学时中途产生轻生念头。

家庭经济拮据,父母也是对他的成绩倍加关注。

当时,父亲愿意静下心和他谈,告诉他“我帮不了你,也不给你压力,但你可以决定自己的未来”,并陪他去了解高职学校、就业情况,并没有直接逼他选最难的路。

但后来表弟考上了本科,他在回忆里多次提到,“父亲那次没有强压我,真让我多了一份信任感。”

这样的经验似乎在提醒我们,哪怕孩子幼稚而模糊,他们需要的是父母的等待和支持,而不是直接给予他们答案。

稚嫩的种苗终会长成,但它需要试探风雨,才能变得强壮。

每一个与孩子的争执,或许在当下看似鸡毛蒜皮,甚至让人感觉无望,却总有能够解决的地方。

在叛逆期,父母与孩子看似是“站在对立面”,但其实是站在同一个目标上:他们希望成长,父母则希望守护。

教育从来不是“改变另一个人”的过程,而是“唤醒自觉”。

只有经历生活,孩子才会清楚,如何承担自己的路;只有父母的耐心等待,这份觉醒才显得更宽广。

与其争个对错,不如在历练和体验中,成就孩子成长的可能性。

或许下一次,当你看到孩子收敛叛逆,主动学习时,你会感受到他从心底对成长和亲情的真正回应。