(续接上文·驿城庙宇古风彰。佛道儒融岁月长)

离开文昌宫后,沿着后街继续向东,便是“泰山行宫”。

泰山行宫对面有一座戏台,舞台上高悬“歌舞升平”牌匾。砖木结构。台面宽敞,上方有顶篷以遮风挡雨。明间两金柱后移,金柱下是木隔断,将室内分为前台与后台。

鸡鸣驿泰山行宫,也称泰山庙,位于东内驿城二街路北。建于1651 年(清顺治 8 年),距今已有三百多年的历史。相传这座行宫是为碧霞元君在从西地长安到泰山每500里建的行宫之一。

泰山行宫的建筑风格为硬山小式,是明清时期常见的建筑风格,具有一定的古朴韵味。

泰山行宫是一座坐北朝南的四合院。庙中现存五间正殿,东西设配殿。

泰山行宫正殿建于三层石阶的高台之上,面阔五间、进深两间、前出抱厦、硬山小顶、左右带耳房,正殿前置有香炉鼎。

正殿抱厦楣额高悬“宏德惠民”匾额,抱厦的廊柱上悬挂着“碧天泽众生春夏秋冬风调雨顺,霞光普社稷东南西北国泰民安”的对联。

抱厦内正殿的楣额高悬“有求必应”匾额,殿前的廊柱上悬挂着“烛焰辉煌呈五福,香烟缭绕结千祥”的对联。

“有求必应”匾额后门楣上的彩绘。

殿内供奉着东岳大帝之女碧霞元君、眼光娘娘和送子娘娘。碧霞元君在北方地区广受信仰,被视为庇佑众生、送子护儿的神灵,因此泰山行宫也成为当地民众祈福求子的重要场所。

碧霞元君居中,是中国古代神话传说中的泰山女神,为道教中的重要女神。全称为“东岳泰山天仙玉女碧霞元君”,道经称为“天仙玉女碧霞护世弘济真人”“天仙玉女保生真人宏德碧霞元君”。民间俗称为“泰山娘娘”“泰山老奶奶”“万山奶奶”等。

碧霞元君的左侧为眼光娘娘。她在道教的神仙体系里,其全称为眼光圣母惠照明目元君,主要掌管民众的眼疾。许多人向眼光娘娘祈求保佑眼睛明亮、视力健康。在道观的塑像中,眼光娘娘形象通常是面容慈祥,手捧一只眼睛或持着灯具,象征着能够为信众消除眼疾带来光明。

碧霞元君的右侧为送子娘娘,是民间信仰中掌管生育子嗣的神,其形象为慈祥的女性形象,怀抱婴儿,寓意赐子。在道教神话体系里有碧霞元君被视为送子娘娘。因为泰山在传统文化中有主生的观念,碧霞元君作为泰山的神灵也被赋予了掌管生育的职能。

正殿两侧的墙上绘有48幅彩绘连环壁画,明艳、生动,这些壁画是清朝初年的作品,已有300年历史;48幅壁画独立成章,讲的是碧霞元君从山西出发,经过鸡鸣驿、路过北京、渡过黄河,去泰山修行,一路上经历了千辛万苦,战胜了妖魔鬼怪,最后由凡人变成神仙,功德圆满的故事。

48幅壁画分列在主殿两侧的墙上,把元君告别父母决心去泰山求法,最后获得成功的过程用连环画的形式描绘下来,且以民间流行的三句半形式配有说明文字,诙谐独特。例如:

须弥山、辞古佛、菩萨下降——劝世

灵霄殿、奉玉旨、金星下天——点化

神感应、叫陈通、箭射张青——除暴

见圣旨、待皇姑、张钦敬膳——排宴

送皇姑、出关去、张钦饯行——雨别

据说这些壁画是因为有心人当年在壁画上抹了一层泥巴,才使这些珍贵的文化遗存在特殊年代免遭毁坏得以保存下来。

正殿碧霞元君、眼光娘娘和送子娘娘塑像后面墙上的壁画。

正殿的东侧殿楣额上悬挂“悬壶济世”匾额,两侧悬挂着“神光普照施德泽,慈云广被佑黎民”的对联。

殿内居中供奉着痘疹娘娘,两侧有仙童为胁侍。痘疹娘娘是中国民间信仰中的一位神祇,从神职功能来讲,她主要是掌管儿童痘疹的防治。在古代,天花等痘疹疾病对儿童的生命健康威胁极大,当时医疗条件有限,人们把治愈痘疹的希望寄托于神灵。痘疹娘娘被认为能够保佑孩童顺利出痘、平安康复,所以孩子出痘疹期间,家长会祭拜痘疹娘娘求保佑。

痘疹娘娘殿东西两侧墙面的彩绘壁画。图为河北鸡鸣驿泰山行富壁画中的天仙碧霞元君像,天仙是凡人修仙的最高等级,又称大罗金仙,他们飞行云中,居于天界,就像无形无象的“道”一样,永恒逍遥,不朽不灭。天仙有西王母、太上老君、太白金星等。《西游记》中的猪八戒,也曾自称为大罗金仙。

正殿的西侧殿楣额上悬挂“状元及第”匾额,两侧悬挂着“金弹打除天狗去,玉弓招引贵儿来”的对联。

殿内居中供奉着张仙,左右两个小童子,一个持弓,一个手托弹丸。张仙是中国民间供奉的吉祥神。他有“送子”的神职,能够让信奉他的人得子,所以得名“送子张仙”。

张仙殿两侧的墙面上彩绘壁画《张仙送子图》。张仙骑白马、着蓝袍,手持弓箭正射向黑色天狗,保佑天上星官顺利降生于民间,并保佑孩子将来能有锦绣前程。

东配殿为灵官殿,两侧悬挂着“社对青山千古秀,庙朝绿水万年长”的对联。

殿内供奉着灵官。

灵官殿内残存的壁画。

西配殿为财神殿,两侧悬挂着“兴家立业财源主,治国安邦富贵神”的对联。

殿内供奉着武财神赵功名。

财神殿内残存的壁画。

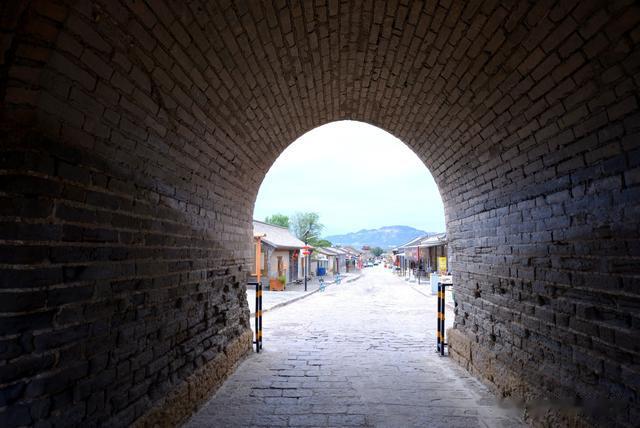

沿着泰山行宫门前的小巷南行,就回到了鸡鸣驿的头道街。头道街的东端便是鸡鸣驿的东城门。

鸡鸣驿东城门位于鸡鸣驿城东南端,开在城墙东偏南的位置。这样的位置设计是为了方便与城外的古驿道连接,因为当年的古驿道东北高、西南低,修建驿城时没有强行改变道路走向,而是顺着路修,所以城门的位置也受到了影响。

城门的墩台上方筑有两层越楼,这在古代的城池建筑中较为常见,越楼可以提供更好的瞭望视野,便于观察城外的情况。城门上还建有更铺,是夜间值勤兵丁的哨位。门额上“鸡鸣山驿”四个大字至今清晰可见。

东城门作为整座城的制高点,军事防御地位凸显。在东城墙上,可以看到东城门外有一个类似瓮城的小空地,能起到延缓敌人进攻、增加防御层次的作用。墙体顶部外侧密布着垛口,垛墙上保留着瞭望孔、射击孔和排水管道等设施。在古代战争中,这些设施对于守城士兵观察敌情、攻击敌人以及排放城墙上的积水都非常重要。

宽厚的大门洞开,门上镶着的铁板,大铁钉牢牢地钉在门上,透着沧桑肃穆。东门外建有一道影壁墙,一方面,具有一定的防御功能。在古代,如果有外敌来袭,影壁墙可以起到遮挡和缓冲的作用,为城内的防御争取时间。另一方面,从传统的观念来讲,影壁墙还有风水方面的作用,古人认为它可以阻挡不好的东西进入城内,保佑城内的居民。

东城门内是城中最宽阔、最热闹的头道街,连接着东西城门。这条街上集中了驿丞署、指挥署等昔日的办公场所,还有各种商号、酒肆和店铺。东城门是当时鸡鸣驿城较为繁华、重要的区域。

东城门连接着向北延伸的古城墙。

鸡鸣驿头道街东口的西北角是 “邮驿文化主题邮局”,采用单檐翘壁起顶式仿古建筑,与古城的整体风格相得益彰,造型独特、气势恢宏。

主题邮局馆内设有多个邮票展厅,如“纪”字头纪念邮票馆、“特”字头特种邮票馆、“文”字邮票馆等,以时间为线索,收集整理了自1949年至今我国正式发行的邮票近万枚,是集展览、科普教育等为一体的多功能展馆。这些邮票展览能让人们系统地了解中国邮票的发展历程和不同时期的邮票特色。

“邮驿文化主题邮局”的对面是“中国鸡鸣驿邮驿展览馆”。馆内通过丰富的展品和资料,生动展现了鸡鸣驿作为古代重要驿站的发展脉络,从其建立、繁荣到逐渐退出历史舞台的过程,是了解古代邮驿文化的绝佳去处。

邮驿展览馆门前有一组以古代邮驿为主题“驿卒骑马飞奔”的雕塑。这组雕塑生动地展现了古代驿使快马加鞭传递信件的情景,体现了当时邮驿系统的重要性以及信息传递的紧迫性。

“邮驿文化主题邮局”和“中国鸡鸣驿邮驿展览馆”之间是贯通驿城的头道街。头道街是城内重要街道,东西走向,连接东西城门。它是“三横两纵”布局的关键部分,是主要交通要道。这里是军政管理中心,指挥署、驿丞署等在此;也是商业服务区,有不少店铺商号,两旁建筑具有鲜明的明清特色。

沿着青条石板铺就的昔日古道西行,行至头道街的中段南侧便是鸡鸣驿大戏台,也称老爷庙戏台。戏台为砖木结构,面阔三间,进深三柱六檩,前出廊,硬山布瓦卷棚顶。戏台的东墙和西墙有别致的壁画。西墙所画的“龙”为四爪,在封建社会,五爪为龙,四爪为蟒,这体现了当时的等级制度;东墙所绘的貌似老虎的动物,实则为“邹皮”,这是传说中的仁善之兽,虎身狮头,白毛黑纹,尾巴特别长,生性仁慈,只吃自然死亡的动物,它代表着仁爱和谐与自然平衡。

大戏台的对面还保留着五、六十年代的建筑“利民综合商店”。

“利民综合商店”的西侧不远便是鸡鸣驿指挥署,清康熙三十五年前为全城最高军事指挥长官驻扎之地,负责邮驿、守城之责。共有五进院落。

指挥署最初是一个规格较高的官方建筑场所,随着历史变迁,在光绪二十二年(1896 年)清廷裁汰驿站开办邮政(也有说法是民国三年,北洋政府决定撤消全国驿站)后,成为当地财主贺氏家族的私宅,被称为贺家大院。

指挥署大门的两边有着精美的砖雕。砖雕是指挥署残存建筑的一大特色。在影壁、山墙等部位有精美的砖雕图案,雕工细腻,内容丰富,包括各种花卉、动物、吉祥图案等,具有很高的艺术价值。

迎门是一座中间雕刻着圆形图案的影壁,上面雕有八仙的各样兵器,因只见器物而不见仙人,故称之为暗八仙,象征喜庆吉祥、福乐长寿。上方中心是一个犀牛望月的图案,寓意内心的平静和道家的修行,旁边还有丹凤朝阳,寓意蒸蒸日上、前途光明,鹤鹿同春的雕刻则意在送阳春满乾坤、万物滋润。

指挥署的前院现存正房五间、东西厢房各三间,应该是指挥署办公或接待的区域,空间相对开阔,有一定的场地用于人员集散和活动。建筑布局较为规整,体现出官方办公场所的严肃与庄重。

指挥署的隔壁是通往二进院的入口,墙面上写着“贺家大院”的字样。夹道门上方悬挂着一块匾额,上面写着“一九零零年,慈禧西行是曾在此留宿一宿”。1900 年八国联军侵占北京城,慈禧太后和光绪皇帝在御林军护卫下仓惶逃往西安,途中曾在鸡鸣驿的贺家大院(即指挥署的一部分)留宿一夜。

顺着夹道往北走。

二进院的山墙上还留有刻砖“鸿禧接福”四个楷书大字,作为慈禧太后在此居住的纪念。

后院是指挥署居住或休息的区域,相对较为私密和安静。据说当时慈禧太后西逃时曾住在二进院的北屋东间,光绪皇帝住在东厢房。

离开指挥署,沿着头道街继续西行。一栋房子的山墙上镶嵌着“鸡鸣驿城抢修碑记”

鸡鸣驿城抢修碑记

鸡鸣驿,国之瑰宝,世之专迹。集三千载邮传之大成,汇六百年人文于一身。前望京师,后控大漠,绾输三路,位列极冲,载驿置邮,历经沧桑,论世间岿然以驿传世者,唯此鸡鸣耳。然风雨战事,屡遭侵袭,两入世界濒危录。

丙戌仲夏,得国家、省、市之扶持,聚全县之力、救老城于垂危之际,护古驿之宏大完整。企业各界,踊应县委号召,慷慨捐资。青壮老动,跃瞻政府马首,献策出力。越二年,抢险城墙,修复东西门楼、缮理普渡、泰山、财神、龙神、城隍、文昌等佛、道、儒庙。复建戏楼、影壁,砌修街衢里巷,置办办公处所,重修酱坊民居。石墁路面一万三千多平方米,油铺通道五百米,三线入地三千来。另收空地,清残垣,成文化展厅。城内美化亮化,城外植树添绿、移学校建新府于城外,收八百年永宁寺回归,前后斥资七百多万元之巨,完成工程二十有余。城墙巍峨,越楼俏丽,山城相映,庙宇生辉,塞外古道尽现,驿城风貌壮美。

丁亥桂月,点远古烽火,响振兴战鼓,世界第一邮局开城纳客。四海游人纷至沓来,走秦皇古道,访成祖军站,品邮驿风情,住民俗客店。穿越时光,论昔日高速公路,谈明清宽带网络。民心凝聚,政通人和,和谐画卷,威世欢歌,碑以永记。

路南侧建一攒尖仿古亭,内置时运吉祥图。

沿着头道街,一直往西,回到西城门,登上西城门,回望古城。从西城门向东望去,一条笔直的大道直通东城门,道路宽敞,无遮无拦,能清晰地看到街道两侧的房屋依次排列。这些房屋有明清时期的老民居,也有后来复建或修缮的建筑,它们共同构成了驿城的居住格局。

古老的城墙、陈旧的房屋、寂静的街道,共同营造出一种浓厚的历史氛围。仿佛能看到曾经的驿卒在城墙上巡逻、马匹在街道上疾驰、居民在院子里忙碌的场景,让人不禁对这座古城的过往浮想联翩。

城内静悄悄的,很少看到行人,与城外的现代世界形成鲜明的对比。这种宁静中透露出一种苍凉感,让人感受到时光的流逝和历史的变迁。

远处鸡鸣山孤峰耸立,在广袤的平原上拔地而起,山体突兀,与周边的地形形成鲜明对比。从远处望去,它就像一个巨人屹立在大地之上,有一种雄伟壮观的感觉。其独特的山体形态,使它在视野中十分显眼,具有很强的视觉冲击力。

鸡鸣山与鸡鸣驿城墙紧密相连,鸡鸣山为鸡鸣驿增添了壮丽的自然背景和深厚的文化底蕴,而鸡鸣驿城墙则是古代邮驿文化和军事防御的重要见证,两者共同构成了独特的历史文化景观。

2024-09-13

感谢您的关注与观看!