辽西走廊:东北锁钥与华夏咽喉的千年沧桑

在历史的长河中,地理的咽喉要道往往成为决定国家兴衰、民族命运的关键所在。如果说河西走廊是通往西域的门户,那么辽西走廊则是连接东北与中原的桥梁,它不仅是军事战略的重镇,更是经济、文化交流的纽带。本文将深入探讨辽西走廊的独特地理位置、历史变迁及其在中国乃至世界历史中的重要地位,以一幅幅生动的历史画卷,展现这条走廊的千年沧桑。

一、地理篇:自然赋予的锁钥之地

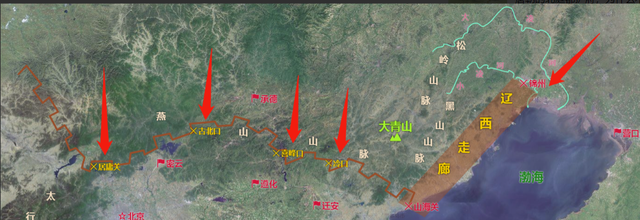

辽西走廊,位于中国东北部,西起山海关,东至营口,全长约200公里,背依燕山山脉,面朝渤海湾,形成了一条天然的陆海通道。这条走廊宛如一条巨龙蜿蜒于山海之间,将东北的广袤平原与华北的富饶之地紧密相连。其独特的地理位置,使其成为古代兵家必争之地,也是现代经济、文化交流的重要通道。

1.1 地形地貌:天然的防御屏障

辽西走廊地势东高西低,由山地、丘陵和平原构成。西部的燕山山脉如同一道天然的屏障,挡住了来自西北的寒风与入侵的敌军;东部的渤海湾则为这一地区提供了丰富的海产资源和便捷的海上交通。中部平原土地肥沃,气候适宜,是东北重要的农业区之一。这样的地形地貌,使得辽西走廊既具有天然的防御优势,又拥有丰富的自然资源,成为东北地区的“粮仓”和“门户”。

1.2 交通枢纽:陆海联通的纽带

辽西走廊不仅是陆上交通的要道,更是海上交通的枢纽。历史上,这里曾是古代丝绸之路海上航线的重要组成部分,是中外贸易和文化交流的重要通道。如今,随着现代化交通网络的不断完善,辽西走廊已经成为连接东北与华北、环渤海经济圈与东北亚地区的重要交通枢纽,为区域经济的发展注入了新的活力。

二、历史篇:烽火连天的战争舞台

辽西走廊自古以来就是战争频发的地区,无数英雄豪杰在这里留下了他们的足迹和传说。从秦汉时期的边疆冲突,到明清之际的辽东战争,再到近现代的抗日战争和解放战争,辽西走廊见证了无数次的刀光剑影和生死较量。

2.1 秦汉时期:边疆的烽火

秦汉时期,辽西走廊是中原王朝与北方游牧民族交锋的前沿阵地。秦始皇统一六国后,为抵御匈奴侵扰,修筑了万里长城,其中辽西走廊一带的长城尤为坚固。汉武帝时期,派遣卫青、霍去病等名将北击匈奴,辽西走廊成为了重要的军事补给线和战场。这些战争不仅巩固了中原王朝的统治地位,也促进了中原与北方民族的文化交流。

2.2 明清之际:辽东的争夺

明清之际,辽西走廊成为了满汉之间争夺的焦点。明朝末年,为了抵御后金(清)的进攻,明朝在辽西走廊构建了关宁锦防线,形成了一道坚固的防御体系。然而,随着满清势力的不断壮大和明朝内部的腐败无能,这条防线最终未能挡住清军入关的步伐。公元1644年,清军占领北京,标志着明朝的灭亡和清朝的建立。在这个过程中,辽西走廊见证了满汉之间的激烈冲突和民族融合的历史进程。

2.3 近现代时期:战火中的重生

进入近现代以来,辽西走廊再次成为战争的焦点。抗日战争时期,这里是中日双方激烈争夺的战场之一。中国军队在这里进行了艰苦卓绝的抵抗,涌现出了许多可歌可泣的英雄事迹。解放战争时期,辽沈战役中的塔山阻击战更是成为了辽西走廊历史上的一次重要战役。这场战役的胜利为解放全东北奠定了坚实的基础,也展现了中国人民解放军英勇顽强的战斗精神。

三、文化篇:多元交融的文明之花

辽西走廊不仅是一个军事重地,更是一个文化交融的宝地。这里汇聚了中原文化、满族文化、蒙古文化等多种文化元素,形成了独具特色的地域文化景观。

3.1 中原文化的渗透

自秦汉以来,中原文化便通过辽西走廊传入东北地区。中原的农耕技术、政治制度、语言文字、文学艺术等都对东北地区产生了深远的影响。在辽西走廊沿线,可以发现许多具有中原特色的文化遗产和建筑风貌,如古城遗址、寺庙道观、碑刻石刻等。这些文化遗产不仅见证了中原文化在东北地区的传播和发展,也展示了中华民族多元一体的文化格局。

3.2 满族文化的崛起

满族是东北地区的主要民族之一,其文化在辽西走廊地区得到了充分的发展和展现。满族文化以骑射、渔猎、农耕等为主要内容,具有鲜明的地域特色和民族特色。在辽西走廊的许多地方,都可以看到满族人的生活和习俗。

参考资料:

作者:三晋清泉

[免责声明]文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。