历经两个世纪的等待和无国籍的生活,达曼族终于在2003年5月26日实现了他们的梦想——加入中国国籍。

这个位于喜马拉雅山南麓的小部落,历史上曾因种种原因被遗忘与边缘化,终于有了属于自己的归宿。

对达曼族来说,这不仅是一纸身份证的获取,更是从根本上改变了他们的生活与身份认同。随着国籍的确认,他们得到了中国政府的大力支持与帮助,生活质量得到了显著的提升。新房、新设施,甚至于文化生活的丰富,都是这一纸国籍带来的转变。

寻归之路

寻归之路随着清晨的第一缕阳光穿透高原薄雾,吉隆沟的山谷间回响起羊群的叫声和牛铃的摇晃声。这是一个位于喜马拉雅山南麓的偏远小镇,海拔5500米,居住着一个几乎被历史遗忘的小族群——达曼族。几个世纪以来,他们在这里过着与世隔绝的生活,只有少数旅者或者历史学者会偶尔提及他们的存在。

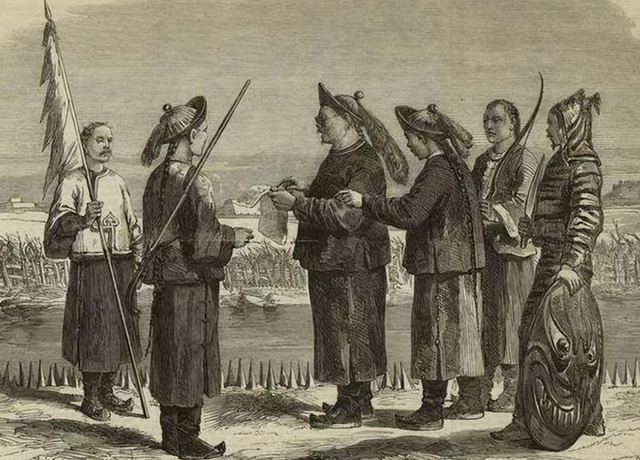

达曼族的起源可以追溯到18世纪末期,那时廓尔喀王朝与清朝的边境冲突频发。1791年,廓尔喀人大举进攻西藏南部,企图扩张其势力范围。清朝为了维护边疆安全,派出了福康安将军领导的部队前往西藏,对抗廓尔喀的侵略。这场历时数年的战争中,不仅军事上损失惨重,更有不计其数的士兵在战乱与恶劣的自然条件中失散,其中就包括后来成为达曼族祖先的一些廓尔喀骑兵。

这些廓尔喀骑兵原本是尼泊尔的民族分支,因战争而迷失在喜马拉雅山区的深林之中,最终无法返回自己的祖国。他们中的一部分人逐渐与当地的藏族村民融合,开始了新的生活方式。他们放弃了往昔游牧民族的身份,转而定居在吉隆沟,以放牧、打铁和木工为生,逐步形成了独特的民族特色。

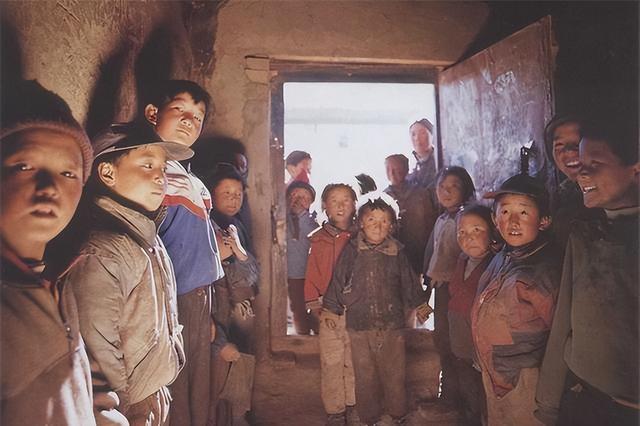

达曼人居住的房屋多为石块和木板简陋拼接,屋顶覆盖着茅草。他们的生活极其原始,远未触及到外界的现代化影响。尽管生活条件艰苦,但这片高原成了他们新的归宿。他们与藏族人的互动日益频繁,尤其是在生活习惯和文化交流上,双方都有所借鉴和融合。

尽管达曼人已经在此安家落户两百多年,但他们一直未能获得正式的国籍认定。长期以来,他们既不属于尼泊尔也不属于中国,生活在国家与国家之间的边缘地带,这种模糊的国籍身份让他们在政治和社会权利上处于弱势地位。没有国籍的他们,无法享受公民应有的教育、医疗以及其他社会服务,长期被边缘化。

1951年,中国政府和平解放西藏,这为达曼族带来了转机。中国政府开始在西藏推行一系列的社会改革和建设项目,旨在改善当地民众的生活条件。然而,由于国籍问题,达曼人并未能立即从这些改革中受益。

边疆小镇的生活逐渐被新的政策和发展触及,新房子、学校和医院开始逐步建设,藏族邻居们的生活有了显著的提升。与此同时,达曼人仍旧生活在他们那些用石头垒砌、屋顶铺着茅草的简陋房屋中,社会地位的差异让他们感到了前所未有的生活压力。

为了生计,许多达曼男性开始在藏族社区中担任铁匠和泥瓦匠,而妇女则帮忙纺织或做家务劳动。他们的生活虽然艰苦,但达曼人依然保持着勤劳和乐观的精神,他们的工艺品在当地也逐渐受到藏族人的欢迎和认可。

达曼人的文化逐渐与藏族融合,他们也开始庆祝藏族的传统节日,并逐渐被包括在当地的社区活动中。然而,不论是在社会活动还是日常生活中,他们始终带着未被完全认可的尴尬身份。他们深知,只有获得正式的国籍认定,才能真正结束他们的边缘化状态,享受平等的社会权利。

这种复杂的历史背景和多样的文化交织,使达曼族的故事不仅是一个小族群争取认同和归属的斗争,也是现代国家建设中如何融合多元文化并解决历史遗留问题的一个缩影。随着新世纪的到来,他们对未来充满了期待,希望政府能够正视他们的存在,给予他们应有的身份和权利。

国籍的曙光

国籍的曙光随着2001年新千年的来临,达曼族的国籍问题再次引起了中国政府的关注。政府开始重视边疆少数民族的融合政策,其中包括对未正式认证的民族进行国籍和身份的确认。这一政策变化为达曼族带来了一线希望。

在此背景下,中国政府派出了一个由民族事务部门领导的调查团队前往吉隆沟,对达曼族的生活状况进行了全面的调查。

他们记录了达曼族的居住条件,职业结构,以及他们与当地藏族社区的互动情况。调查团队的到来,在达曼人中引起了轻微的骚动,村民们带着好奇和微妙的期待,观看着这些外来者的一举一动。

调查过程中,团队成员们对达曼族原始的生产方式、简陋的居住环境以及缺乏基本公共服务的现状进行了详细记录。他们测量了居住区的面积,记录了房屋的建筑风格,并与村中的长者进行了交谈,了解他们的历史和现状。

在调查的几周内,政府代表与当地藏族政府官员也进行了多次磋商。这些讨论主要集中在如何改善达曼族的居住条件,以及如何合理地将他们纳入国家的法律和社会保障体系中。通过这些深入的交流,达曼族的问题逐渐被外界了解并受到关注。

2003年5月26日,一个具有历史意义的决定被正式宣布:达曼族正式被承认为中国的一个民族,所有族人被授予中国国籍。这一决定立即在达曼族社区中引起了强烈的反响。在这一天,吉隆镇政府组织了一次小型的庆祝活动,邀请了达曼族的所有成员参与。

庆祝活动在村中的广场举行,新的国旗在人群中高高升起。当地政府的代表发表了讲话,宣读了国籍授予的官方文件,并向族中的每一位成年人递交了身份证。这些官方的身份证明,标志着他们从此成为了名副其实的中国公民。

随着国籍问题的解决,政府很快启动了一系列针对达曼族的援助项目。首先,为了改善他们的居住条件,政府拨款建设了新的居住区,这些新房采用现代建筑风格,配备了基础的水电设施。达曼族人逐渐从他们那些简陋的石屋中搬出,迁入了这些设施完善的新居。

此外,政府还特别注意到了教育和医疗的需求。新建的学校和诊所在村中相继开放,儿童们有了就近入学的机会,村民们也能在发生健康问题时得到及时的医疗服务。这些改变极大地提升了达曼族人的生活质量,也为他们的未来发展奠定了基础。

进入新的居住区后,达曼族的日常生活开始发生显著变化。他们开始学习使用现代家电,接触互联网和其他现代信息渠道。儿童们能够穿上整洁的校服,到学校接受正规教育,而成年人则有机会参与到更多的社会活动和职业培训中。

新的生活虽然带来了许多便利和先进的生活方式,但也对达曼族的传统产生了冲击。许多老一辈的村民对于快速的现代化进程感到不适应,他们怀念过去那种简单而固定的生活模式。然而,大多数族人还是选择接受这些变化,认识到这是他们社区得以进步和发展的必经之路。

新居新生随着达曼族的国籍问题得到解决和新居住区的建成,吉隆镇的风貌开始发生显著变化。整齐排列的新式建筑取代了原本零散的石屋,宽敞的街道取代了曲折狭窄的泥径。每座新建的楼房都配备了现代化设施,包括中央供暖系统和先进的水电设施,大大提升了居民的生活质量。

政府部门特意为达曼族设计的住房项目在2004年初正式启动。施工队伍进驻村庄,繁忙的建筑活动充满了尘土和噪音,但也预示着新生活的开始。新房的建设采用了耐震的设计理念,考虑到地区的地质特点,确保居民的安全。

同时,政府还为达曼族建设了文化活动中心,旨在保存和展示他们独特的文化遗产。中心设有展览厅、图书馆和会议室,不仅服务于达曼族,也对外开放,欢迎更多的外地访客了解这个新认证民族的历史和文化。

教育方面,新建的学校在2005年秋季学期迎来了第一批学生。学校设有多功能教室,科学实验室和电脑房,教育资源得到了质的飞跃。达曼族的孩子们有了与其他中国孩子同等的学习机会,教育的公平性得到了显著提高。

新的医疗设施也在村中建立,包括一个配备现代医疗设备的小型医院和几个卫生站,这些设施极大地改善了村民的医疗条件。医院不仅能处理常见的疾病,还能进行小型手术,急性病患者可以得到及时有效的治疗。

然而,变革总是伴随挑战。尽管生活条件有了显著的改善,但部分老一代的达曼族人对新生活方式感到不适。他们习惯于自由的户外工作和传统的手工艺,对于突如其来的现代化生活感到手足无措。这种情感上的落差在村中造成了轻微的紧张气氛。

2006年,为了进一步整合达曼族进入现代社会,政府提供了多种职业培训课程,包括农业现代化、小型企业管理以及手工艺品制作等,以帮助村民们在新的社会经济结构中找到适合自己的位置。这些课程旨在教育达曼族人如何利用现有资源创造更好的生活条件,同时保持他们的文化特色。

到了2007年,随着“电视进万家”工程的实施,达曼族的家家户户开始安装电视。这不仅为他们提供了娱乐的手段,更重要的是,通过电视这一窗口,达曼族人开始更加广泛地接触到外界的信息和知识,增强了他们对现代社会的理解和适应能力。

然而,在所有这些积极的变化中,达曼族独特的语言和传统逐渐面临消失的风险。为了应对这一挑战,村中的长者和文化工作者开始组织传统文化晚会和语言学习班,努力保存这些珍贵的文化遗产。

随着时间的推移,达曼族在享受现代化带来的便利的同时,也开始逐步找到了在保留传统和接受现代化之间的平衡。他们在新的社会结构中逐渐找到了自己的位置,同时也向外界展示了他们独特的文化魅力和生活智慧。

经历了长达两百多年的国籍边缘化,达曼族最终在2003年被正式认定为中国公民,这标志着他们漫长流浪生活的终结,并开始了全新的章节。政府对达曼族的援助不仅仅体现在住房和基础设施的改善上,更在于教育和医疗服务的普及,这些变革极大提升了他们的生活质量,为他们带来了前所未有的安全感和归属感。

通过政府和社区的共同努力,达曼族正在逐步克服历史遗留的难题,朝着更加和谐和可持续的未来迈进。这一过程不仅改写了他们的命运,也为世界提供了如何在尊重多样性中实现共同发展的宝贵案例。