2017年11月在中国国家博物馆举办了“纪念李可染诞辰110周年——墨天神境·李可染最后十年作品展”,展览展出李可染先生1979年至1989年最后十年的162幅绘画及书法作品。同期,李可染艺术基金会特别邀请吴洪亮先生撰文,回溯李可染先生最后十年艺术成就。

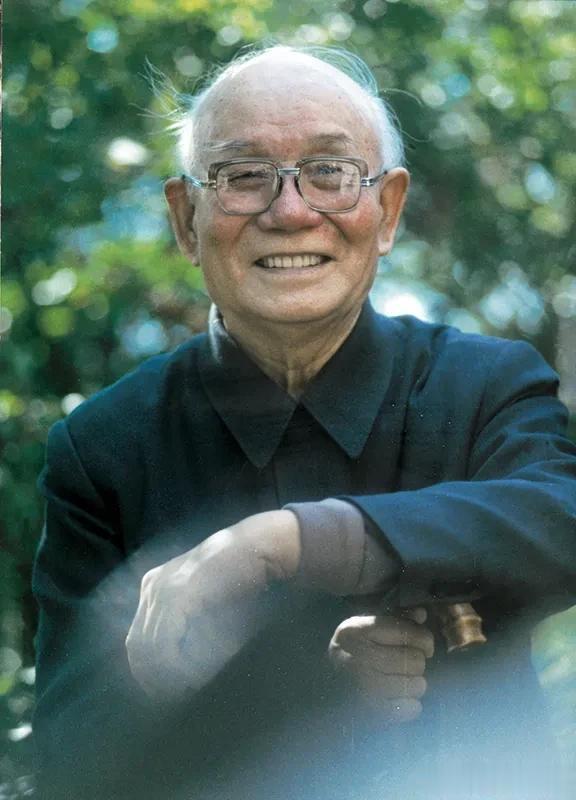

李可染

墨 天 · 既 白

——回溯李可染最后十年的艺术成就

文/吴洪亮(北京画院院长)

2019年,从上到下都在谈中国传统,充满着自信心与对中华文明的自豪感。30年前却正好相反,在艺术界,各种思潮涌动,尤其是针对中国画,早早就有了关于“穷途末日”的论争。此时,李可染写下了“东方既白”四个字,这是在借苏东坡《赤壁赋》中的文字表达他的观点。他还在题跋中明确写道:“有人谓中国文艺传统已至穷途末路,而我却预见东方文艺复兴曙光。”而这“曙光”如何到来?何时到来?我们还未听其详述,三个月后,可染先生溘然长逝,画坛愕然,留下了深深的遗憾。回顾李可染一生走过的八十二个春秋,虽常与战乱、忧患相伴,却从未能阻止他对光明未来的信仰,尤其对于中国艺术无限生机的信心。

80年代 李可染在画室创作

李可染 | 《东方既白》103x34.5cm

· 白发学童,墨天无尽 ·

2017年,“纪念李可染诞辰110周年——墨天神境·李可染最后十年作品展”在国家博物馆举行。展览的题目源于李可染的“墨天阁”,这也是他的最后一个斋号。在人生的最后十年,李可染相继用过“师牛堂”、“识缺斋”、“天海楼”几个堂号。在历经师牛苦研、识缺奋进、瞻天观海之后,从1988年开始,他陆续在一些作品上署“墨天阁”,意在运墨如天,自由自在。恰似其师白石老人晚年的状态,颇有下笔无坏画,从心所欲不逾矩的自信。

要理解这种墨天无尽的境界,就不得不谈李可染最后十年的突破,而要明白这最后十年,又必然要分析他之前的艺术风格。李可染的绘画启蒙为“四王”一派的传统山水,并在上海美专、杭州国立艺术院学习,打下西画功底。上世纪四十年代,他重新转向中国画研究,便开始有意识地师古人、师今人,曾学习徐渭、八大、石涛等古人,亦受到林风眠、傅抱石等的影响。抗战胜利后,李可染赴国立北平艺专任教,并拜齐白石、黄宾虹为师,他深知 “似而死“、“学而生”的道理,真正开始了融汇前人精髓又跳脱前人窠臼的探索。新中国成立初期,有人对中国画能否表现时代、表现生活,为新社会服务持否定态度,甚至一度以“彩墨画”的概念代替“中国画”。改良中国画就成为摆在国画家面前亟待回答的问题。1954年,李可染与张仃、罗铭一起赴江南写生。一直到1966年,其间多次旅行写生,行迹遍及大江南北,奠定了以写生为基础的山水画创作新范式,秉承着“为祖国山河立传”的理念一路追寻,日渐形成了风格鲜明、独步画坛的“李家山水”。

李可染 | 《无尽江山入画图》67x111.5cm 1982年

《无尽江山入画图》(局部)

李可染 | 《树杪百重泉》79x110.5cm 1982年

《树杪百重泉》(局部)

梳理这一时期的创作和言论,李可染强调最多的是绘画的“意境”和“意匠”问题。“意境是山水画的灵魂。没有意境或意境不鲜明,绝对创造不出引人入胜的山水画。为要获得我们时代新的意境,最重要的几条;一是深刻认识客观对象的精神实质,二是对我们的时代生活要有强烈、真挚的感情。客观现实最本质的美,经过主观的思想感情的陶铸和艺术加工,才能创造出情景交融,蕴含着新意境的山水画来。”[1] 而“意境”的实现则需要借助“意匠”来完成:“表现意境的加工手段,叫‘意匠’。……对艺术家来说,加工手段的高低关系着艺术造诣的高低……。”[2] 具体来讲,李可染认为“意匠”包括选材(最精粹的部分)、剪裁(去芜存菁)、夸张(全力强调主题)、笔墨、组织等多方面,而其中他尤为强调的就是组织。“关于组织,即构图。这是中国画最根本的画法。……中国画不限于你一时所见到的,有一句话说得好——经营位置。位置一定要经营。透视只求看得过去。”[3] 李可染以谢赫“六法”中的“经营位置”来谈组织,其实是将理性的分析精神引入山水画,是对传统文人山水过于强调写意、自娱的一种修正。

这种构图的主动经营,首先表现在对丰富、浑厚的画面效果的追求,也就是他所强调的“大”和“多”。“所谓‘大’是感觉大,‘多’是东西多。因此,构图要善于穿插,要往深处发展,不要平铺对垒。”[4] 以1956年的《嘉定大佛》为例,李可染就讲过:“我画嘉定大佛,让大佛几乎占满了整个画面,再利用周围的角落画上树、石级、江水、行船等,这就不仅使主题突出,而且画面也丰富起来了。感觉‘大’了、‘多’了。”[5] 类似的构图组织在同一时期的《巫峡百步梯》、《万县让渡桥》、《黄龙洞》等作品中都能看见,并成为李可染成熟时期山水画的重要特征。在“大”、“多”的浑厚华滋风格基础上,李可染在五十年代后期开始更加有意识地经营画中的“白”。计白当黑、知白守黑是中国山水画的固有传统,明清时期的董其昌、龚贤,李可染的老师黄宾虹等都是个中高手。但在中西比较视野下,有意识地借鉴西画的光影效果,以现代的眼光、自觉的意识在山水画中表现光,并将其推向极致,则是李可染的创造。在六十年代初的《漫写漓江烟雨》、《黄海烟霞》、《鲁迅故乡绍兴城》等作品中,李可染对于白的经营已经极为自觉。以作于1962年的《鲁迅故乡绍兴城》为例,河流和道路仿佛墨韵中的两条白练纵贯而下,全画沉稳厚重而又气脉通透。1964年,李可染创作多幅以《万山红遍》为主题的作品,标志着独立成熟山水风格与时代需求的完美呼应。这一取材于毛泽东诗意的题材为作者反复创作,是李可染山水画创作的里程碑式作品。在这幅作品中,李可染不仅表现出了山水的磅礴气象,而且通过恰如其分地使用朱砂,创造出了以红当黑的新视觉语言。这件作品的成功,既得益于构图的雄浑壮丽,更得益于万山之中瀑布、云雾、房舍等几处白的组织,成功地做到了意境的营造。更为重要的是完成了从主观创作之“小我”向社会责任之“大我“的转变,这也是20世纪中国艺术发展的主脉,李可染把握住了。

李可染 | 《万里风光万里船》49x80cm 1982年

李可染 | 《密树自生烟》80x50cm 1988年

《密树自生烟》(局部)

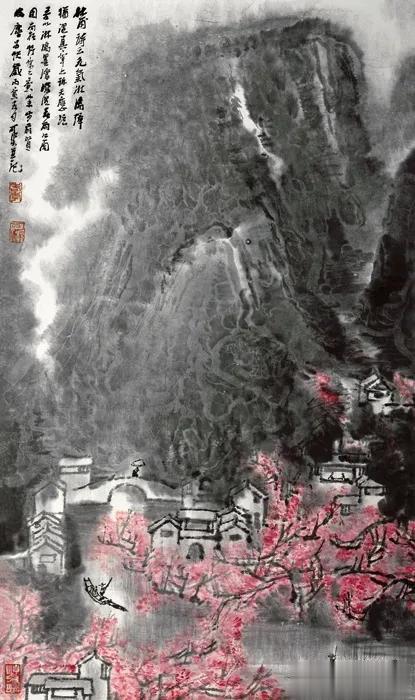

李可染 | 《苍岩叠翠图》82.5x51.5cm 1986年

至于中国艺术本体的问题,李可染曾经讲过,中国艺术的特点可以归纳为两点,一是深入、全面地认识生活;二是大胆、高度的意匠加工。对于第一点,在特殊的时代环境下,不少画家经过努力都能做到。李可染的突出恰恰是在第二点上的不懈求索。他在题跋论艺时常常引用古人之语,尤其偏爱杜甫诗句,如“意匠惨淡经营中”、“平生性癖耽佳句,语不惊人死不休”等等。既反映出李可染对于“意匠”的看重,也正合了张仃对他的评价:“如果说,艺术天才上有李白杜甫两大类型的话,那么李可染是属于‘惨淡经营’的杜甫型。——他的每幅作品,都是反复观察,认真刻画,像民间艺人的刻瓷刻竹或雕石、铸铁一样,一笔不苟。”[6]

“李家山水”别开生面,独树一帜,正是得益于这种“惨淡经营”。然而,其不足也与此相关。精心的组织扭转了传统文人画过分自由的倾向,但同时也在无形中束缚了艺术家性灵的抒发,使得作品过于拘谨而少了些天然生动之气。1966年开始,和所有画家一样,李可染甚少有创作的机会。直到“文革”后期,当他能够重新作画时,似乎已经意识到了此前创作的局限,而开始进一步寻求突破。

从1979年到1989年的最后十年,是李可染努力开创新境界并取得明显成效的新阶段。这十年的最大变化,是其作画的状态由“慢”转“松”。这里的“松”并非柔弱、轻浮,而是从精神层面到画面效果都变得更加自由、松弛。可染先生始终以“苦学派”为标榜,但1979年以后,他新刻两方印章,一为“白发学童”,一为“语不惊人”,耐人寻味。对于“白发学童”,他曾讲过:“客观事物无止境,学问也无止境,我请唐云同志刻了一方印章,叫‘白发学童’,我觉得我在中国画学习上,还是一个小学生。”[7] 这固然是一种自谦的态度,但我们亦可从中读出画家心态的转变——“童”代表着天真烂漫,是与惨淡经营不同的另一种单纯与松弛。毕加索曾说,自己十四岁时就能画得和拉斐尔一样好,但之后的一生都在学习如何像孩子一样画画。这也近乎白石老人所说的“真有天然之趣”。“语不惊人”自然是借杜甫诗句强调经营的重要性,然而单品这四字,也可从中发现一种润物无声、和风细雨的轻松与坦然。在最后十年的作品中,李可染横构图的作品较之前增多,视域更加广阔,层次更加丰富,画家自由发挥的空间也更大。如《漓江山水天下无》、《树杪百重泉》、《无尽江山入画图》等均属此类。更为重要的事,在用墨和用水方面,李可染都更大胆,少了几分控制,而多了一些自由,笔壮之外更显墨润。真正具有标志性的作品是创作于1984年的《春雨江南图》。这件作品已不见了之前一层层的穿插和组织,作者已将所有“意匠”的方法内化为自己的本能,可以从心所欲地书写自己的江南春雨了。全画水墨氤氲、浑然天成,平淡天真之趣跃然纸上,真正达到了墨天无尽的境界。

李可染 | 《春雨江南图》68.5x46cm 1984年

《春雨江南图》(局部)

事实上,这种“松”的状态在李可染早年的作品中就已经出现,比如他早期所化的《关云长》、《钟馗》,进而在1954年其初下江南写生的如同天作之合的作品《雨亦奇》,都呈现出李可染直抒胸臆的一面。但在当时的政治环境和中国画改良目标下,这种文人趣味过浓的作品只能是昙花一现,无法成为李可染努力的主要方向。但成为李可染最后十年探索的内在动能的基础。李可染的最后十年,可以说是一次螺旋式上升,他重新找回了《雨亦奇》的状态,并将这种偶发变为一种必然。除了《春雨江南图》外,《山静瀑声喧》、《王维诗意》等作品都显示出李可染在最后几年所做的“变法”尝试。这类作品虽然数量不多,但足以显示在经历了数十年的思想、技法准备之后,可染先生终于技近乎道,技道融合,进入了童蒙一样返璞归真的境界,就像太极拳论所讲的“由着熟而渐悟懂劲,由懂劲而阶及神明”,以至“动归于静”、“有归于无”。李可染一只脚已然踏入了化境,踏上了山巅。

李可染 | 《山静瀑声喧》 92.5x58.5cm 1988年

《山静瀑声喧》(局部)

李可染 | 《春雨江南图》89x53cm 1986年

《春雨江南图》(局部)

李可染 | 《黄山人字瀑》125x68.2cm 1981年

· 千难一易,金鳞透网 ·

1979年,李可染重题四十年代所作《松下观瀑图》时写道:“……五四年起,吾遍历祖国名山大川,历尽艰苦,画风大变,与此作迥异。古人所谓入网之鳞透脱为难,吾拟用最大勇气打出来,三十年未知能作透网鳞否?”经历数十年的苦心求索,李可染不但在个人的艺术创造上打了出来,而且在教学上倾注心血,为更多透网金鳞的出现创造了条件。

李可染 | 《松下观瀑图》79.5x47cm 1943年

【释文:余研习国画之初,曾作二语自励,一曰:用最大功力打进去;二曰:用最大勇气打出来。此图为我三十余岁时在蜀中所作,忽忽将四十年矣。当时潜心传统,虽用笔恣肆,但处处未落前人窠臼,所谓企图用最大功力打进去者。五四年起,吾遍历祖国名山大川,历尽艰苦,画风大变,与此作迥异。古人所谓入网之鳞透脱为难,吾拟用最大勇气打出来,三十年未知能作透网鳞否?一九七九年于废纸中捡得斯图,不胜今夕(昔)之感,因志数语。可染。】

1949年至1966年的十七年间,李可染历经四次重要的旅行写生,形成了独立的山水画新貌。与此同时,他将创作与教学相结合,建立了一套以写生为中心的山水画教学模式。从20世纪五十年代起,他的水墨山水写生画就成为全国各大院校写生创作的典范,他的“对景写生”和“对景创作”的模式一直影响着今天的中国画教学。通过多年的教学、与学生的交流谈话,李可染的教学理念和教育精神逐渐经典化,学术思想的传递,影响了周思聪、张凭等一批卓有成就的艺术家。

对于学院艺术家而言,个人创作和教学之间并不能直接等同。与传统师傅带徒弟的沉浸式教授不同,如何在规定的学时内将个人的创作经验和方法有效地教给学生,使其明白绘画的学理、掌握创作的技巧,是每一位教师都要面对的问题。以临摹和写生作为中国画教学的基本课程,在五十年代成为全国美院的通行做法,但老师之间的教法不尽相同。临摹是传统中国画学习的入门途径。不同的是,李可染对学生临画有相对严格的步骤要求和教学目标。他要求学生先用炭条找好轮廓位置,然后勾勒,之后再进行皴擦、染。在临摹过程中,他更强调对画面空间、气氛的表现,要求通过破墨、积墨等技法丰富画面的层次,不主张使用过多颜色。从这些要求可以看出,李可染在临摹教学中已经有意识地对接创作,对于临摹为创作服务的目的非常明确。

对景写生,既是李可染艺术创作的源泉,也是其山水画教学的核心。上世纪五十年代开始,李可染便不断带学生外出写生,近者如北京的西山、颐和园,远者如泰山、黄山、桂林等都曾去过。写生中间,李可染不但让学生自己画,也会通过示范、讲评来加强训练效果。如1959年西山写生,他就为学生现场示范如何观察、构思、运用笔墨等等,并在写生期间讲评构图、形象、层次、气氛等山水画创作的要点。而且,李可染的讲述并非泛泛而谈,比如涉及画面主次关系处理时,他就以自己的作品为例,详细讲解每一步的顺序:“我以前画过一个瀑布,瀑布是主体,是第一位的;亭子是第二位的;树是第三位的;岩石、灌木是第四位的等等。从明暗关系讲,瀑布,最亮的,亭子次之,然后才是树、岩石,按一、二、三、四排下去,明暗层次很清楚。如果在岩石部分留出空白,就会使主体瀑布不突出。为了突出主体,次亮部分都要压下去,色阶不乱、层次分明、整体感强,主体就能明显突出。”[8] 这样有步骤、有主次的分析对于学生组织画面会有直接帮助,操作性很强。类似的可操作性讲授还有很多,比如怎样用墨:“‘积墨法’往往要与‘破墨法’同时并用。画浓墨用淡墨破,画淡墨用浓墨破,最好不要等墨太干反复进行。其中最重要的一点是整体观念强。何处最浓;何处最亮;何处是中间色,要胸有成竹。”[9] 再如怎样用笔:“线的最基本原则是画的慢,留得住,每一笔要送到底,切忌飘,要控制得住。线要一点一点地控制,控制到每一点……”[10] 从中不难发现,李可染把个人的创作经验和从老师处所得的感悟都用最直白的语言讲给学生,可谓诲人不倦。他所讲到的很多方法、原则直到今天仍在全国范围内沿用。

李可染 | 《水墨胜处色无功》68.4x45.9cm 1981年

《水墨胜处色无功》(局部)

李可染 | 《山水清音图》83.7x50.9cm 1988年

《山林清音图》(局部)

除了具体的技术层面指导,李可染在绘画学理上进行过很多通俗易懂的总结,对其学生,乃至今天的山水画创作者都极有裨益。比如在阐释民族传统和外来艺术的关系时,他就做了浅显易懂而又耐人寻味的比喻:“传统对我们来说是血缘关系,继承关系。外来是营养关系,二者万万不可倒置,……假如我们丢掉了自己的传统,而扎根于外来,或是企图用西方文化改造中国文化,不仅有害于中国文化的发展,也有害于世界文化的发展。”[11] 血缘是与生俱来割舍不断的,而营养则是多一些固然好,少一些也不影响根本,由此就可见二者的主次之别。再如他讲苦学的重要性,“画画不要‘求脱太早’,学习传统要进到传统中去,尔后求脱,学习现实要深入到生活中去而后求脱。两者都不要求脱太早。……‘求脱太早’是抱负不大的表现,过早会脱离现实。学艺要看得远,才是有真抱负。”[12] 简明易懂而又发人深省。

总而言之,李可染的教学方法、学理都是从实践而来,最终又作用到实践上去,绝无玄虚的形而上学。与许多传统画家只可意会不可言传的“神秘”不同,李可染真正使山水画教学变得可讲,可学,可懂,可做。他有一方印章,叫“千难一易”,告诉自己凡事只要肯用功,终有“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”的一天,这不仅是其艺术创作上的自励,也同样符合山水画教学上的苦心孤诣。三十多年的教学生涯,正应了可染先生自己写下的“实者慧”三字——做人老老实实,做学问踏踏实实,没有半点虚假。

李可染 | 《实者慧》38x45.5cm

李可染 | 《雨后夕阳图》67.8x45.3cm 1987年

李可染 | 《月牙山图》90.3x58.8cm 1987年

《月牙山图》(局部)

李可染 | 《王维诗意》137x68cm 1987年

《王维诗意》(局部)

· 林茂鸟归,东方既白 ·

如文章开篇所述,上世纪八十年代以来,伴随改革开放而来的西方文化思潮产生巨大影响,全盘西化的文化风潮愈甚,美术界也迎来又一次关于中国画的大讨论。1985年,李小山在《江苏画刊》上发表《当代中国画之我见》,提出“中国画已到了穷途末日”的观点,轰动一时。就是在学界对中国画的前途命运充满忧虑、质疑的环境中,李可染写下了“东方既白”四字。生前在师牛堂的最后一课中,他再次强调:“中国画到今天仍是蒙尘的明珠。……我就请王镛刻了一方图章:‘东方既白’,是借用苏东坡《前赤壁赋》的结尾一句:‘不知东方之既白。’东方文艺复兴的曙光一定会到来,中国画会在世界上占很高的地位。”[13]

回顾李可染八十余载的艺术与人生,“东方既白”的大胆预言,并非偶然的意气用事,而是其抱持一生的对于中国画的希望与信念,也是始终不曾放下的对于民族与社会的责任。青年时期开始,李可染就在困境中胸怀远志。1927年,他加入北伐军,从事美术宣传活动。1929年,考取杭州国立艺术院学习西画,同年便加入“西湖一八艺社”,并阅读左翼书刊,开始认识社会和革命。抗战爆发后,李可染立即投身抗日宣传,创作了《日军侵华暴行录》等一百五十三幅连环画,并创办《火线周刊》和《抗日画报》。1938年,他又应田汉之邀,到武汉参加由郭沫若领导的政治部第三厅美术科,创作了许多抗日壁画、宣传画。上世纪四十年代,李可染转向国画研究,立下宏志,要“用最大功力打进去,用最大勇气打出来”,并刻“可贵者胆”、“所要者魂”两方印章以自励。如前所述,在新中国特殊的时代要求下,他走遍大江南北,建立以写生为中心的创作和教学体系,形成独树一帜的“李家山水”。1989年,李可染创作过一幅《林茂鸟竞归》,虽是其常作的牧牛题材,然画中所题“林茂鸟竞归”五字却有着不同寻常的意义。八十年代中后期,正是改革开放以后第一批留学人员学成归国之时,李可染先生以此画寓意祖国如今已然“林茂”,企盼学子们如鸟儿般竞相归来,报效国家。可见一位老人的拳拳爱国之心。

李可染 | 《林茂鸟竟归》84x52cm 1989年

李可染 | 《梅花万点》68.5x45.5cm 1984年

李可染 | 《小歇》37x55cm

李可染 | 《五牛图》68.5x137.9cm 1987年

纵观李可染的一生,早年参加革命,壮年改良山水画,研究创作和教学,晚年又担任中国画研究院首任院长。直到他去世的一年,还先后多次为公益事业捐款、义卖。其一生历经忧患、苦难,却从未放弃理想、卸下责任。

李可染早年和晚年都爱画人物,除了酷爱的牧牛图外,《苦吟图》和《布袋和尚》都是他多次表现的题材。可染先生自谓“苦学派”,《苦吟图》正出于此。在如今所见的多幅作品中,人物造型相似,作品的题跋大多是:“夜吟晓不休,苦吟神鬼愁。两句三年得,一吟双泪流。余性愚钝,不识机巧,生平尊崇先贤苦学精神,因作此图自勉。”李可染曾谓此诗是贾岛所作,其实是集了“郊寒岛瘦”两人之句,前两句出自孟郊《夜感自遣》中的“夜学晓未休,苦吟神鬼愁”,画家改动一字。后两句则出自贾岛的《题诗后》。作画如作诗,苦学精神是相通的。《布袋和尚》这一题材李可染早年和晚年都画过多次,画上常题:“行也布袋,坐也布袋,放下布袋,何等自在。”笔者在做李可染人物画研究时进行过比较,发现早年和晚年所绘题材虽无不同,但早年和晚年画此题材的心境却大有不同。早年的布袋和尚虽侧身负重、闭目苦思,但笔是轻松的,和尚样子苦但心是简单的。晚年画布袋和尚虽然仰天大笑,布袋仿佛一点都不重,但心却是累的。王鲁湘在评论《布袋和尚图》时写道:“本性幽默诙谐的李可染由于肩负中国画革新的历史使命,数十年负重前行,从来不敢稍有懈怠。从20世纪50年代开始……每次都梦到自己在爬山,爬到高处就掉下来,人从梦中惊醒,心脏狂跳不已……他晚年常画布袋和尚,还画牧童息足看青山,说明他真的很累了。”

李可染 | 《苦吟图》86x52cm 1985年

李可染 | 《笑和尚图》69x46cm 1983年

李可染的苦和累,不在其身,而在其心。终其一生,他都主动肩负着中国画“东方既白”的责任,主动践行着一个艺术家对于民族和国家的责任,从未给自己减负。可染先生喜画牛,“师牛堂”是其晚年使用时间最长的斋号。张仃曾说:“李可染肩负历史使命,像头老牛一样,开始走上中国画革新的历史进程。”[14] 他不仅如老牛一样走上了这条路,更凭借着老牛的踏实与毅力走完、走通了这条路。1987年,可染先生作《五牛图》,其上所跋牛之精神正如其自身写照:“牛也,力大无穷,俯首孺子而不逞强。终生劳瘁,事农而不居功。纯良温驯,时亦强犟,稳步向前,足不踏空,皮毛骨角,无不有用,形容无华,气宇轩宏。生也为人,死也为人,生也牺牲,死也牺牲。吾欲尊之为国兽。”

英国著名中国美术史专家苏立文曾在为万青屴的《李可染评传》作序时写道:“假设我们要尝试选择一位二十世纪的中国画家,他的个人经历、艺术生涯、美学理念和所产生之影响,能够约略概括这一纷乱时期的艺术主流——这位艺术家必定是李可染。”[15] 这对李可染一生而言,该是客观且最为中肯的评价。再回望李可染艺术生命的最后十年,多方面算来可谓成就斐然,虽不能说完美,但已入墨天之既白,光辉灿然!

2019年1月23日再次修改于北京望京

李可染 | 《漓江山水天下无》67.5x126cm 1984年