据《史记》记载,秦始皇陵的修建始于秦始皇即位之初,历经三十多年,直到秦二世时才完成。这期间,投入的人力高达70多万,足见工程之浩大。园陵内部设计精巧,机关密布,而且水银模拟了百川江河大海的景象,这些水银通过机关相互连接,形成了流动的效果。

陵墓顶部描绘了天文星象,底部则展现了地理布局。工匠们穿过了三层地下水,用铜封锁了椁室,并将各种宫殿、官员的雕像以及珍奇异兽等宝藏安置其中。为了确保陵墓的安全,工匠们还设计机关箭矢和人鱼烛。如果强行挖掘秦始皇陵,不仅可能造成大量的人员伤亡,还会对历史文物造成无法挽回的破坏。

1976年,我国曾挖掘过是陕西凤翔秦景公一号大墓,这是迄今为止挖掘过的最大面积的墓葬,总面积5334平方米,深24米,整整挖掘了10年,直到1986年才清理完成。

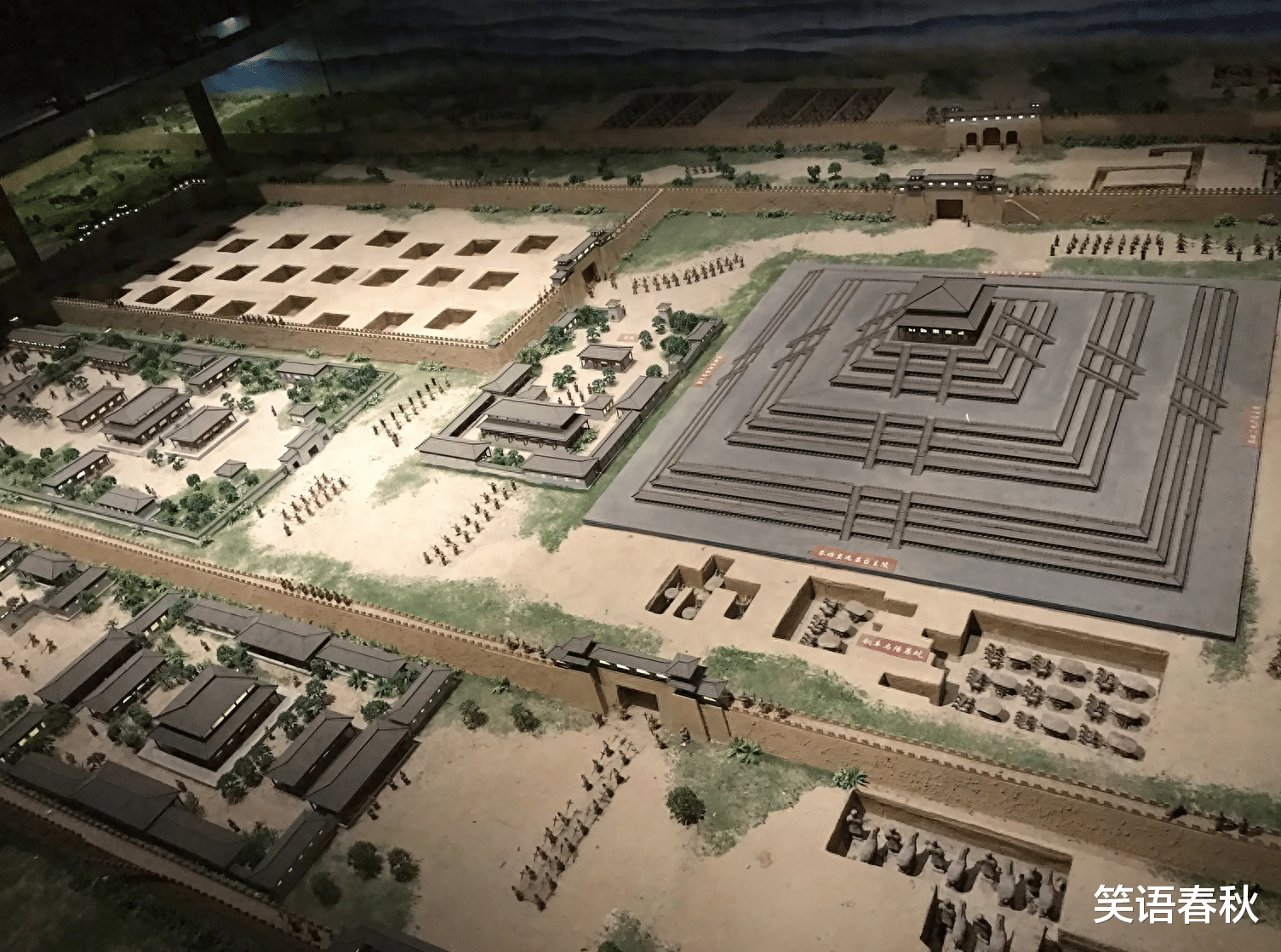

而秦陵的是面积是56.25万平方米,深35米,其面积之大相当于78个故宫,与一个县城城区相当。更令人震惊的是,已经探测到的陪葬坑就有180多个。考虑到秦陵的体积是陕西凤翔秦景公一号大墓的150倍,我们可以想象挖掘秦陵的周期之长和难度之大。

早在1956年,我国曾尝试挖掘明朝万历皇帝的定陵。当时,专家们满怀期待地认为这里会出土大量关于明史的珍贵文物,对研究明史具有重要意义。然而,由于当时的技术水平有限,许多文物在挖掘过程中受损。加上特殊历史背景的影响,这些文物还遭遇了二次破坏,最终能够完整保存下来的数量寥寥无几。

鉴于此次的教训,国家文物局后来规定,不主动发掘帝王陵墓,避免类似的悲剧再次发生。

除此之外,目前我们在挖掘和考古技术方面,确实还未能满足挖掘秦始皇陵这种超大型陵墓的要求。以兵马俑为例,它们在刚出土时色彩斑斓、栩栩如生,但一旦接触到空气,几分钟内就会被氧化,导致表面颜色迅速脱落。受限于当时的工艺技术,考古人员对此也无能为力,只能眼睁睁地看着这些珍贵的文物遭受损害。

古墓中的文物非常脆弱,挖掘过程中可能会受到空气、水分、温度等因素的影响而损坏。因此,需要使用专门的文物保护技术来减缓文物的降解速度,如在挖掘过程中使用惰性气体防止氧化、控制温度和湿度等。

在启动挖掘工作之前,首先要采用一系列无损探测技术,如地面穿透雷达、地下电磁探测和激光扫描等,目的是精确掌握地下的结构和文物的分布情况。

为了进入墓室和搬运文物,还需要精确控制的爆破、钻探等工程技术支持。

挖掘过程中,不仅要保护好文物,还需要精确定位、分层挖掘、详细记录每一件出土文物的原始位置和周围环境,同时对挖掘过程中产生的大量的数据,包括文物的形态、材质等信息,进行高效的数据收集、管理和分析能力,以便于后续的研究和复原工作。

同时,陵墓所在的地质、地层和水文条件也会影响挖掘工作,比如地下水位的控制、土层的稳定性等,这些都需要专业的地质和水文调查与处理。

尽管目前秦始皇陵的挖掘工作尚不能进行,但考古工作者们并未停止对这座陵墓的探索。他们持续利用无损遥感勘探技术对封土和地宫进行详细的勘测。随着科技的日新月异,相信有一天,在不破坏秦陵封土的前提下,我们能够利用先进的科技手段,准确获知秦始皇陵地宫内的详细情况,揭开其神秘的面纱。