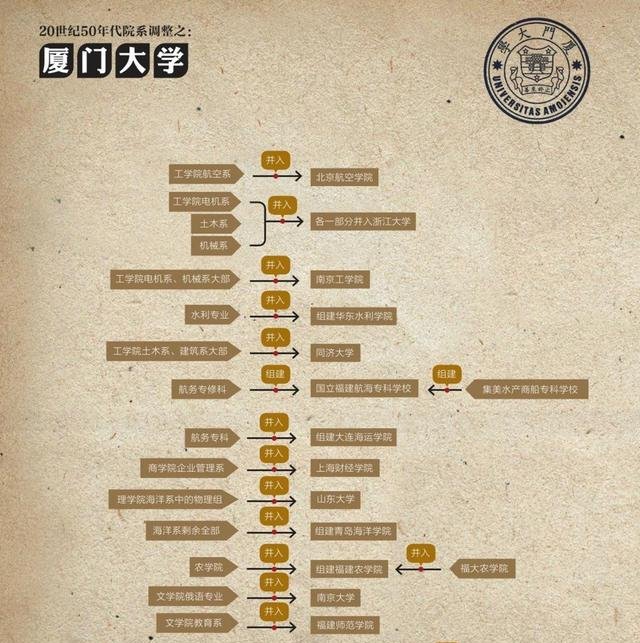

在高等教育领域里,名字这件事到底有多重要?是一个简单的符号,还是一所大学品牌形象的灵魂?北方工业大学的命运,或许能给我们一些深刻的启发。这座曾经响彻一方的高校,如今却在北京的一片名校群中显得有些“隐身”。而其几经波折的命名和发展故事,既是时代变迁的缩影,也是一场关于教育品牌的反思。

北方工业大学的前身可以追溯到1946年的国立北平高级工业职业学校。经过数十年的更名与变迁,最终在1985年定名为“北方工业大学”。听起来,这名字气势恢宏,甚至让人联想到辽阔的北方和蒸蒸日上的工业图景。现实却没能如校方所愿。“北方”二字的地域模糊性,反倒让不少人对学校的具体位置产生了困惑。是北方?究竟是指北京,还是河北?亦或是更广泛的东北地区?这种认知的错位,无形中削弱了学校的辨识度。

相比之下,同一时期的“北方交通大学”早早意识到这个问题,在2003年果断更名为“北京交通大学”。一字之差,带来的却是知名度和影响力的飞跃,迅速跻身北京名校行列。而北方工业大学却因“犹豫”错失了这次关键的品牌升级机会。正如那句俗话——“机会总是留给有准备的人。”在高校竞争日益激烈的当下,名字不仅是符号,更是学校品牌的敲门砖。

尽管在改名这件事上留下了遗憾,北方工业大学并未因此停滞不前。学校通过多年的努力,逐步提升自身学术实力,并在2024年成功获得了机械工程和控制科学与工程两个一级博士点。这无疑是学校发展史上的重要里程碑,也标志着其正式迈入一本大学的行列。“罗马非一日建成。”这句古罗马谚语用在这里再合适不过。每一步进步都离不开汗水和智慧的凝聚,北方工业大学正用实际行动诠释着这一点。

但不可否认的是,北方工业大学依然面临着知名度与实力不匹配的困境。相较于北京其他名校,其在公众心目中的存在感依旧较弱。就像那句老话——“酒香也怕巷子深。”在信息时代,再优秀的高校也需要通过有效的传播和品牌建设来提升自己的影响力。否则,即使有再多的科研成果,也可能被埋没在层层叠叠的名校光环之下。

其实,名校的“改名经”在中国高校界并不少见。看看同样经历过波折的河南科技学院,它的故事更是一部“平原农学院”的沉浮史。曾经辉煌的平原农学院,因行政区划和院系调整被拆分殆尽,实力从“准211”跌落至普通本科院校。即便后来凭借超强的科研成果拿下国家科技进步一等奖,依然难以改变“低调”的现状。没有博士点就无法升格大学,没有大学身份就难以跻身“双一流”。这套“升级公式”无情地将河南科技学院挡在了高等教育的“塔尖”之外。即使有同学建议“重拾平原农学院的辉煌”,但时代早已不同,如何从制度限制中突围,才是这所学校面临的真正考验。

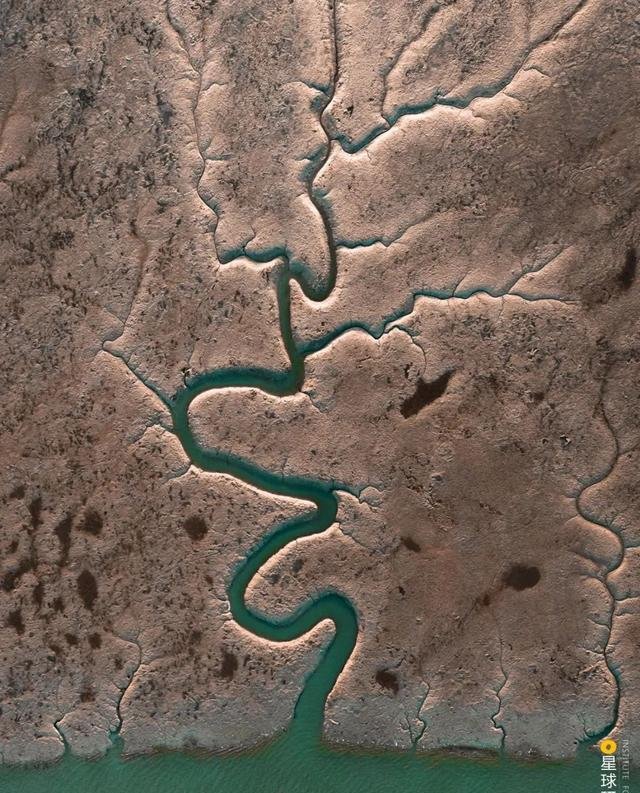

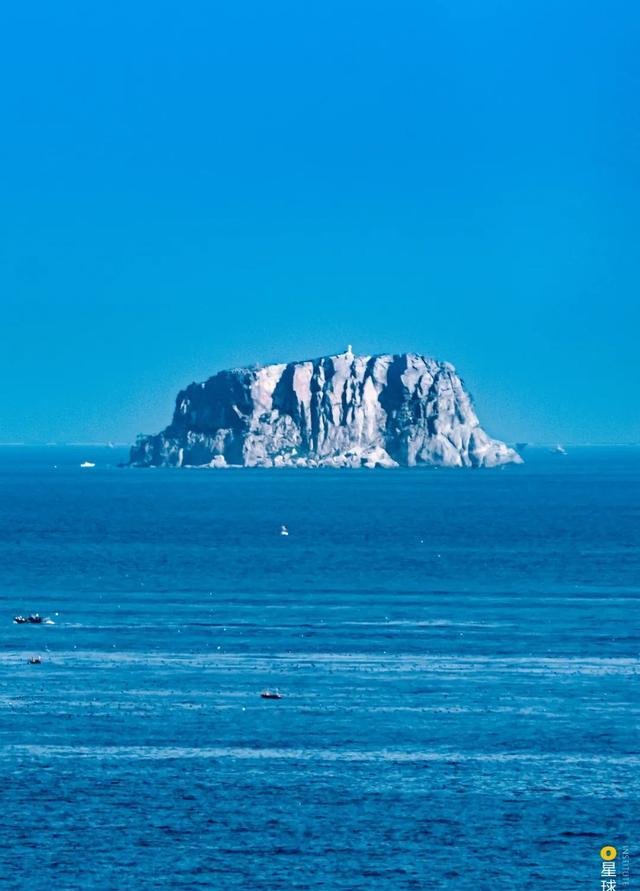

如果说高校改名是一场关乎品牌定位的博弈,那么另一个故事——达里诺尔湖的命运,则是自然与人类活动之间的微妙较量。这个位于内蒙古高原的高原碱性内陆湖,曾经风光无限,被誉为“大海一样的湖”。气候变暖、降水减少以及人类活动的影响,让它从2000平方公里的辽阔湖面萎缩到不足190平方公里。一座湖的“消逝”,反映着自然与人类博弈的残酷现实。

为了拯救达里诺尔湖,当地政府实施了一系列生态修复措施,包括禁牧休牧、防护林建设以及跨流域生态调水计划。面对气候主导作用,这些措施终究只能“治标”而难“治本”。科学家们提出的跨流域调水方案,虽然被列入研究视野,但实施起来却困难重重。正如一位专家所言:“即使能够列入规划,也只是杯水车薪。”气候变化的主导作用,让我们不得不重新思考如何在保护生态的同时,实现人与自然的平衡。

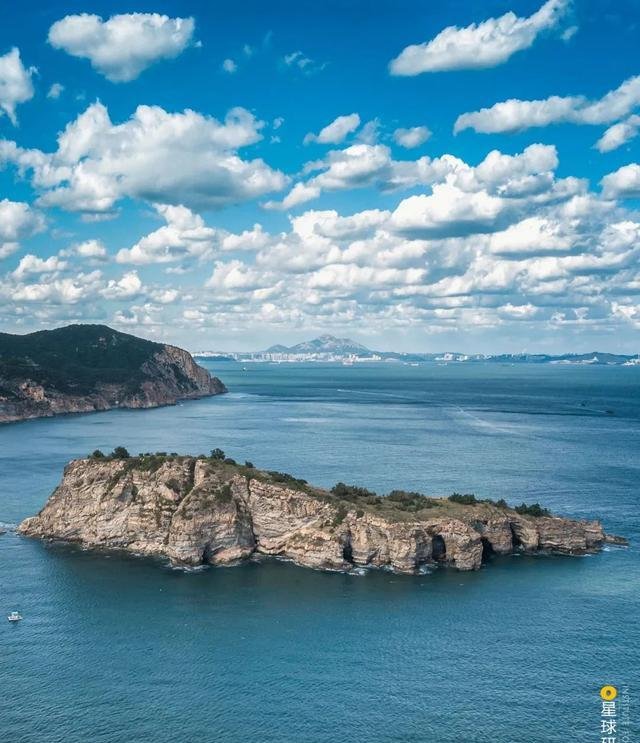

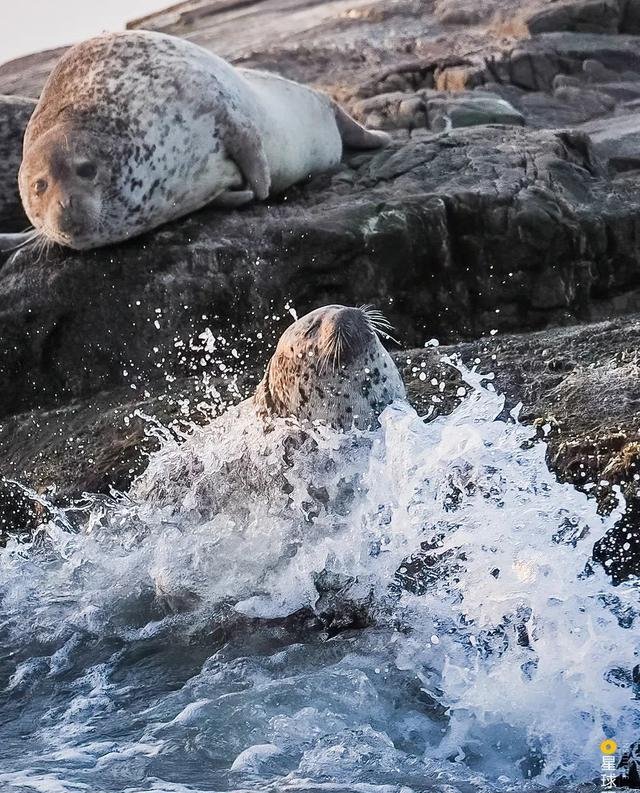

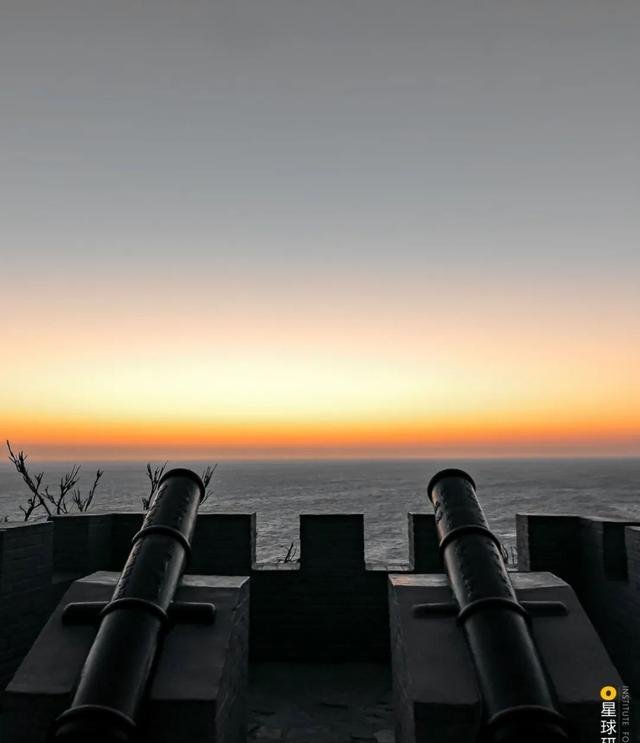

而说到平衡,渤海的故事则更为深刻。这片中国唯一完全属于自己的内海,承载着丰富的自然资源和人类活动的足迹。从辽东湾的红海滩到天津港的繁忙景象,渤海的美景令人叹为观止。在工业化和城镇化的浪潮下,渤海也成为了污染的“重灾区”。每年近100万吨的污染物随河流进入渤海,大量渔业资源因过度捕捞而枯竭,自然岸线几乎消失殆尽。

海岸的消逝,渔业的衰落,不仅是生态问题,更是人类活动对自然反噬的警告。如何在发展中保护自然,如何在保护中实现发展,这是渤海面临的核心命题。幸运的是,近年来的治理措施正在逐步发挥作用。通过恢复滨海湿地、推进海洋牧场建设以及规范工业排放,渤海正在一点点重拾昔日的生机。

从北方工业大学的改名失误到平原农学院的沉浮,从达里诺尔湖的萎缩到渤海的生态危机,这些故事看似毫无关联,却都在提醒我们:命运的转折点,往往隐藏在那些被忽视的关键细节中。一个名字、一场政策、一种选择,都可能决定未来的走向。

那么问题来了,面对这些鲜活的案例,我们是否该重新审视自己的选择?无论是高校的品牌建设,还是生态保护的长远规划,究竟该如何在当下找到平衡点?对此,你怎么看?