东汉末年的中原大地,就像被撕碎的绸缎,处处透着破败与凄凉。史书记载,短短几十年间,中原人口从五千六百万锐减至不足八百万,十室九空的惨状让诗人写下"出门无所见,白骨蔽平原"的泣血诗句。那些失去丈夫的妇人,如同秋日飘零的枯叶,既要承受宗族夺产的利刃,又要躲避流寇的魔爪。就连《后汉书》都记载着骇人听闻的案例:冀州豪强崔琰仗势强占数十名寡妇田产,官府竟视若无睹。在这片被鲜血浸透的土地上,曹操却做出一件让时人瞠目的事——接连迎娶三位寡妇。难道这位"治世之能臣"当真如后世所言,只是个贪恋美色的登徒子?当我们拨开历史的迷雾,或许会发现这些看似荒唐的婚姻背后,藏着令人拍案叫绝的乱世生存智慧。

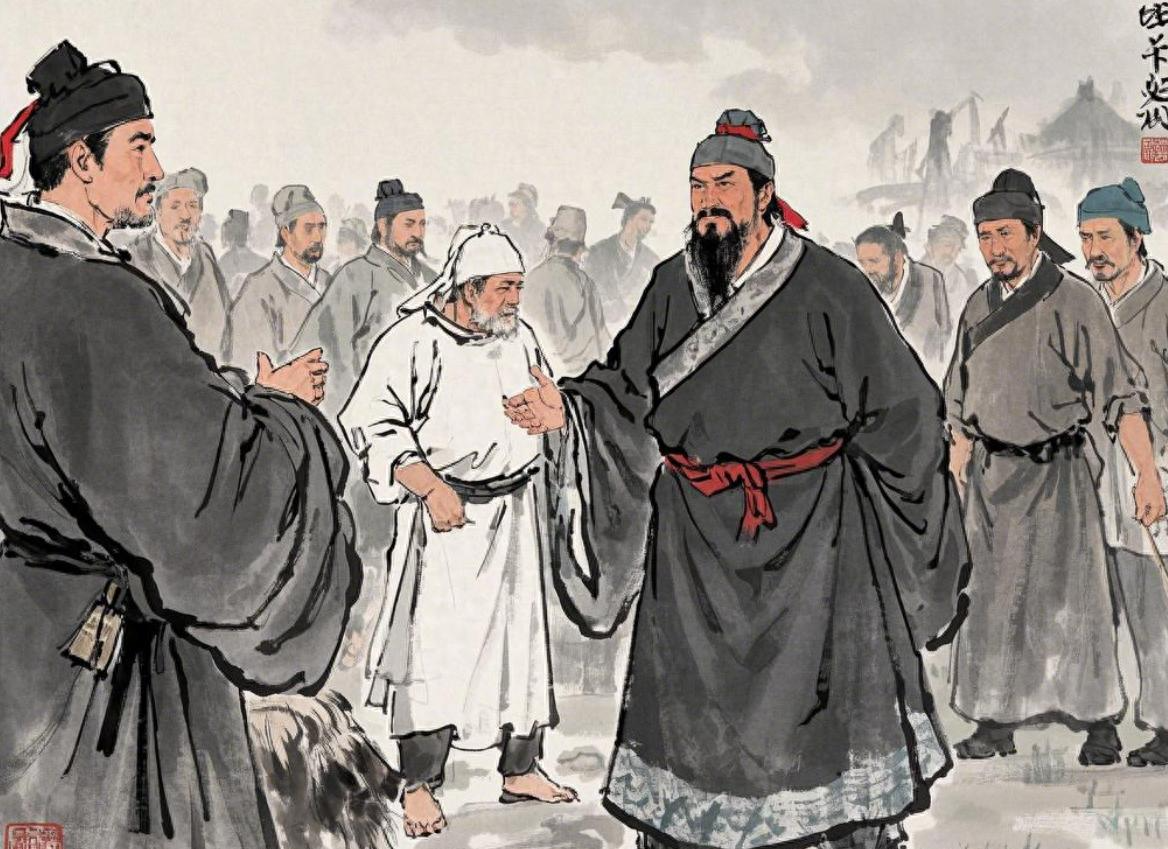

建安三年的下邳城头,硝烟还未散尽。关羽攥着青龙偃月刀的手微微发抖,他心心念念的杜夫人此刻正被曹操揽入帐中。这位吕布部将秦宜禄的遗孀,在旁人眼中不过是个战利品,曹操却从她泪眼朦胧中看到了整条淮泗粮道。秦宜禄生前掌管的军粮网络,随着杜夫人改嫁悄然易主。更妙的是,曹操将杜氏之子秦朗收为养子,那些仍在负隅顽抗的吕布旧部,望见故主血脉尚存,纷纷卸甲归降。这哪里是风流韵事,分明是兵不血刃的收编大戏。

洛阳城破旧的朱门内,尹夫人正教幼子何晏诵读《诗经》。这位大将军何进的儿媳,守寡后本已做好青灯古佛的打算。曹操的聘礼打破死寂,随嫁妆而来的不只是何家凋零的门客网络,更让曹氏名正言顺接收了何进遍布中原的三千亩良田。当何晏成年后主持修订《魏律》时,人们才惊觉这场婚姻早已埋下改朝换代的伏笔。至于那位引发宛城兵变的邹氏,世人只道曹操因她痛失爱子,却不知张济旧部掌控的商道,正是曹军日后突袭关中的生命线。

建安七年的许昌郊外,成片的麦浪翻滚如金。曹操颁布的《恤嫁令》让无数寡妇重拾锄头,她们在军屯田里弯腰插秧的身影,织就了曹军最坚实的后勤保障。史载仅许昌一地,这些女子就贡献了全军15%的粮草。更绝的是曹操组建的"义妇营",官渡战场上,袁绍士兵听说自家妻女在曹营纺纱煮饭,哪还有厮杀的心思?那些笑骂曹操"好人妻"的士大夫不会明白,当他们在竹简上写着道德文章时,这位枭雄已用寡妇们的纺车转动了整个天下。

邺城残阳如血,曹操轻抚着甄氏送来的劝降信。这位本该被处死的袁绍儿媳,此刻正端坐曹丕府中抄录诗集。河北士族看见自家女眷安然无恙,抵抗意志如春雪消融。建安十二年的铜雀台上,倡家出身的卞夫人戴着凤冠接受百官朝拜,她安插在民间的眼线网络,此刻正将四方情报汇入丞相府。那些曾被儒生唾弃的寡妇,在曹操手中化作串联乱世的珠链,有人掌管田亩,有人传递密信,更有人培养出虎豹骑的精锐——谁能想到,这支让刘备闻风丧胆的铁骑,最初竟是夏侯氏寡妇带来的私兵?

当我们站在千年后的高台上回望,曹操收纳寡妇的举动,恰似在断壁残垣间播撒的奇异种子。他打破"从一而终"的伦理枷锁,让那些本该凋零的生命重新绽放;他无视士族白眼,将寒门女子推上历史舞台。这些被世俗唾弃的妇人,最终用织布机编织出屯田制的经纬,用妆奁里的地契堆砌起北方的粮仓。正如田余庆先生所言:"曹操的婚床,实则是瓦解门阀的攻城锤。"那些笑谈"曹公好人妻"的看客,可曾读懂婚姻背后的屯田令与招贤榜?可曾看透红妆下的情报网与商路图?乱世中的慈悲,从不是清谈客笔下的道德文章,而是让孤儿寡妇都能找到活路的生存智慧。这种在现实夹缝中开出生天的本领,不正是跨越千年仍灼灼生辉的政治艺术吗?