桂华生与华玉公主的结合在梁羽生武侠体系中具有多重象征意义,既是对传统武侠叙事的突破,也暗含对人性、文化冲突及理想主义的深刻探讨。

桂华生作为武当派传人,代表中原儒家文化中的入世精神与侠义情怀;华玉公主则承载佛教文化中的出世智慧与慈悲心性。两人的结合不仅是个人情感的联结,更象征着两种文明体系的对话。

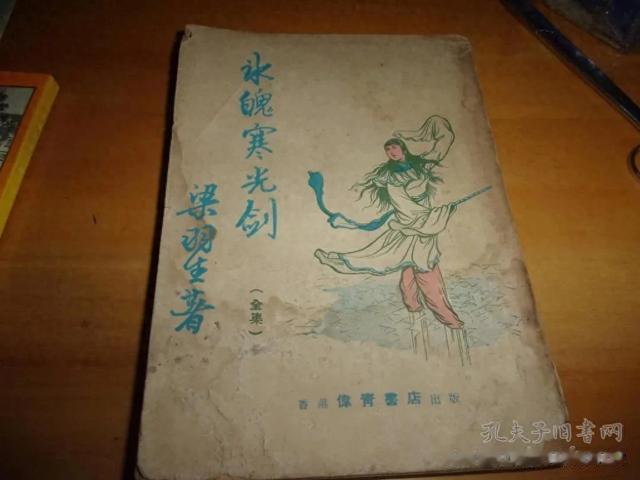

桂华生将中原剑法与尼泊尔武学结合,创出“冰川剑法”,暗喻文化交融的可能性。华玉的“佛性”与桂华生的“侠气”形成互补。华玉因责任放弃王位隐居,桂华生则以武功守护其理想,体现“入世”与“出世”的动态平衡。喜马拉雅山作为两人隐居之地,既是地理分界,也是文化交融的桥梁,呼应梁羽生对“边界”主题的偏好。

梁羽生通过两人的结合,揭示了武侠世界中“完美爱情”的虚幻性,跨国婚恋、才子佳人、隐居冰宫的情节充满浪漫色彩,被读者视为“武侠版《灰姑娘》”。华玉作为王太女,放弃王位隐居是对国民的亏欠;桂华生虽助其夺权,却无力解决治国问题,最终导致王国陷入暴政。华玉追求“众生平等”,桂华生醉心武学,两人对“幸福”的定义截然不同。华玉临终前封锁冰峰的极端举动,暗示理想主义在现实中的无力。

相较于金庸的“大团圆”,梁羽生更倾向展现理想爱情的局限性。华玉与桂华生的结合虽圆满,却以牺牲社会责任为代价,暗含对“侠义至上”价值观的反思。

她拒绝政治联姻,以武艺和智慧参与驸马选拔,打破“父权制”对女性婚姻的掌控。华玉对桂华生的选择源于精神共鸣,而非政治利益。她主动提出隐居,体现女性对情感自主权的追求。

华玉的遗命“冰峰不倒,终生禁足”既是赎罪,也是对自由的彻底放弃。这一结局强化了她作为“理想主义者殉道者”的悲剧色彩。

故事涉及西藏、尼泊尔等边陲之地,打破武侠小说以中原为中心的叙事模式,展现多元文化风貌。

华玉的佛理探讨与桂华生的道家武学结合,形成独特的“禅武合一”哲学体系,为后续《云海玉弓缘》等作品埋下伏笔小说将尼泊尔历史纷争与武侠传奇结合,赋予爱情故事以历史厚重感,体现梁羽生“以武写史”的创作特色。

桂华生不仅是武功宗师,更是文化使者,其“侠”体现在促进文明交流而非传统复仇叙事。

两人的爱情摒弃世俗利益,成为梁羽生笔下少有的“无垢之爱”。这种纯粹性既是对商业化武侠的反抗,也暗含对现实人际关系的疏离感。

故事在两人隐居时戛然而止,拒绝深入剖析婚姻矛盾,保留理想化的美感。这种留白手法强化了作品的诗意与哲思。

桂华生与华玉的结合,本质是梁羽生对武侠世界观的哲学思辨载体。它既是对传统婚恋观的颠覆,也是对文化冲突、理想主义困境的隐喻。通过这对角色,梁羽生追问了一个终极命题:当个人追求与社会责任冲突时,侠者该如何自处?答案或许如克雷斯所言:“爱情的最高境界,是成为他人生命中的光。”