我认识一位长辈,今年六十多岁。年轻时他在国企工作,后来赶上改制下岗,家里上有老下有小,压力大到让人窒息。可无论什么时候见到他,他总是笑呵呵的。

有次我忍不住问他:“叔叔,你这辈子就没遇到过糟心事儿吗?”

他指了指他家院子里的一棵老槐树说:“你看那树,风吹雨打几十年,枝断了还能长新芽。人活一辈子,哪能没点难处?但难处不是拿来抱怨的,是拿来熬过去的。”

叔叔的话让我想起那些很少抱怨的成功人,并不是说他们生活顺遂,而是早早看透了一些真相。

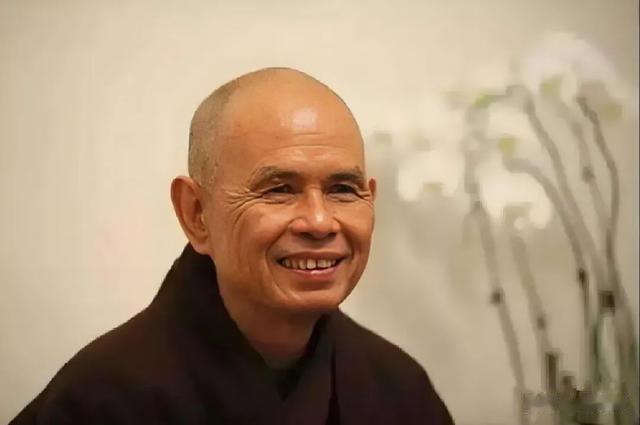

就像一行禅师在《活在此时此刻》中写下的三句话,字字戳心。

1、快乐不是拥有的多,而是计较的少

一行禅师说:“我们已有太多可乐之事,如果能认识到这一点,我们就会很快乐了。”

刷到过一个视频,有一位独居的老奶奶。她住的房子漏风,取暖只能靠烧柴,可她却把日子过得热气腾腾:窗台上养着几盆野花,墙上贴着孙子画的歪歪扭扭的向日葵,灶台上永远炖着一锅野菜汤。

有人问她:“您一个人住这儿不苦吗?”她摆摆手:“苦啥?你看这山里的空气多甜,晚上星星多亮,我还能动弹,能给自己煮口热乎饭,这就是福气。”

为什么那些不抱怨的人能快乐?因为他们懂得“盘点幸福”。

心理学上有个概念叫“选择性注意”,人的大脑天生更容易关注负面信息,比如丢了钱包、被领导批评、孩子考试不及格……

但那些不抱怨的人,会刻意训练自己“看见好事”:清晨的一杯热茶、路上陌生人的微笑、完成一项小任务的成就感。

反观生活里爱抱怨的人,往往陷入“比较陷阱”:邻居换了新车,同事升职加薪,朋友的孩子考了名校……比来比去,总觉得全世界都欠自己一个“完美人生”。

但一行禅师提醒我们:“可乐之事”早已存在——健康的身体、自由的呼吸、头顶的阳光,这些看似平常的东西,恰恰是许多人求而不得的珍宝。

不抱怨的人,不是盲目乐观,而是清醒地活着。 他们知道,快乐从来不是命运的馈赠,而是一种主动的选择。

2、正念的力量,藏在烟火气里

一行禅师说:“只要心存正念的力量,日常生活的每一个行为都可以充满快乐。”

那些不抱怨的人之所以能保持平静,是因为他们把“正念”融进了琐碎日常。

一行禅师说的“正念”,不是打坐参禅的高深学问,而是“专注当下”的能力。

比如洗碗时感受水流过指尖的触感,走路时留意脚底与地面的接触,甚至等红灯时观察天空的云彩……这些微小的专注,能让人从焦虑的“自动驾驶模式”中跳出来。

我见过太多人,一边吃饭一边刷短视频,一边陪孩子一边回工作消息,看似同一时间处理多个任务,实则把生活过成了一地碎片。

再看那些不抱怨的人,往往活得“笨拙”却踏实。

其实,快乐从来不在远方,而在你全心全意对待的这一刻。就像禅师说的:“喝茶时,就只是喝茶。”

3、苦难是砂纸,打磨出内心的光

一行禅师说:“这样的困难时期,我们必须回归自我,重新建立坚强、自由、安宁和平静的心,才能继续人生。这就是为什么在我们生命中精神面貌如此重要。”

作家余华曾说:“苦难就是苦难,它不会带来成功,也不值得追求。”那些不抱怨的人,却能从苦难中“榨”出养分。

曾经去医院看望一个生病的朋友,病房的另一个人被确诊癌症。她化疗掉光了头发,但她反而看起来很豁达。

医生说有康复的可能,在治疗间隙,她积极调整心态。并且住院期间,她还报了一个线上课程。她说在不影响身体的情况下,每天抽一点时间学一点喜欢的东西,感觉时间并没有那么难熬。

她还组织一些病友建了个“光头姐妹团”,定期聚会互相打气。

为什么苦难打不倒他们?因为他们把“精神重建”当成了必修课。

一行禅师经历过战争、流亡,但他始终相信,平静的心是一面镜子,能照见生活的本质。

那些不抱怨的人,正是靠着这份“镜子般的清醒”,在困境中为自己辟出一块精神高地。

他们不会问“为什么是我”,而是问“我能做什么”;不会沉溺于“失去”,而是聚焦于“剩下什么”。

真正强大的人,不是没有脆弱,而是脆弱之后还能把自己一块块拼起来。

就像海明威笔下的老人:“一个人可以被毁灭,但不能被打败。”

很多时候人不是被事情困扰,而是被对事情的看法困扰。

那些从不抱怨的人,早就悟透了这个道理。

他们知道,抱怨改变不了现实,却能摧毁一个人的精气神;他们选择把能量用在“解决问题”而非“发泄情绪”上。

很喜欢《肖申克的救赎》里的一句话:

“希望是一件好事,也许是最好的事,好的事永远不会消逝。”