1982年国庆节的深夜,万家灯火已经熄灭,女知青萧芸家中还亮着点点灯光,她以凳子当桌,趴在上面写出了一封“大不敬”的信。

天一亮,萧芸拿着信前往邮局,寄给了自己认识的最大的一个官。

此时,萧芸已经找到了一份幼教工作。

但更多返城的青年却遭到了不好的待遇,为了下乡青年的心声萧芸也是“冒死进柬”。

令人没想到的是,这封信寄出去后,确实改变了广大青年的处境,“功臣”萧芸却没有享受到一点特殊待遇。

8000万上山下乡的知青

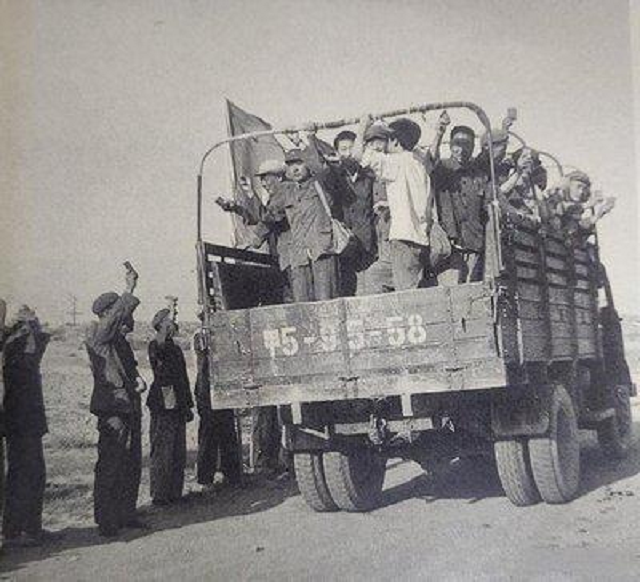

8000万上山下乡的知青“广阔天地,大有作为”。

1955年,毛主席在报纸上发表的这句话,让很多青年激情澎湃,想要到广阔的非城镇地区一展身手,做出一番事业。

上山下乡的前身,其实是因为“城市青年就业困难”。

当时,国内刚战争结束,一切都没有发展起来,但人口膨胀迅速。

下学青年在家无所事事,成群结队的在街上晃荡,很容易滋生矛盾,打架斗殴。

一些青年不甘心就此摆烂人生,率先寻找人生的新出路。

河南几个村庄内,有7名未能成功升学的初中毕业生、25个高小毕业生,背着大包袱回到农村,充当了当地的会计和记分员。

这一举动,让当地政府看到了一个绝好的解决社会矛盾的方法。

城市里知识青年多,乡下能读书识字的基本都是未建国前的地主、富户,如果让这些人再掌握了话语权,那还改什么革?

从一些地区的实验性下乡,到中央也认可了上山下乡的可行性,开始大批动员青年。

1955年,因为毛主席一句“广阔天地,大有作为”,上山下乡运动立马风靡起来,城市青年朝着贫困山区、边疆挺进。

光是1956年就有大约20万青年下乡。

也就是这一年,中央首次将“上山下乡”列为一项长远计划。

毛主席还特地夸赞了一位典型人物,一个50多岁的大婶,王玉兰。

记者采访王玉兰对上山下乡的看法,她说了一句:“我们也有两只手,不在城里吃闲饭。”

记者立马写了一篇文章出来,这篇文章还刚好被毛主席看到,毛主席觉得这篇文章十分好,在核实了真实性后,立马在各大官方报纸上转载。

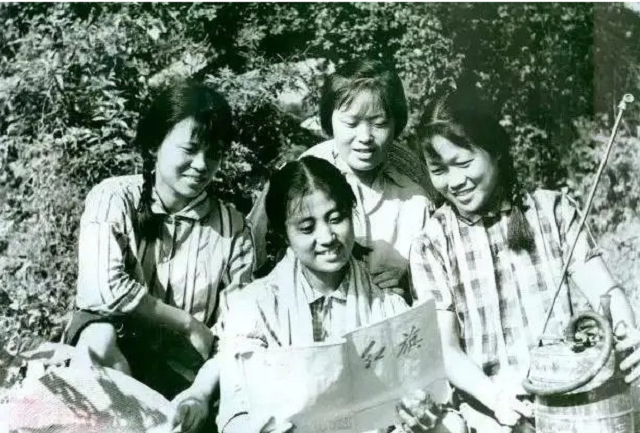

五十年代的上山下乡,更多是出于青年们对未来的美好期盼,以及到一个急需知识青年的荒凉地区,带动当地的发展。

可在60年代,也就是动荡时期,上山下乡就成了强制性的运动。

1969年7月,出生于湖南的15岁少女萧芸,也报名下了乡。

萧芸的父母是才子才女的组合,在那个有文化就是“罪人”的年代,她的父母被下放劳改,年仅8岁的萧芸日子过的十分艰难。

她不愿意一直寄养在亲戚家,于是在15岁下学后,就主动给自己报名下乡。

她和89名下乡青年一起,前往湘潭县姜畲镇的某个茶场。

在这里只呆了3年,青年们曾经的鸿鹄之志被生活磋磨,认识到下乡并非自己所想的那样当甩手领导,而是和农村人一样下地干活。

3年后,茶场解散,大家被分配到各个大队上,有的人不甘心在农村呆一辈子,有的人已经打算结婚生子。

可这一平静生活,却被一个“返城”的消息打破了!

知青下乡算工龄

知青下乡算工龄1968年的最后一天,18岁的萧芸背着包袱,去了一个大家都不愿意去偏僻山村,姜畲乡老虎岩生产队。

在这个地方,萧芸经人介绍,和大队长的弟弟李开彦结婚。

一方面是李开彦的条件好,航校毕业,还是大队长的弟弟;另一方面是适龄女青年在乡下时常受到骚扰,她也是为了保护自己。

和李开彦结婚将近10年,转眼就到了1979年。

下乡知青开始返乡,萧芸自然也想回到城里去,可是她已经结婚生子,就算丈夫没办法跟自己回去,她也想带着女儿一起把户口迁过去。

她给是上面写了好多封信,但回回都没消息。

1979年7月中旬,她收到了湘潭县公安局的回信,同意她带着女儿的户口转为城市户口,她看到这封信,激动的泪流满面。

她等这一天,等了十几年了。

从下乡后,她就盼着回去,好不容易熬过来,像是做梦一样。

已经三十多岁的萧芸,在被允许回城后,考到了株洲市湘江一个厂子里的幼儿园当老师。

那时候,当幼儿园老师不需要多高的文凭,萧芸的同事有的是几十岁的大妈,有的是刚二十出头的小年轻。

像她一样三十多岁的妇女,基本上已经工作十几年了。

可萧芸的工龄只能从头算。

这让萧芸十分焦灼,当初她们抱着为国家建设的目的上山下乡,如今回来了,却要从头开始,这难免不让人感到心寒。

除了萧芸外,其他一些返城的在知青,也遇到了各种各样的问题。

有的是年纪大找不到工作,更多的是在农村工作,来到城市后没有工龄,在那个靠工龄涨薪的年代,他们三四十岁的年纪,领到的薪水却连家都很难养活。

一些青年知道萧芸有文化,纷纷聚集萧芸家里。

“萧芸,你有文化,文笔好,你代表我们写一封信给上面,我们都签字,如果闯了祸,出了问题,你的孩子我们给你照顾。”

这要是放在如今,估计很多人会想“凭什么叫我牺牲”?

一开始,萧芸也是不同意的,可她即将要做的是关乎到8000万知青命运的事情。

如果牺牲自己一个人,就能造福这么多人。

那么,她愿意。

1979年国庆节,萧芸坐在自家门槛上,怀着复杂的心情写了一封关于知青工龄的建议信:希望国家能调整低工资、制定工资改革制度的时候,能考虑到知青们的困境...

在将在这封信寄给湖南人民出版社编辑部主任潘运告后,萧芸做了两手准备,一个是安排好父母,告诉丈夫随时和自己离婚,以免被自己牵连,还加班加点的给女儿织了几件毛衣。

可她不知道,自己的那封信在中央引起了很大的轰动。

这封信层层上递过,最后到了胡耀邦的案桌上。

胡耀邦将“知青补工龄”政策放在了“六年两千件”落实政策中。

而这一切,萧芸在1983年初才知道。

萧芸冒着生命危险写的这封信,被后人称为《知青福音书》。

这些知青曾经上山下乡的努力得到了肯定,在晋级、评职、分房等方面都享受到了农龄变工龄的的好处。

作为最大功臣的萧芸,自然也享受到了。

也要说其它优待,那倒是没有。

但萧芸已经很满足了,如果没有这封信,没人敢去争取,不知道有多少人白白浪费了十几年的青春。

参考资料:

光明报:2012-06-16:“上山下乡运动”从何而来

光明网:2003-08-07:她改变了8000万知青的命运