铁线蕨古法养护录,《长物志》记载解,古典园林修复案,青苔伴生有讲究

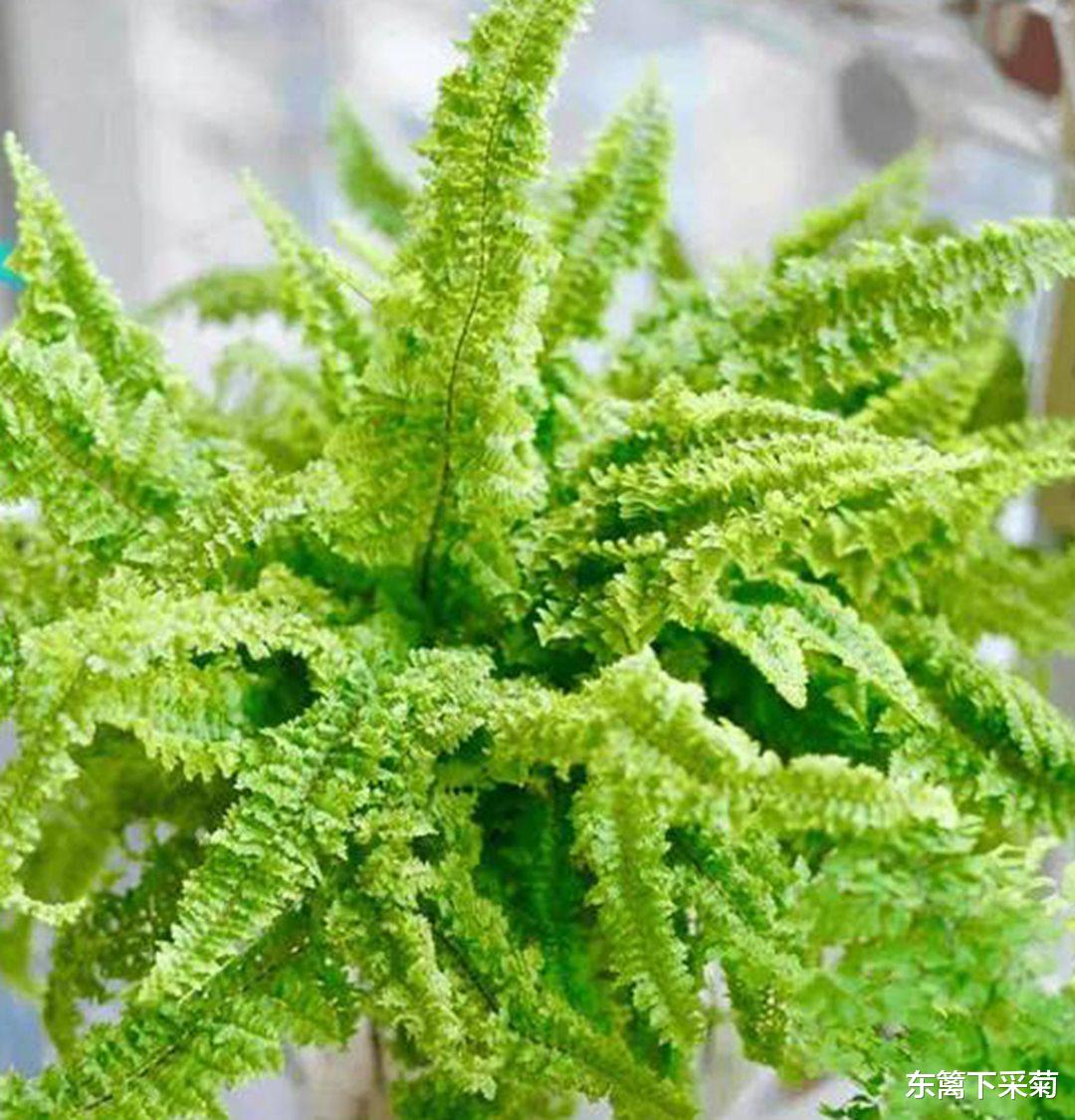

咱今天来聊聊铁线蕨这玩意儿。铁线蕨可是挺特别的一种绿植,叶片纤细柔美,像是精心雕琢的丝网,透着一种雅致的气质。它的颜色翠绿鲜亮,给周围环境增添不少生机。

在古代,像《长物志》这样的典籍里就有对植物养护的一些记载。铁线蕨在古典园林修复案里也有身影,它通常和一些青苔伴生,这里面可是有不少讲究的。

先说这地域和地形对铁线蕨的影响。在华南地区,气候温暖湿润,雨水充沛。这种环境下,铁线蕨生长得特别旺盛。比如说在广东的一些山林里,土壤肥沃,排水又好,铁线蕨自然就长得郁郁葱葱的。而在华北地区呢,冬季寒冷干燥,铁线蕨就有点吃不消。要是想在华北种植铁线蕨,就得特别注意温度和湿度的控制。

从场景上看,要是把它养在居家阳台,那可是一道漂亮的风景。但不少人在家里养的时候却遇到很多问题。就像网友“小绿”说的,她买了盆铁线蕨,满心欢喜地看着,结果没几天叶子就发黄了,也不知道怎么回事。其实啊,这很可能是浇水没浇对。

再说种植方面。铁线蕨种的时候对土壤的要求可不低。它喜欢疏松、肥沃、微酸性的土壤。不能是那种太黏重或者太碱性的土,不然根系就不好生长。给它浇水呢,也不能太勤,要不然容易烂根。一般来说,夏天3天浇一次水差不多,那时候气温高,水分蒸发快。春天和秋天一周浇一次就行,冬天一个月浇一两次就行,因为冬天它生长慢。

要是想让铁线蕨长得好,还可以和其他绿植搭配养护。比如肾蕨,肾蕨的叶子比较大,长势旺盛,它和铁线蕨种在一起,可以起到一定的遮荫作用。还有鸟巢蕨,造型独特的鸟巢蕨和纤细的铁线蕨搭配,视觉效果特别好。

我听说过一个案例,昌平有个种花户李大哥,他一开始对铁线蕨也是摸不着头脑。他种的铁线蕨老是长不好。后来他去华南参加一个花卉展会,看到人家那儿种的铁线蕨长得特别好,就跟人家讨教了一下。回来他调整了土壤的酸碱度,还控制了浇水的频率,结果铁线蕨慢慢就长得茁壮了。

其实啊,和铁线蕨相似的绿植还有不少呢。比如说桫椤,桫椤算是和铁线蕨比较近的亲戚,它植株比较高大,叶子也更繁茂。但是在养护难度上也不低,对温度要求很严,冷了不行,热了也不行。还有鸟毛蕨,叶片也是长长的,不过比铁线蕨的叶子要宽阔一点。它的适应性相对铁线蕨稍微弱一点,尤其是在光照方面,很容易被晒伤。

再说说青苔伴生这事儿。青苔和铁线蕨一起长,有很多好处。青苔能起到调节湿度的作用,就像给铁线蕨盖了层薄被子。在湖南的一些古典园林修复案里就看得到,那些地方保留着传统的养护方法。园丁们发现,有青苔相伴的铁线蕨,整体看起来更有自然野趣。在福建的一些古老庭院里,也是这样,青苔和铁线蕨相互映衬,别有一番韵味。

咱再说说在办公室里养铁线蕨。有些办公室虽然也摆放了铁线蕨,可没多久就枯萎了。这办公室的环境和家里不太一样。办公室里通常开空调,空气比较干,而且光照可能不太好。这时候,就得给铁线蕨加点小设备。比如用个加湿器,增加空气湿度;再找个光线合适的地方,最好是有散射光的地方。

有个四川成都的网友在网上分享了她的经历。她在办公室有一小盆铁线蕨,刚买回来的时候特别好看。可是过了半个月,叶子就开始往里卷,颜色也没那么绿了。她就按照我刚刚说的,调整了一下湿度,还在墙上挂了一个小镜子,用来反射光线,让铁线蕨能接收到更好的光照。过了一段时间,铁线蕨居然又恢复了生机。

在咖啡厅里养铁线蕨也有些讲究。咖啡厅环境比较阴暗潮湿,铁线蕨其实也能适应。但是要注意温度的调节。有一次我在杭州的一家咖啡厅看到有铁线蕨,当时是冬天,咖啡厅温度比较低,铁线蕨的叶子有点发蔫。其实这时候得给铁线蕨弄个保暖罩或者靠近暖炉一点,给它加点温度。

还有一些关于古典园林修复里铁线蕨的应用。在一些历史悠久的园林修复中,铁线蕨和青苔的搭配是很关键的。在苏州的一些园林修复工程里,工匠们会尽量营造出传统的小气候环境,让铁线蕨和青苔像在自然的古典园林环境里那样生长。他们会给地面铺上适合的泥土,然后撒上一些苔藓种子和铁线蕨的孢子,让它们在自然的环境里生长。

如果是在北方养铁线蕨,像北京,那就要特别注意冬季的养护。北京冬天室内有暖气,温度虽然不低,但空气很干燥。得给铁线蕨采取特殊的保湿措施,比如用湿润的布包裹根部,定期喷洒清水。有北京花友说,他家的铁线蕨冬天就是这么照顾的,过了一冬还挺精神的。

另外,很多人不知道的是,铁线蕨对光照的要求很有讲究。它不能放在大太阳下直射,不然很容易晒伤。但也必须有足够的光照,不然叶子会发黄,生长不良。比如在云南的一些地区,气候多样,有些地方阳光充足但湿度不够,有些地方湿度大但是光照太弱。这就需要在光照和湿度的平衡上下功夫。有的花农就通过在铁线蕨周围设置遮光网来控制光照,同时用喷雾器在中午温度高的时候多喷水保持湿度。

咱们再从时间上详细说说不同阶段的养护。在种植后的15天内,铁线蕨处于缓苗期。这个时候要特别小心,尽量别移动它。浇水要少而精,避免水的冲击力影响到植株的稳定。大概一个月左右的时候,如果养护得当,就能看到明显的新叶生长了。

我曾听一个福建老茶农说,在他的茶园周边有一些野生铁线蕨。他发现这些铁线蕨在不同季节有着不同的生长状态。春天雨水多的时候,生长迅速;到了炎热的夏天,就生长缓慢一些。他还会在茶园周围适当保留一些铁线蕨和青苔,让茶园生态更多元化。

还有个湖北武汉的花友说,他尝试在室内的水培容器里养铁线蕨。他发现水培和土培有很大不同,水培的铁线蕨对水质要求高,要经常换水,而且还得加营养液来补充养分。但是他成功了,他说这过程就像探索一个宝藏,充满了挑战和惊喜。

在古典园林修复案里,青苔和铁线蕨伴生的比例也有讲究。比如说修复一个小庭院,可能青苔要占到三分之一的面积,铁线蕨占三分之一,其余空间留给其他植物和景观元素。这样布局出来才协调自然。

从全国不同地区来看,东北地区的黑龙江,气候寒冷,在当地的一些保护很好的古老庭院修复案里,铁线蕨和青苔的生长相对艰难。需要特别的保护措施,比如在室内用温湿度调节设备来营造适宜它们生长的小环境。

在贵州的一些山村里,有一些古老的村落建筑在修复时也会考虑到和自然环境的融合,铁线蕨和青苔的存在就是自然元素的一部分。村民们在修复时尊重传统的养护知识,通过世代相传的经验来维护这些植物的生机。

铁线蕨在古典园林中的布局也有很深的学问。比如在一个中式古典园林的亭子里,会用青苔铺底,再点缀几株铁线蕨。这样从远处看,有一种错落有致的美感。在上海的一些古典园林修复项目中,也会遵循这样的布局原则,力求还原古典园林的韵味。

铁线蕨繁殖也很有趣。可以通过分株或者播种孢子的方法。分株繁殖比较简单,一般选择在春天进行,这时候植株生长旺盛,成活率高。播种孢子则需要更精细的操作,而且发芽周期比较长。

像云南普洱的一些古茶园旁边,当地的茶农对铁线蕨和青苔的保护意识很强,因为他们觉得这是茶园生态的一部分,对茶叶的生长有一定的积极影响。

从时间维度看,季节变化对铁线蕨和青苔的伴生关系也有影响。在春秋季,它们生长都比较活跃,相互的配合更和谐。而在冬季,它们的生长都很缓慢,需要对环境进行更多的调控。

北方的辽宁,冬季漫长寒冷,铁线蕨很难在户外生存。但在一些室内温室中,种植者们精心调控环境条件,也会种上铁线蕨和青苔,营造出独特的景观。

在古典园林的养护故事里,有一位广西桂林的园林师,他擅长让铁线蕨和青苔在古典园林的溪边石缝中自然生长。他通过控制水流、调整植物间距等手段,让两者和谐共生,形成一道天然的景观。

关于铁线蕨,还有一个很有趣的说法,在一些古老的民间传说里,铁线蕨被视为吉祥的植物,特别是和青苔相伴,象征着生机与宁静。这种说法也体现了当地的文化特色。比如在福建的一些古街巷中,有些老宅小院里种着铁线蕨和青苔,据说会给家族带来好运。

在华北的山西,一些古老的寺庙庭院里有铁线蕨和青苔的搭配。寺庙里的僧人们按照古老的养护方法照顾它们,这种传承已经延续了很久。

我们再来看一些特殊情况。在一些污染相对严重的城市,比如河北的一些重工业城市,铁线蕨很难自然生长。但如果在一个相对封闭良好的室内环境,通过过滤空气、合理浇水施肥等措施,也能让它存活。

从历史的长河来看,在古代中国很多文人雅士的庭院里都有铁线蕨和青苔相伴。他们从铁线蕨和青苔身上感受到了一种自然的宁静之美,这种审美观念也影响了古典园林的设计。

南方的广西桂林有很多溶洞景观,在溶洞内的生态修复和保护里,也会考虑到青苔和铁线蕨的作用。如果把青苔看作是基础的自然铺垫,那么铁线蕨就是一种点缀,两者相互依存。

在南方湖南的一些古典园林修复工作中,对于铁线蕨和青苔伴生的养护,会根据季节的变化调整光照的角度和时间。春天和夏天,会尽量让它们接受较多的散射光;到了秋天和冬天,光照时间会适当延长一点。

从全国范围内来看,铁线蕨在各个省份都有不同的表现。在海南,气候炎热湿润,铁线蕨生长茂盛,几乎全年都能保持良好的生长状态。而在西北的新疆,由于气候恶劣,很难看到铁线蕨的自然生长。但如果要人工种植,那得模拟出南方类似的环境条件。

对于铁线蕨和青苔的伴生养护在不同地域的文化影响下也有不同的看法。在江苏扬州,当地的园林文化注重精致细腻,铁线蕨和青苔在古典园林中的布置讲究精致的比例和和谐的色彩搭配。而在西藏的一些古老寺庙庭院里,虽然也有铁线蕨和青苔,但更多地是从宗教和自然神灵的象征意义上去看待它们的存在。

铁线蕨在不同的土壤类型下生长也有差异。在浙江的酸性土壤地区,铁线蕨生长得特别好,叶片翠绿有光泽。而在陕西的一些碱性土壤地区,如果想要种植铁线蕨,就需要通过各种手段改良土壤,调整酸碱度,才能让它存活。

从地域文化的差异来看,在云南丽江,当地纳西族的传统建筑庭院里,铁线蕨和青苔是庭院生态的一部分,它们与当地的传统文化和民俗融合在一起。而在浙江绍兴的一些古村落里,铁线蕨和青苔在古典建筑周边的水系环境中自然生长,体现了一种江南水乡独特的自然之美。

在全国不同城市的气候和环境下,铁线蕨和青苔的养护方法各有不同。比如在炎热潮湿的广州,和在寒冷干燥的哈尔滨,养护措施就大相径庭。

铁线蕨从一颗小孢子或者一小株幼苗慢慢生长,这个过程很漫长。它的生长速度不像一些常见的绿萝之类的植物那么快。而且它对环境的变化非常敏感。如果环境湿度突然下降或者光照强度突然增加,它就会表现出不良的状态。

在中国的一些少数民族地区,如云南大理的白族聚居地,传统园艺中虽然没有专门针对铁线蕨的系统研究成果,但世代相传的种植习惯也能让铁线蕨和青苔在其传统园林中顺利生长,这种传统的园艺智慧值得研究。

从时间的推移来看,在过去的几十年间,随着人们生活水平的提高和对古典园林文化的重视,铁线蕨在城市古典园林修复或者家庭盆栽中的种植越来越受到关注。但这期间也经历了从盲目种植到科学养护的转变过程。

我们知道在一些沿海城市,如福建厦门,空气湿度比较大,这在一定程度上有利于铁线蕨和青苔的生长。但是也要注意盐分对它们的影响,需要采取一些隔离措施,防止盐分过高对植物造成伤害。

铁线蕨在不同的海拔高度也有不同的表现。在一些山区,海拔较高的地方温度较低,铁线蕨生长季节相对较短。而在海拔较低的山谷中,温度适宜,水分充足,铁线蕨能茁壮成长,和青苔一起形成一片生机勃勃的景象。

在我国的东部地区,如山东的一些古典园林修复项目中,由于受到现代城市建设的一些影响,铁线蕨和青苔伴生的养护难度相对较大。需要克服诸如污染、人为破坏等诸多因素的影响。

南方的深圳,作为现代化城市,有着独特的大气环境。在这里的公园或者私人庭院里种植铁线蕨和青苔,要通过高科技手段如智能温室来调控环境,才能满足它们的生长需求。

铁线蕨从古代的园林到现代的家庭盆栽,在不同的历史时期和社会背景下,它的养护方式和伴生植物的组合都有所变化。这种变化反映了人们对自然美的不断追求和对植物养护技术的不断探索。

西部的青海,气候干燥寒冷,自然状态下几乎看不到铁线蕨的生长。但如果要在当地的室内景观中种植,要考虑模拟南方湿润温暖的气候条件,这需要耗费大量的资源和精力。

在华北地区的北京,虽然文化底蕴深厚,但是铁线蕨和青苔的自然生存环境比较恶劣。在一些古建筑的复原园林中,种植者需要克服很多困难,如冬季室内温度控制、夏季高温防止灼伤等问题,才能让铁线蕨和青苔与古建筑风格相融合,重现古典园林的韵味。

铁线蕨在不同的光照环境下生长也各有特点。在一些光线较暗的室内角落,它能缓慢生长,但叶片可能颜色稍淡。而在光线充足的窗边,它生长较快,但如果光照过强,就需要及时调整位置或者遮阴。

从南北地域差异来看,北方的冬季防寒是铁线蕨养护的关键,南方的夏季抗涝同样重要。

最后我想说的是,铁线蕨和青苔的伴生养护是一个充满奥秘的话题。在这么多不同的地域、环境和文化背景下,有各种各样的养护经验和现象。那么,大家有没有自己独特的关于铁线蕨和青苔养护或者观赏的经历呢?欢迎大家分享自己的故事。