北山脚下有个小村庄,村里住着一位年近九旬的老人,大家都叫他愚公。愚公身材瘦小,背已经有些驼了,但一双眼睛却炯炯有神,走起路来比许多年轻人还要稳健。他家的屋子正好被太行、王屋两座大山挡在背面,每次出门都要绕行千里。

这年春天,愚公拄着拐杖,颤巍巍地绕过大山去城里赶集。来回走了整整一个月,回到家时,鞋底都磨穿了。他坐在院子里捶着酸痛的腿,望着那两座高耸入云的大山出神。夕阳将大山的影子拉得很长,笼罩着整个村庄。

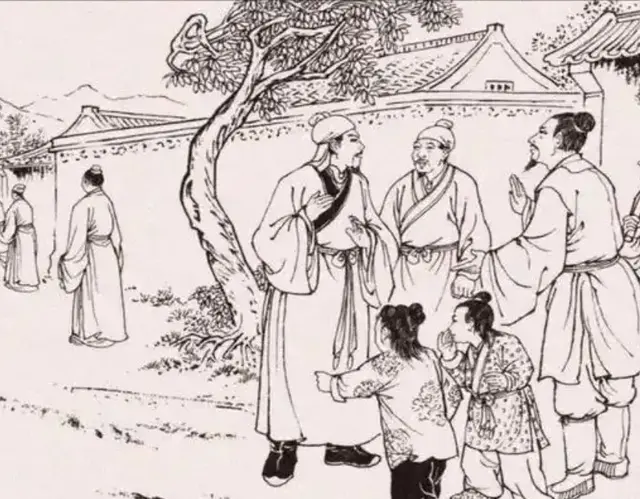

晚饭时,愚公敲了敲碗边,把全家人都召集到一起。他的大儿子已经六十多岁,孙子们也都有了孩子,四代人围坐在一张长桌旁。

"我决定了,"愚公捋着花白的胡子说,"我们要把太行、王屋这两座山挖平!"

屋子里顿时鸦雀无声。愚公的老妻正在盛汤,听到这话,勺子"咣当"一声掉进了锅里。

"老头子,你疯了吗?"老妻擦着手走过来,摸了摸愚公的额头,"这两座山从盘古开天辟地就立在那儿,连神仙都挪不动,你一个快入土的老头子,拿什么去挖?"

愚公的大儿子皱着眉头:"父亲,您年事已高,这事..."

"我年纪大怎么了?"愚公拍案而起,震得桌上的碗碟叮当作响,"我死了还有你们,你们死了还有你们的子孙!子子孙孙无穷无尽,而这两座山却不会增高,总有一天能挖平!"

小孙子突然跳起来:"爷爷说得对!我明天就去挖山!"其他孩子们也跟着欢呼起来。愚公的大儿子看着父亲坚定的眼神,终于点了点头。

第二天天还没亮,愚公就带着全家老少扛着锄头、铁锹上山了。邻居家的寡妇听见动静,拉着她七八岁的小儿子站在门口张望。

"愚公,你们这是做什么呢?"寡妇问道。

"挖山!"愚公头也不回地说。

寡妇的儿子眨着大眼睛:"娘,我们也去帮忙吧!"不等母亲回答,小男孩已经跑过去捡起一把小铲子。寡妇叹了口气,也回家拿了工具加入进来。

就这样,愚公带领着几十口人,每天天不亮就上山,日头落山才回家。他们凿石头、挖泥土,用簸箕一趟趟地把土石运到渤海边上倒掉。路上经过的村民见了,有的摇头叹息,有的则被他们的精神感动,也加入进来。

夏天来了,烈日炎炎,愚公的背上晒脱了皮,手掌磨出了厚厚的老茧。他的老妻每天为大家准备解暑的绿豆汤,看着丈夫日渐消瘦的身影,偷偷抹眼泪,却再也不说劝阻的话。

秋天到了,山上的野果熟了,愚公的孙子们一边干活一边摘果子吃。秋风送爽,大家干得更起劲了。愚公的大儿子负责规划每天的工程,把最难挖的坚硬岩石留给自己。

冬天来临,大雪封山。愚公带着子孙们在山洞里生起火堆,一边取暖一边打磨工具。他给孩子们讲大禹治水的故事,讲精卫填海的传说。"只要坚持,没有做不成的事。"愚公总是这样说。

转眼三年过去了,山脚下已经被挖出了一个大坑,但两座大山依然巍峨耸立。村里有个叫智叟的老人,自以为聪明绝顶,常常嘲笑别人的努力。这天他摇着羽毛扇,踱着方步来到愚公挖山的地方。

"哎呀呀,愚公啊愚公,你可真是人如其名!"智叟站在一块大石头上,居高临下地看着正在干活的愚公,"你都九十多岁了,还能活几天?想靠你们这几个人挖平这两座大山,简直是痴人说梦!"

愚公直起腰来,擦了擦额头的汗水。他的背更驼了,但眼神依然坚定。"智叟啊,"愚公喘着气说,"你只看到我年老体衰,却没想过我死后还有儿子,儿子死后还有孙子,子子孙孙没有穷尽。而这两座山却不会增高,我们挖一点就少一点,怎么就不能挖平呢?"

智叟张了张嘴,一时语塞。愚公的小孙子跑过来,仰着头说:"智叟爷爷,我今年八岁了,等我八十岁的时候,一定能看见大山被挖平!"

围观的村民们哄笑起来。智叟的脸一阵红一阵白,最后灰溜溜地走了。从此村里再也没人嘲笑愚公一家了。

又过了五年,愚公已经九十五岁了。他的头发全白了,腰弯得像张弓,但仍然每天坚持上山。他的大儿子接过了大部分工作,孙子们也都长成了壮劳力。他们挖山的范围越来越大,运土的队伍排成了长龙。

这天夜里,山神正在太行山顶的宫殿里饮酒作乐,忽然感觉脚下一阵震动。他掐指一算,大惊失色:"这愚公一家竟然挖到了我的山根!"他连忙驾云来到王屋山神那里商议。

"这样下去,我们的根基真的会被挖空啊!"太行山神忧心忡忡地说。

王屋山神捋着长胡子:"这愚公的精神实在可嘉,连天帝都称赞过精卫填海的毅力,这愚公一家可比精卫强多了。"

两位山神商量了一夜,决定上天庭向天帝禀报此事。

凌霄宝殿上,天帝正在欣赏仙女的舞蹈。听完山神的报告,他捋着长须沉思良久。"这愚公的精神确实感人,"天帝说,"朕当年被大禹治水的毅力所感动,今日又被这愚公打动。来人啊,传夸娥氏的两个儿子来!"

不一会儿,两个身高万丈的巨人来到殿前。他们是夸娥氏的儿子,力大无穷,能背负三山五岳。

"你们二人即刻下凡,将太行、王屋二山背走,一座放在朔东,一座放在雍南。"天帝下令道。

次日清晨,愚公一家照例准备上山干活。突然天色大变,乌云翻滚,雷声隆隆。两个顶天立地的巨人从云中降下,一个扛起太行山,一个背起王屋山,大步流星地向远方走去。

全村人都跑出来观看这奇景。愚公拄着拐杖站在最前面,望着逐渐远去的两座大山,老泪纵横。"天帝垂怜啊!"他跪下来向天叩拜。

从此,愚公家乡一马平川,出行再也不用绕远路了。庄稼连年丰收,商旅往来不绝,村子很快富裕起来。愚公活到一百二十岁才无疾而终,临终前他把子孙们叫到床前:"记住,世上无难事,只怕有心人。"

愚公去世后,他的子孙们在此繁衍生息,形成了一个大部落。他们牢记愚公的教诲,无论遇到什么困难都坚持不懈。渐渐地,"愚公精神"在华夏大地上流传开来,成为中华民族坚韧不拔的象征。

而那个曾经嘲笑愚公的智叟,晚年常常坐在村口的大槐树下,给孩子们讲愚公移山的故事。"所以说啊,"他总是这样结束,"真正的智慧不是小聪明,而是愚公那样的坚持。"

很多年后,有人在朔东和雍南见到了两座形状奇特的大山,山脚下各立着一块石碑,上面刻着:"此山原在北,愚公志可移。"