近年来,中国富豪圈的财富流向呈现显著变化:传统房地产投资逐渐降温,而古玩艺术品市场则成为新晋资本竞技场。据胡润研究院统计,房地产行业在富豪财富构成中的占比已从十年前的20%降至10%,而文化艺术品投资则逆势增长,成为资产保值增值的"硬通货"。这种现象背后,既有经济周期的深层驱动,也暗含财富阶层对文化话语权的争夺。

古玩市场的高回报率令人咋舌。刘益谦2014年以2.8亿港元购入明成化斗彩鸡缸杯,随后批量复制衍生品,仅文创销售即实现数倍收益。这种"真品背书+衍生开发"的模式,将单件藏品的资本价值几何级放大。更隐秘的运作在于拍卖市场的金融属性:佳士得、苏富比等顶级拍行通过封闭式交易,为富豪提供资产转移通道。某元青花瓷器在三年内经历五次转手,评估价从8000万飙升至3.2亿,背后实为跨境资本流动。

新生代富豪正以颠覆性玩法重塑行业格局。字节跳动张一鸣通过AI算法分析艺术市场趋势,精准布局当代数字艺术;黄小蕾将NFT技术与明清家具结合,开发区块链确权系统,其红木家具数字藏品上线即售罄4。这类"科技+古玩"的跨界尝试,正在打破传统收藏的边界。

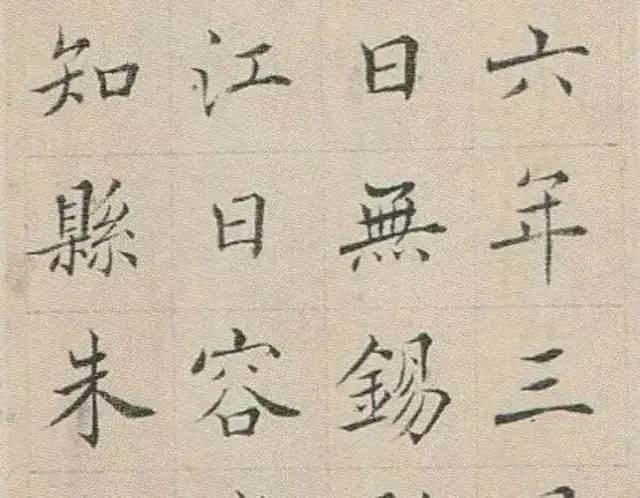

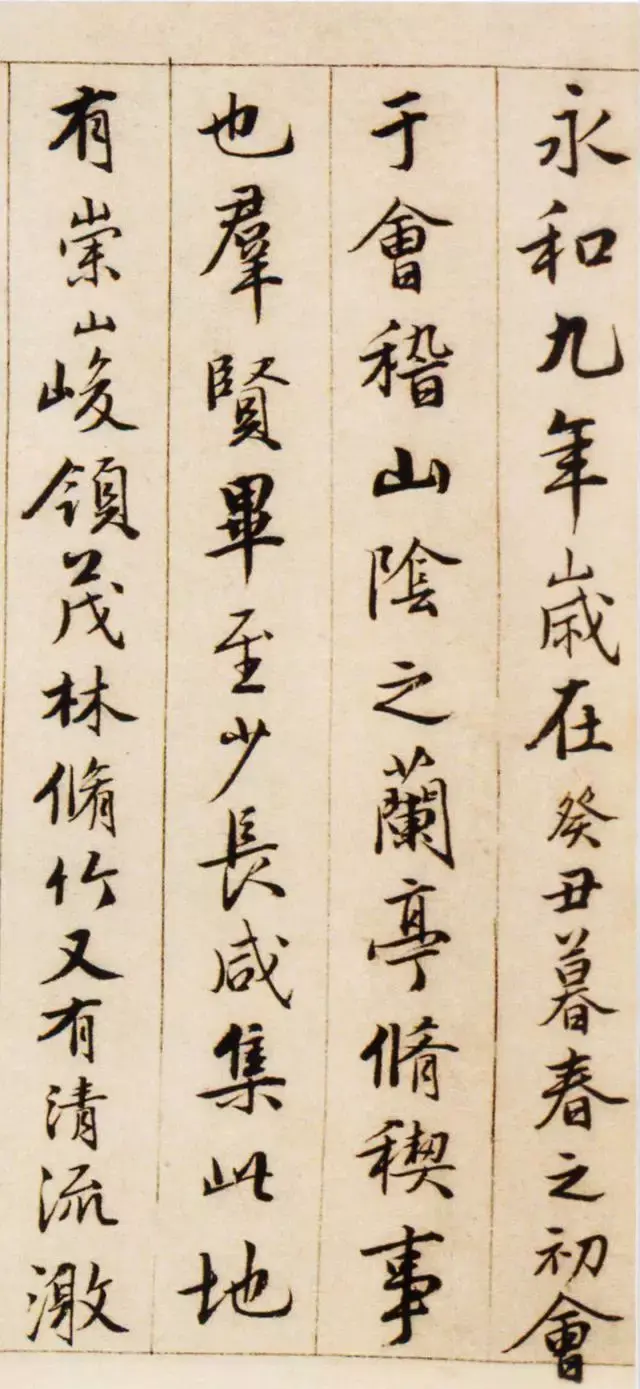

市场的野蛮生长催生多重风险。江西前首富王永红曾挪用61.5亿元上市公司资金炒卖古董,最终导致资金链断裂;某浙江富豪30万购入古宅,半年后800万转手,引发文物倒卖争议。更严峻的是鉴定体系缺失——业内顶尖专家对同一藏品评估价差可达十倍,为洗钱留下操作空间。

当马未都的文化讲堂与王健林的美术馆形成IP联动,当故宫文创年收入突破15亿元,古玩市场的竞争已升维至文化软实力层面。万达集团投资1.5亿美元在洛杉矶建设东方艺术中心,旨在输出中国收藏价值观;腾讯联合保利推出"数字藏宝阁",用区块链技术重构文物确权体系。

这场变革中,真正的赢家或是那些能平衡商业与文化价值的企业。苏宁博物馆不仅展示天价藏品,更举办青少年文物研学活动;龙美术馆将年度门票收入的20%用于支持青年艺术家,构建可持续发展的艺术生态。这些实践预示着,古玩市场的终极战场不在拍卖槌下,而在文化话语权的争夺之中。

结语古玩市场正经历从边缘到主流的蜕变,其规模预计在2025年突破万亿。这个看似风雅的领域,实则是资本、权力与文化交织的修罗场。当富豪们用鸡缸杯饮茶、在莫奈睡莲前谈判时,他们书写的不仅是个人财富史,更是一个时代的资本隐喻。这场盛宴能持续多久,或许取决于参与者能否在逐利冲动与文化传承间找到平衡点。