你还记得第一次在屏幕上看到赵露思时的感觉吗?那个在《哦,我的皇帝陛下》里古灵精怪的女孩,用她水灵灵的大眼睛和自然不做作的演技,在一众"科技脸"中脱颖而出,迅速俘获了观众的心。2018年,这个当时才20岁的女孩几乎一夜爆红,微博粉丝数从几十万暴涨至千万,成为当年最炙手可热的新生代演员之一。

赵露思的崛起堪称流量时代的典型样本。在短视频平台兴起的大背景下,她的表演片段被剪辑成无数"高光时刻",在各大平台病毒式传播。数据显示,《传闻中的陈芊芊》播出期间,相关话题阅读量突破50亿,抖音相关视频播放量超过30亿次。这种爆发式的传播效应,让赵露思迅速完成了从新人到顶流的跃迁。

但流量是把双刃剑。当赵露思开始尝试突破"甜宠剧女主"的舒适圈时,问题接踵而至。2021年范思哲活动上的造型翻车事件,成为她公众形象的第一个转折点。那套被网友戏称为"夜店风"的银粉撞色连衣裙,不仅暴露了她身材管理的不足,更引发了对她时尚品味的群嘲。一夜之间,社交媒体上充斥着"土气""不适合高端时尚"的负面评价。

随着《星汉灿烂》《偷偷藏不住》等新剧的接连失利,赵露思的演技开始受到专业质疑。豆瓣评分从最初的7分以上跌至5分左右,观众评价也从"灵气十足"变成了"千篇一律"。2023年与虞书欣《永夜星河》对打的《珠帘玉幕》惨败,更是将她推向了舆论的风口浪尖。

就在事业低谷期,赵露思团队似乎找到了新的营销突破口——"生病叙事"。先是神秘停工,然后是轮椅照片的"意外"曝光,接着是"好友"的详细爆料,最后是赵露思本人"轻描淡写"的回应。这一系列操作的时间点把控之精准,信息释放之有序,很难不让人怀疑其背后的精心策划。

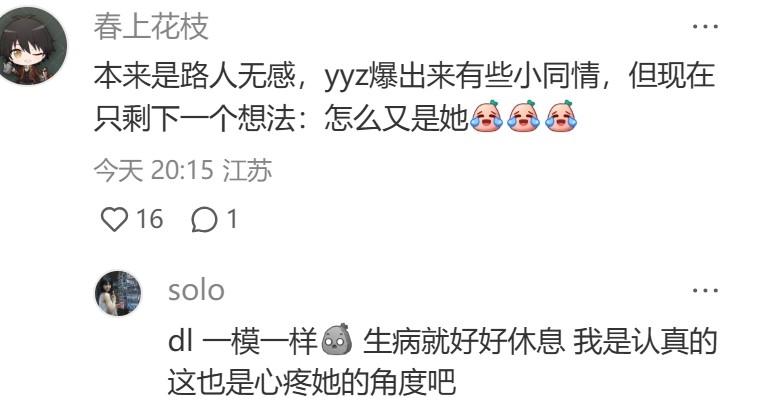

心理学研究显示,公众对名人患病往往会产生"同情疲劳"效应。当这种叙事被过度商业化时,反而会引发反感。赵露思团队的"生病营销"虽然短期内成功唤回了公众关注,但也埋下了更大的隐患——当人们发现情感被操纵时,反弹往往更加剧烈。

《小小的勇气》这档真人秀,本可以成为赵露思形象重塑的绝佳机会。但节目呈现的内容却暴露了明星与普通民众之间巨大的认知鸿沟。当赵露思对着月收入可能不及她一顿饭钱的山区居民倾诉"一天只睡两小时"的辛苦时,这种阶层错位带来的不适感在社交媒体上迅速发酵。

社会学研究表明,公众对明星的容忍度与其感知到的"真实性"成正比。赵露思在节目中反复强调的"病痛叙事",与她实际展现的优渥生活条件形成鲜明对比,这种"何不食肉糜"的既视感彻底激怒了观众。节目播出后,赵露思的微博负面评论比例从15%飙升至43%,"赵露思 共情失败"话题阅读量突破2亿。

更致命的是过度营销带来的反噬。据统计,《小小的勇气》播出期间,与赵露思相关的热搜平均每天达到12条,这种信息轰炸直接导致了公众的审美疲劳。传播学中的"睡眠者效应"告诉我们,当信息过度饱和时,受众反而会产生抵触心理。

赵露思的案例折射出整个流量明星生态的深层问题。在资本和算法的驱动下,明星被简化为数据指标,真实的艺术成长被营销策略所取代。当人设崩塌时,团队往往选择更极端的营销手段来挽回局面,形成恶性循环。

对比同期成功转型的演员如张子枫、文淇,她们的共同点是减少了曝光度,增加了作品厚度。张子枫在《我的姐姐》中的表演让她摆脱了"国民妹妹"的标签;文淇则通过《血观音》《嘉年华》等作品证明了自己的演技实力。这种"少即是多"的策略,恰恰是赵露思团队所忽视的。

对年轻演员而言,真正的"勇气"或许不在于制造多少话题,而在于敢于暂时离开流量漩涡,回归表演本身。正如一位资深制片人所言:"这个行业最终记住的从来不是热搜数量,而是那些打动人心的角色。"

赵露思的故事远未结束,但已经足够给我们启示:在注意力经济时代,流量可以快速造星,也能加速陨落。公众情绪的转变往往只在一瞬间,而重建信任却需要漫长的时间。对明星而言,或许应该少一些精心计算的营销,多一些真诚的自我反思;对观众而言,也需要保持理性,既不过度追捧,也不恶意诋毁。

在这个人人都是自媒体的时代,我们每个人都是这场明星与公众互动游戏的参与者。下次当你准备点赞或吐槽时,不妨先问自己:我是在回应真实的艺术表现,还是被精心设计的营销策略所引导?这个问题,或许能帮助我们建立更健康的明星-粉丝关系。