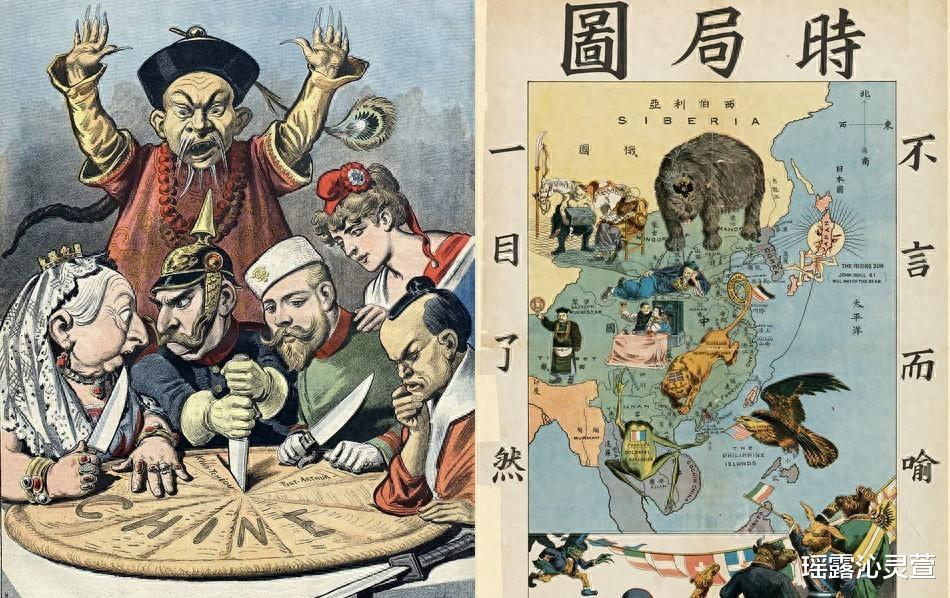

我们总在回望历史,寻找民族复兴的密码。近代中国,内忧外患不断,无数仁人志士殚精竭虑,寻求强国之路。然而,有些“救国”方案,却如同迷宫般,看似现代,实则走向了更深的泥沼。今天,我们就来聊聊近代中国三次充满争议的“亡国级”自救尝试,或许,能从中找到一些值得深思的教训。

卖地求生?一场“割肉”的悲剧

1894年的甲午战争,如同沉重的锤子,敲碎了清王朝的最后一丝幻想。巨大的赔款压得国家喘不过气,有人甚至提出了一个让人匪夷所思的“解决方案”—— 卖地救国。 想想看,这是一种怎样的绝望?谭嗣同等维新派,抱着“以经济换取时间”的期望,试图将新疆、西藏甚至满洲、蒙古卖给列强,以换取巨额资金。他们或许是真心为了国家,但这种“割肉自救”的策略,忽略了一个残酷的现实:列强的贪婪是无止境的,你今天给了他们一块肉,明天他们就要你的整个身躯。 这种策略的失败,不仅在于其不可行性,更在于它对列强本性的低估,以及对自身国际话语权的严重缺乏。 “卖地”注定是饮鸩止渴,最终只能加速民族的衰亡。

汉字的命运?一场文化地震的余波

时间来到20世纪初,新文化运动如火如荼。一部分知识分子,受西方思潮的影响,认为汉字是阻碍中国现代化的罪魁祸首,竟然提出了 废除汉字 的惊人主张!吴稚晖、钱玄同等先驱,他们也许是想以更便捷的文字,提升国民的文化素养,促进国家的进步。但他们忽略了一个关键点:汉字承载着几千年的文化底蕴,是中华民族的文化基因,是民族认同和文化自信的重要基石。 虽然最终废除汉字的提案并未成功,但这场文化地震,却引发了关于白话文改革、汉语拼音、简化字等一系列的变革,至今仍在影响着我们的生活。

农历的消失?一场“去中国化”的尝试

到了1928年,南京国民政府为了标榜“现代化”,竟然试图 废除农历,强行推行阳历。这简直是不可思议!春节、中秋节这些重要的传统节日,被视为落后的象征而遭到打压。政府的初衷或许是希望与国际接轨,但这种生硬的“去中国化”做法,不仅没有取得预期的效果,反而激起了民间的强烈反弹,最终以失败告终。 这无疑提醒我们,现代化进程中,不能割裂历史, 不能抛弃传统,而应在继承与发展中寻求平衡。 强硬的推行,只会适得其反。

反思与展望:在现代化与传统之间寻找平衡

这三次“亡国级”的自救尝试,看似荒诞,却真实地反映了近代中国在探索强国之路上的迷茫与挣扎。 它们共同的教训是:任何改革都必须立足于国情,尊重历史,尊重民意,切忌盲目跟风,更不能急功近利,走极端路线。 现代化是一个循序渐进的过程,需要在传承优秀传统文化的基础上,大胆创新,稳步推进。 只有如此,才能实现真正的民族复兴。

那么,你认为近代中国的这些“救国”尝试,是否真的走错了方向?欢迎在评论区留下你的观点,我们一起探讨!