在陕西,提到秦腔,许多人都会露出一脸的自豪与骄傲。

无论是在热闹的集市,还是在茶馆的小舞台上,秦腔那高亢激越的声音总是能够引起听众的共鸣。

但你知道吗?

这项有着悠久历史的艺术形式,其背后是无数戏曲演员的默默努力和创新探索。

而在陕西省戏曲研究院,有两位被誉为戏曲界的“金童玉女”,他们不仅都是梅花奖得主,还有着各自独特的奋斗故事。

任小蕾:从家学渊源到梅花奖

任小蕾的戏曲之路,几乎是从她出生的那一刻起就被注定了。

生于陕西宝鸡的她,父母都是小有名气的秦腔演员。

在这样的家庭环境中,耳濡目染,她对秦腔的爱早已深深扎根心底。

7岁时,她在戏剧《祝福》中饰演阿毛,这个小角色让她在秦腔表演的舞台上崭露头角。

彼时的小蕾,不但有天赋,更愿意勤学苦练。

从小戏台一路走来,任小蕾在陕西省戏曲研究院接受了长达6年的系统学习。

在名家李瑞芳和母亲崔惠芳的指导下,她的技艺、唱腔、表演逐渐成熟。

16岁那年,她参演的戏曲电影《千古一帝》让她一鸣惊人,外形亮丽、扮相俊美的她成为了大家熟知的戏曲明星。

17岁那年,任小蕾正式进入陕西省戏曲研究院工作。

她不挑角色大小,不计较有无唱词。

一步一个脚印,任小蕾的戏路越来越宽,逐渐成为了剧团的顶梁柱。

2007年,她凭借《雀台歌女》的出色表演获得了第23届戏剧梅花奖,至此确立了她在秦腔界的地位。

李小青的成长经历则充满了更多的坎坷和努力。

他1974年出生在陕西临潼,12岁那年进入一所艺术学校,从此踏上了艰辛的戏曲学习之路。

与师长、同学的朝夕相处中,他勤学苦练,舞台上的每一份掌声和喝彩,都是他无数个日夜不懈努力的回报。

22岁时,李小青进入陕北延长县剧团,那一年他几乎天天在乡村演出。

与百姓同吃同住的生活,不仅磨炼了他的演技,也让他对秦腔有了更深的理解和热爱。

27岁时,他进入陕西省戏曲研究院青年团工作,怀着对秦腔艺术的敬畏和热爱,他在多位艺术家的指导下逐渐练就了一身过硬的功夫。

2014年,拜著名秦腔表演艺术家李东桥为师后,在师父的指点和支持下,他的技艺不断精进,演出愈发出色。

2019年,凭借秦腔《马前泼水》的精彩表演,他赢得了第29届戏剧梅花奖,这是对他多年努力的最大肯定。

双梅花奖得主的合作与默契任小蕾和李小青虽各有各的成就,但令人津津乐道的还是他们的合作。

有时候,戏台上的默契不仅是天生的,更是多年合作打磨出来的。

他们合演的戏曲《十二把镰刀》《梁秋燕》《四郎探母》《坐宫》等无不获得观众的热烈欢迎。

两人不仅戏路宽广,还能互相配合,演出时一种无比和谐的气氛油然而生。

这对默契搭档,平日在台下更是互相激励、切磋演技。

戏曲艺术要求演员的全身心投入,每一出戏都是对体力、情感和技艺的综合考验。

任小蕾的细腻和柔美,李小青的准确和稳健,他们相互补充,共同诠释着秦腔的独特魅力。

创新与传承:秦腔艺术的新时代

秦腔作为陕西的重要文化遗产,如何在传承的基础上不断创新,是每一位秦腔演员都在思考的问题。

任小蕾和李小青,作为这一领域的佼佼者,不仅继承了前辈们的技艺,还勇于在舞台上进行创新尝试。

例如,任小蕾在表演中加入现代的艺术元素,使传统戏曲焕发出新的活力。

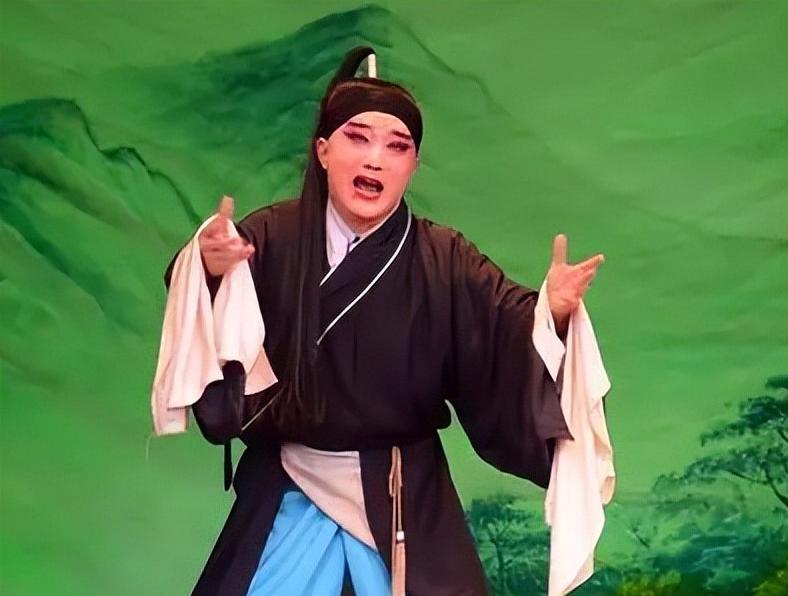

而李小青则在角色扮演上不断挑战自我,从《王宝钏》《赵五娘》到现代戏《路遥的世界》《生命的绿洲》,他的演技跨越了古今。

这些创新尝试,不仅丰富了戏曲作品形式,也为观众带来了耳目一新的体验。

在这快节奏的现代社会,像任小蕾和李小青这样全心投入传统艺术的人并不多见。

他们用自己的努力和热爱,一次次让我们领略到秦腔的无限魅力。

无论是传统的传承,还是创新的尝试,这对梅花奖得主都在向我们展示:艺术不止于技艺的传递,更是情感的流露和文化的延续。

愿秦腔这门古老的艺术,在新的时代里绽放出更加璀璨的光芒。

而那些站在台前幕后的戏曲人,也将在时代的舞台上,继续书写属于自己的华丽篇章。

感恩他们的付出,也希望更多人能关注和支持这项珍贵的文化遗产。