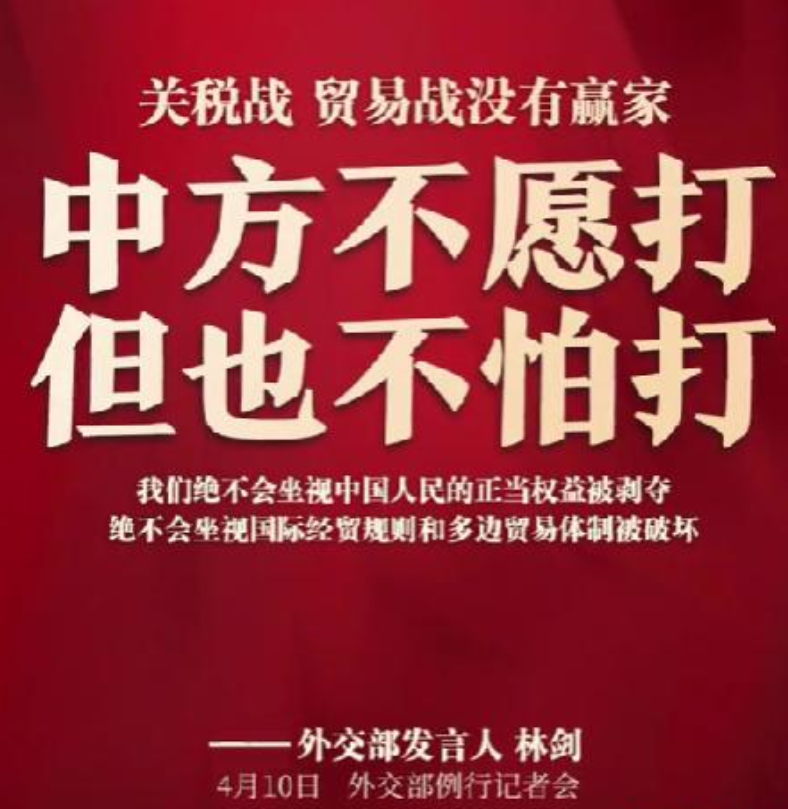

特朗普政府对华加征125%关税,中国毫不退缩,强势反击相同力度。美方本期待中国屈服,却引发全球舆论转向。

从社交媒体到主流媒体,世界各地民众纷纷为中国点赞,马来西亚、英国等国公开赞誉中国抵抗美国单边霸凌的勇气。

这场关税角力背后隐藏着怎样的力量博弈?中国的坚定立场为何能赢得全球人心?

当特朗普向中国挥出125%关税的"大棒",全球市场一片惊愕,许多人本能地以为这回中国要低头了。然而,出乎华尔街精英们意料的是,中国不仅没有低头,反而以迅雷不及掩耳之势打出了同等力度的反击牌。这一幕,就像是一个站在拳台上本想霸凌弱者的拳手,猝不及防地收获了对手一记实打实的回击。

中国的回击不是盲目反应,而是精准制导的反击体系。稀土出口管制如同一把锋利手术刀,直指美国高科技产业的软肋。要知道,从智能手机到F-35战机,没有稀土元素就像汽车没了轮子。据国际矿业数据显示,中国控制着全球87%的稀土加工能力,这一数字让华盛顿决策者冷汗直冒。

与此同时,针对美国农业带的大豆进口限制,无异于捏住了特朗普票仓的命门。爱荷华、伊利诺伊等州的农民眼看着自家粮仓越堆越满,却无处可销。根据美国农业部最新数据,自贸易战升级以来,美国大豆库存已经暴增至历史新高。这些数字背后,是特朗普铁杆支持者们越来越焦虑不安的面孔。

更令华盛顿始料未及的是,中国的强硬立场在全球范围内引发了一场空前的支持浪潮。推特、脸书等平台上,"支持中国"的话题标签阅读量突破20亿,远超往常任何与中国相关的话题。BBC、CNN等西方主流媒体评论区罕见地出现了大量支持中国的留言,一位美国网友的评论获得了超过50万点赞:"你可以选择躲在角落沉默,但别嘲笑那些比你勇敢的人,因为他们争取的光明最终会照到你身上。"

这种全球范围内民众对中国的支持,如同一股暖流,渐渐从网络空间延伸到现实政治领域。人们开始好奇:为何昔日对中国冷眼相待的国际舆论,如今却一边倒地转向支持?这背后,不仅是对美国单边主义的反感,更是一种对站出来说"不"的勇气的普遍尊重。当民众的呼声日益高涨,各国政府也不得不重新考量自己的立场。毕竟,长久以来被美国掌控的国际秩序,似乎正在迎来一个不可逆转的转折点。

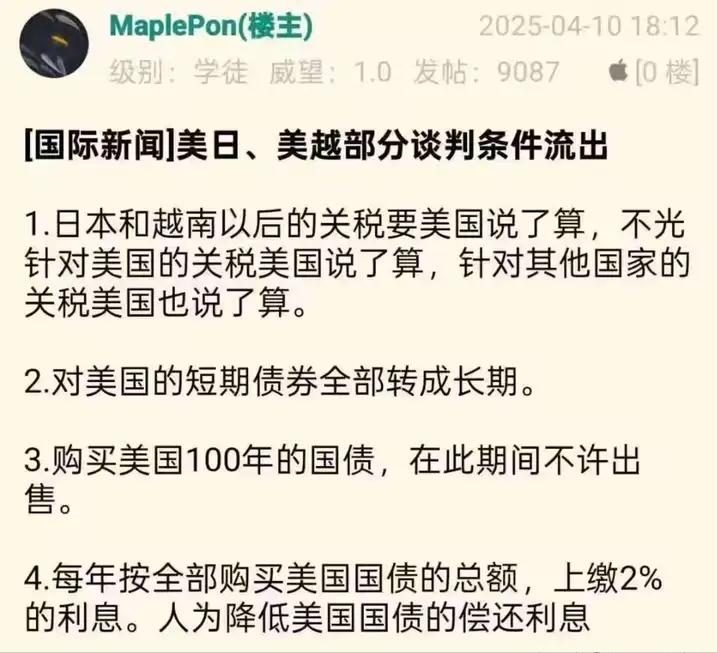

世界回响这股支持中国的暖流很快从网络世界漫向政治舞台。当中国坚定不移地展现"寸土不让"的决心时,那些曾对美国唯唯诺诺的国家仿佛突然看到了另一种可能。要知道,在此之前,特朗普面对欧盟、日本等盟友时,展现的可是"大爷脾气"——他曾毫不掩饰地在社交媒体宣称:"七十五个国家都在亲我的屁股,迫切想达成协议。"这种赤裸裸的蔑视,让许多国家领导人尴尬不已。

然而,中国的坚定立场像是打开了潘多拉魔盒,各国内心深处对美国霸权的不满纷纷溢出。加拿大首先行动起来,宣布对美国钢铝产品加征25%关税,这对于一向被视为"美国后院"的北方邻居来说,简直是破天荒的勇气。紧随其后,欧盟不顾特朗普的威胁,启动了3500亿美元规模的反制措施,包括对美国汽车、农产品和科技产品加征关税。

更令华盛顿坐立不安的是,俄罗斯、沙特等国开始大幅抛售美国国债。据美国财政部数据显示,仅2025年第一季度,外国持有的美债就减少了破纪录的1870亿美元。这些动作如同一场没有硝烟的金融反击战,打在了美元霸权最脆弱的神经上。

国际货币基金组织最新报告指出,区域贸易协定中使用本币结算的比例已从18%攀升至26%,预计五年内将达到30%,这对长期主导全球贸易的美元是一个不祥信号。更深层次的变化是,国际经济秩序正从"美国为中心"的辐射型结构,向多极网络模式转变。墨西哥经济学家卡洛斯在国际经济论坛上一针见血地指出:"单一货币霸权的时代正在结束,就像恐龙看着小行星越来越近一样。"

面对这场前所未有的全球反抗,华盛顿决策者震惊地发现:针对中国的关税战,竟变成了打开全球反美情绪的"潘多拉魔盒"。人们不禁要问:是什么给了中国如此坚定不移的底气和勇气?又是什么让这个东方大国在全球舞台上展现出如此强大的凝聚力?这一切,都要从中华文明的深厚底蕴和当代中国的强大实力说起。

崛起底气

中国这份坚定与自信,并非凭空而来。当美国频频挥舞关税大棒时,中国商务部发言人的回应干脆利落:"谈,大门敞开!打,中方也将奉陪到底!"这简短有力的表态像一把出鞘的利剑,切开了西方媒体长期编织的"中国会屈服"的迷雾。如此底气,源自何处?

首先是官方定力。72年前,毛泽东就曾一针见血地指出:"美国就是纸老虎,看起来很可怕,实际上并不那么可怕。"从朝鲜战场到今日贸易战场,中国对美国的战略认知有着惊人的连贯性。这种源自革命年代的战略智慧,如同一部内置的"国家GPS",确保中国在国际风云变幻中始终不迷失方向。

更为关键的是中国已构筑起坚不可摧的经济护城河。从2020年开始实施的"内循环为主、双循环相互促进"战略,已为中国经济打造了强大免疫系统。据经济学人智库数据,中国内需消费占GDP比重已从2018年的54%攀升至2025年的68%,这意味着即使外部市场完全关闭,中国经济依然能保持稳健运转。

在科技自立方面,中国更是取得了突飞猛进的成就。2024年,中国在14纳米以下芯片领域实现了自给自足,华为麒麟系列芯片的强势回归更是让世界惊叹不已。一位美国科技分析师无奈地表示:"在高科技脱钩的威胁下,中国不仅没有倒下,反而加速了科技自主创新的步伐。"

与此同时,中国的产业链优势形成了任何国家都难以撼动的竞争力。即使想要将产业转移到越南、墨西哥等地,企业们很快就发现:离开了中国高效的供应链网络和基础设施体系,生产成本反而上升15%至30%。正如一位欧洲企业家所言:"脱离中国,就像试图把一棵参天大树连根拔起再移植——几乎不可能成功。"

这些底气的背后,是中华文明五千年来形成的历史智慧和文化自信。从古丝绸之路到现代"一带一路",从"师夷长技以制夷"到自主创新,中国人对历史经验的总结和运用,构成了今日中国坚定立场的思想根基。回顾历史长河,我们不难发现:今天的底气,实则源于昨日伤痛后的奋起直追。

历史镜鉴

这种从历史伤痛中汲取力量的民族记忆,与西方世界对中国态度的历史变迁形成了鲜明对照。回望百年前,西方列强眼中的中国是"东亚病夫",是任人宰割的肥美猎物。当英法联军火烧圆明园,八国联军洗劫紫禁城时,他们骨子里流露的是赤裸裸的轻蔑与傲慢。正如一位英国外交官当年写道:"中国人注定是要被统治的民族。"

这种歧视心态并非一朝消失。即使在近几十年,西方主流社会对中国的认知依然停留在"廉价劳动力"和"山寨王国"的刻板印象中。美国前总统奥巴马曾不无讽刺地问道:"中国人什么时候能创造而不只是复制?"而今天,当中国高铁飞驰万里,北斗导航覆盖全球,微信支付让西方游客惊叹不已时,那些曾经的质疑不过是历史的幽默注脚。

贸易战的爆发,表面上看是美国对贸易逆差的不满,实质却是世界格局的深刻变迁。特朗普政府试图通过贸易战迫使中国让步,骨子里仍是那种认为"中国会屈服"的傲慢思维。这种思维的根源,是无法接受一个非西方文明国家崛起为全球性大国的心理失衡。

历史留给我们最宝贵的教训是:软弱只会招来更多欺凌。清政府在鸦片战争后的连连退让,换来的不是西方的尊重,而是更加肆无忌惮的索取。一部中国近代史,就是一部在屈辱中觉醒、在抗争中崛起的历史。从甲午战败到今天成为世界第二大经济体,从"师夷长技以制夷"到自主创新引领潮流,中华民族完成了一次又一次的凤凰涅槃。

这场关税对抗,已远远超出了经贸范畴,它是两种文明模式、两种发展道路的价值博弈。当西方依然沉浸在"历史终结论"的迷梦中时,中国已经以自己的方式证明:人类文明发展道路从来不是单行线,每个民族都有选择适合自己道路的神圣权利。正是这种文明自觉与自信,让中国在全球舞台上赢得了越来越多国家的尊重与认同。

结语中国以实际行动证明,面对霸凌,唯有坚定立场才能赢得尊重;面对挑战,唯有团结一心才能迎来转机。从历史的耻辱到今日的自信,中华民族走过的每一步都凝聚着智慧与坚韧。

贸易战终将落幕,但国际关系正在重塑。在这个没有赢家的博弈中,究竟是霸权思维引领未来,还是互利共赢开创新局?这场持久战,不只考验国家实力,更检验人心向背。