寒假是很多人盼望已久的时光,尤其对于在外读书的学生来说,回家意味着见到久别的家人,尝到妈妈做的饭,可有时候,回家的感觉却并不都是温馨和美好。

最近在社交平台上,有一个姑娘分享的帖子就引发了许多讨论。

她写道:“寒假回家住的特别憋屈。

”短短一句话,承载了她复杂的情感和无奈。

帖子里附带的图片让人印象深刻。

老式窗户上贴着塑料袋,自行车、旧电风扇和各种农具凌乱地堆满房间,甚至连床铺周围都显得狭窄局促。

姑娘说,每当夜晚躺下,外面路过人群的脚步声都能轻易穿透房子的薄墙,让她睡不安生。

而洗澡更是个大难题,她得去村里的公共澡堂,每次还得小心脚下爬动的小虫子。

这一切让她感到身心俱疲。

她不由得想问,为什么父母可以守着这样的老屋不挪窝?

为什么就不能改变一下生活环境?

憋屈的寒假生活:从“塑料袋糊窗”到“公厕洗澡”

这位姑娘的感受其实并不难懂。

在学校宿舍或城市生活的她,已经习惯了相对干净、便利的生活环境,老家的生活显然与她目前的标准相去甚远。

从窗户糊着塑料袋挡风,到屋里到处堆满的旧家具和杂物,这些看似不起眼的小细节都成了她不适应的原因。

特别让她头疼的是,父母似乎并不认为这些乱糟糟的东西是个问题。

她试着收拾,但父母总是很快把东西又摆回原位。

与环境的格格不入,再加上父母一些“固执”的习惯,让这个寒假在她看来成了一种“煎熬”。

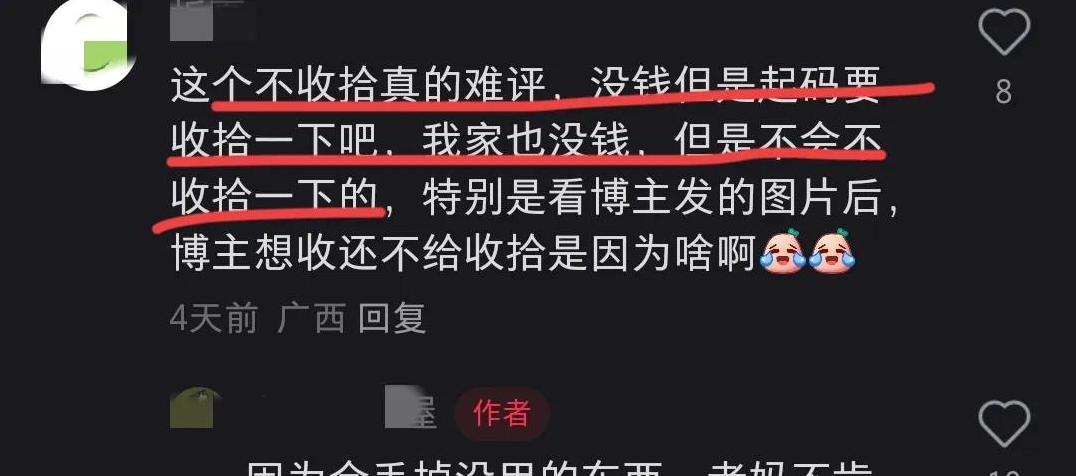

帖子发出后,评论区炸开了锅,很多人表示感同身受——“我家也是,每年回去都要收拾几天!

“老房子环境不好,根本住不住人。

但也有网友提出不同的声音:“那是你父母一辈子待过的地方,怎么能说搬就搬?

她发出的疑问其实代表了许多与原生家庭问题有关的困惑——为什么父母宁可守着一座破旧的老房,明明日子过得辛苦还不愿向外闯?

对于父母这一代人来说,故乡可能是他们的安全感所在。

姑娘提到,父亲解释过,说家里没有儿子,房子修了以后也没人住,还不如省点钱。

除此之外,还有更深层的原因:对父母来说,改变意味着风险。

年纪越大,他们越倾向于维持现状。

或许在父母心里,他们这辈子已经心满意足。

虽然生活方式“原始”,但养育子女、一家人团聚已经是他们的全部意义。

老房子里,那些她看不上的杂物,可能在父母眼中却是不可取代的“宝贝”。

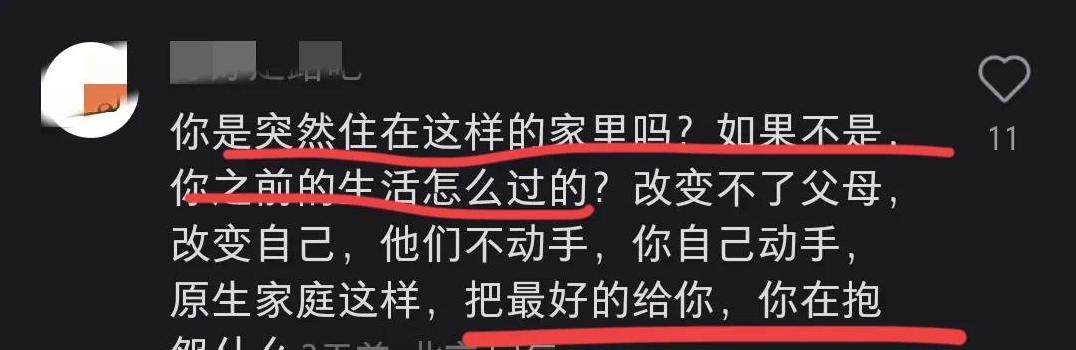

贫穷思维的隐形锁链:想改变的我们和不变的父母但是姑娘的不满,也并非没有道理。

现代社会中,贫困不仅是物质上的匮乏,还可能是一种思维模式的困住。

资源不足,让父母过早习惯于将精力用于短期的目标,而缺乏对未来生活质量的规划。

在这种思维模式下,他们可能不会意识到更方便、更舒适的居住环境,能给全家人带来多少改变。

这种思维的影响不仅存在于父母一代,还可能延续到她身上。

假如她一味对原生家庭充满怨言,却不能找到自己的突破口,她很容易陷入“抱怨型”的生活模式而不自知。

幸好,她已经意识到问题的存在,知道贫穷家庭的出路正是从这种思维中“跳脱”出来。

子女的责任:抱怨之外,寒假回家还能做什么?

或许姑娘已经发现,仅仅抱怨并不能改变生活现状,更不能改变父母的想法。

如果她真正希望有所突破,思考“还能做什么”比直接认输更重要。

对于耐不住老家环境的她来说,找到适合自己的节奏可以是一种平衡的方式。

比如,接受父母的生活习惯,尝试从他们的角度去理解——他们真的需要改变吗?

那是必须的吗?

有时候,适当降低期待可能会让心态更平和。

另一方面,也可以通过行动慢慢影响父母——提出一些更方便改善生活的方案,比如增添小家电或整理思路明确的收纳方法,而不是简单粗暴地全盘否定。

家和人一样,不可能十全十美。

寒假回家的故事,让我们看到的不仅是代际间的差异,更是对“故乡”与“成长”这两个话题的双重审视。

也许我们无法改变原生家庭,但我们可以从应对它的过程中学会改变自己。

愿每一个对故乡感到“憋屈”的人,也能找到心灵的一处出口。

成长是不断修正与包容的过程,而那些能让我们看清生活的种种“对立”,恰好是我们选择走向更好的开始。