在一间灯光昏暗的医院病房里,几位年轻的父母交谈着,他们手里都捧着病历本,眼中满是疲惫和隐隐的愧疚。

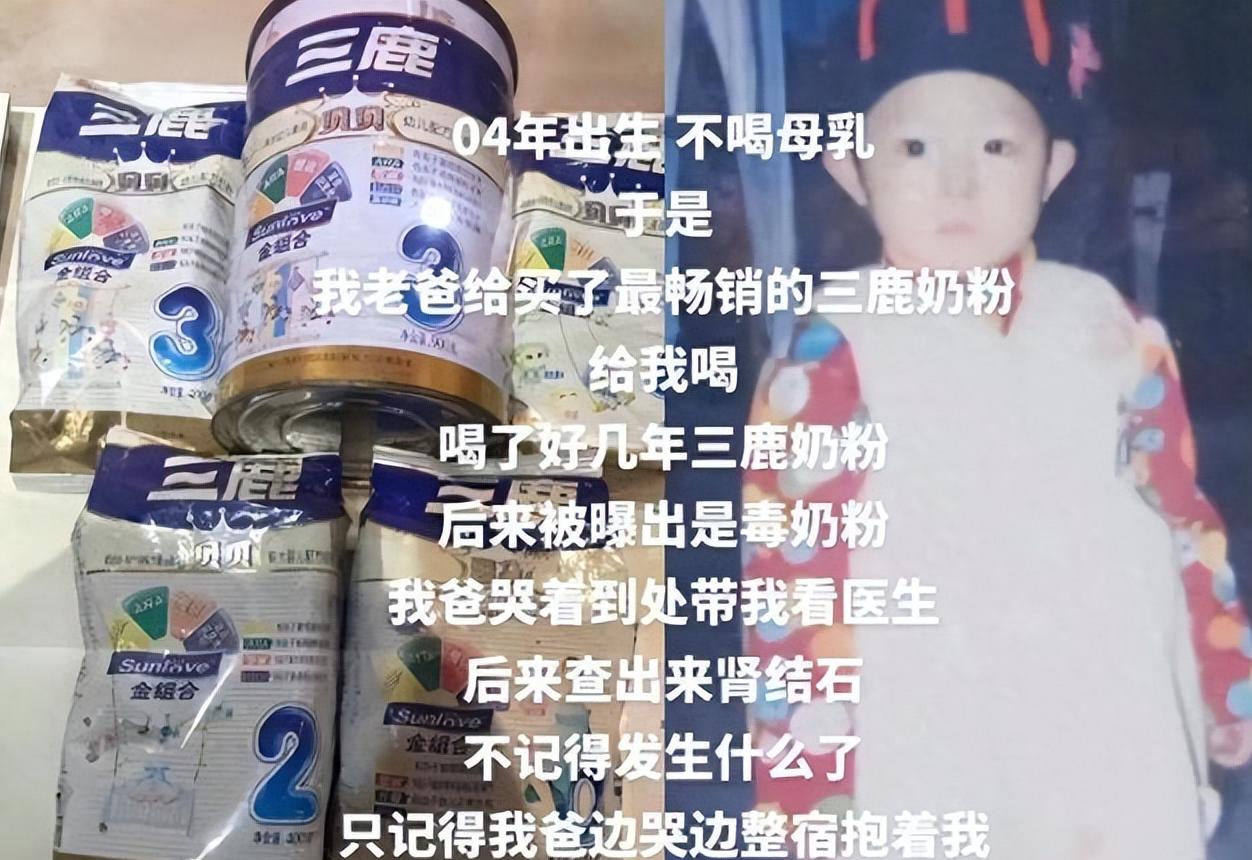

病房里的婴儿们,因为类似的症状——肾结石、尿路梗阻,甚至无法止住的啼哭——被送到了这儿。

他们的共同点只有一个:喝过某大企业生产的奶粉。

在这种情景下,很多人会选择沉默,因为顶着企业的压力不容易,何况,对方还是一家知名的大型企业。

但简光洲没有选择沉默,为了探寻真相,他挺身而出。

从当年的深度报道,到后来的离职,这位记者用自己的方式,给新闻行业和社会留下了意义深远的思考。

这一切要从那篇石破天惊的报道说起。

当时,甘肃的一家医院接连接收了一批患有类似症状的婴儿病例,医生们注意到,这些孩子的家长都不约而同提到了一种奶粉。

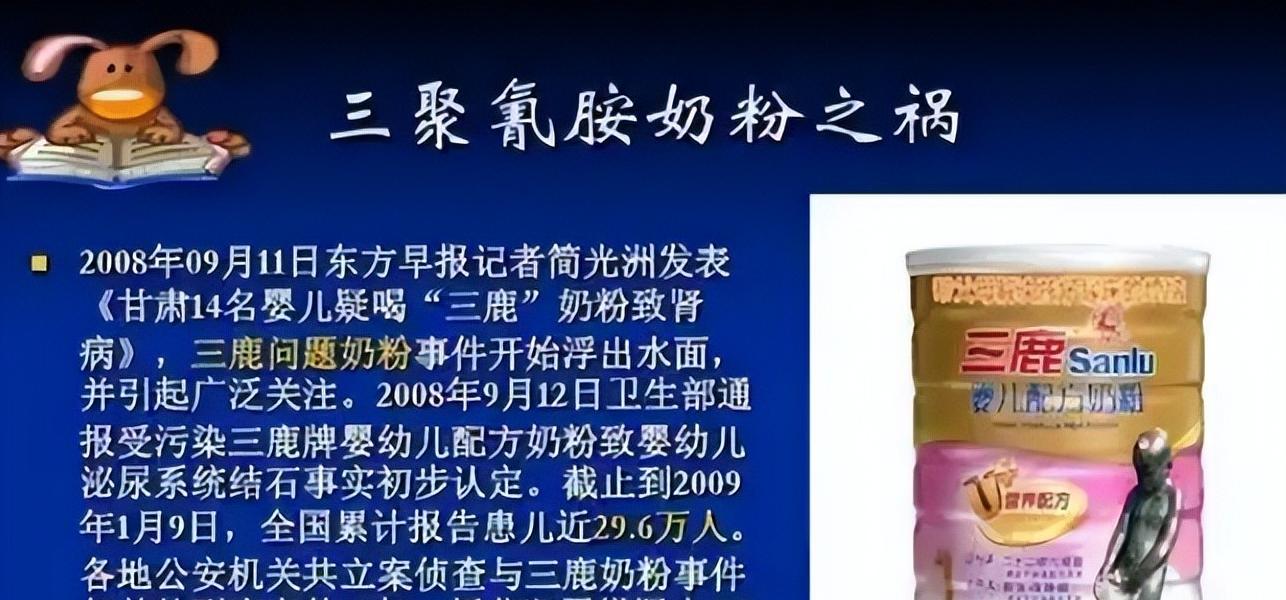

经过初步检测,奶粉中竟然存在一种化工原料——三聚氰胺。

问题曝光后,不只是甘肃,全国多地开始报道类似的病例。

有的孩子因为奶粉出现肾结石等情况不得不做手术,有些更严重的,甚至影响了一生的健康。

而这一切,仅仅是为了让乳制品看起来蛋白质含量更高。

消息传到媒体,《东方早报》的记者简光洲注意到了。

他迅速展开调查,试图追踪事件背后的真相。

在与三鹿集团的对峙中,简光洲和团队顶住了不小的压力。

他们不仅拒绝对方提出的“封口费”,还冒着个人安全风险,将责任人公之于众。

在各方关注下,有关部门迅速展开调查,真相大白,涉事企业相关负责人受到了法律制裁。

事情迅速成为全国瞩目的公共事件,简光洲的名字也因此被更多人记住。

人们为他的勇敢叫好,但关注和压力也像潮水般涌向了他。

不畏威胁与压力:简光洲和团队完成使命的背后故事

简光洲的这场报道背后,并不是只有公众看到的鲜花和掌声。

他自己也承认,那些威胁和赞美有时候就像硬币的两面,交替出现在他的生活里。

在媒体争相报道时,也有批评的声音传来。

有人指责他破坏了国内的行业声誉,甚至有人把奶粉企业信任危机蔓延到整个乳制品行业都归咎于他。

有时候,他会收到一些匿名信,上面写着令人不寒而栗的话,还有很长一段时间,他和身边的人都不得不处于一种紧张的状态中。

即便这样,他依然坚持报道下去。

在爆出三鹿奶粉问题后,他继续关注社会上的其他问题,比如为受虐青少年发声,调查不法机构操控的“戒网瘾中心”。

每一个报道背后,都是无数个日夜的调查研究和整理证据。

简光洲并不觉得自己是在成就什么伟业,他说:“我只是让别人看到了该看到的东西。

”道理简单,但执行起来并不容易。

从记者到创业者:为何“新闻界的良心”选择离职?

如果没有后来简光洲的离职,他也许已经成为了一种职业楷模的象征。

仅仅四年后,他选择离开了工作多年的《东方早报》。

他承认,做出这个决定的确很困难,但也是迫不得已。

原因之一,是社会环境的变化逐渐让他的前景显得有些灰暗。

深度报道需要大量的时间和精力,却并不一定能带来商业上的回报。

在信息快节奏的时代,人们更习惯于阅读“短新闻”或“轻内容”,而他所坚持的调查报道正一步步被边缘化。

在现实困境和心理压力的双重作用下,简光洲选择了另谋出路。

离开媒体的他,并没有彻底脱离新闻事业。

他创立了自己的传媒公司,继续关注食品安全、生态保护等领域的社会议题。

他用另一种身份,继续守护正义。

曾经的记者身份赋予了他独特的眼光,而如今的创业者身份,给了他更大的自主权。

他坚信,只要还有人愿意听,就一定能传递出自己想说的话。

时间的流逝冲淡了很多记忆,但它没能抹去那些愿意坚守的人。

17年过去,曾经在一线奔波的简光洲变得低调许多,但他并没有停止为社会弱势群体发声。

通过公益活动和专业领域的支持,他依然在为孩子们的健康和安全问题贡献自己的力量。

在当年的事件中,有多少家庭因为简光洲而得到了迟来的希望,又有多少人直到今天还能从那段历史中找到坚持对抗不公的动力。

他的离职不是放弃,而是选择了一种更适合自己的方式继续走下去。

如果你问他,以前的经历是否值得,他可能会回答:“对错不重要,重要的是有没有人去做。

”这句话不是豪言壮语,而是一种默默的坚持,给无数人在困境中看到了光。

每一个行业都需要像简光洲这样坚定的人,无论身处什么样的位置,都始终保有对真相的追求和对社会的责任感。

他的故事告诉我们,面对不可忽视的问题时,选择直面而非回避,不只是对别人的尊重,更是对自己的尊重。

那些为了真相、生命和公义而付出的努力,纵然看起来很渺小,但它们的意义总会在某一天,化为无尽的力量,让更多的人看到并相信真正的希望。