当全球化这艘大船开始漏水,半导体行业的巨头们无不咬紧牙关,在加速沉浮的浪潮中寻找有限的生存空间。问题来了:如果前方是美国的政策围剿,身后是中国市场的千亿诱惑,作为跨国企业,你会如何决策?恩智浦(NXP Semiconductors)给出的答案是:绕,能绕就绕。这家实力雄厚的荷兰半导体巨头,原本在中国市场深耕多年,却选择在中美科技博弈愈演愈烈时,转头跑去新加坡建厂,试图“绕开大陆”继续为中国市场供货。这不禁让人想问:是在规避风险,还是在冒更大的险?

从表面看,选择新加坡似乎是个稳妥的策略。毕竟,新加坡的地缘政治“人畜无害”,商业环境全球知名,再加上一帮强大的半导体邻居,处处透露着一副“来我这你就稳了”的安全感。但我们换个角度看问题:一边要打美国的配合牌,还得保住中国大片市场蛋糕,恩智浦这步棋真就走对了吗?也许,答案没那么简单。

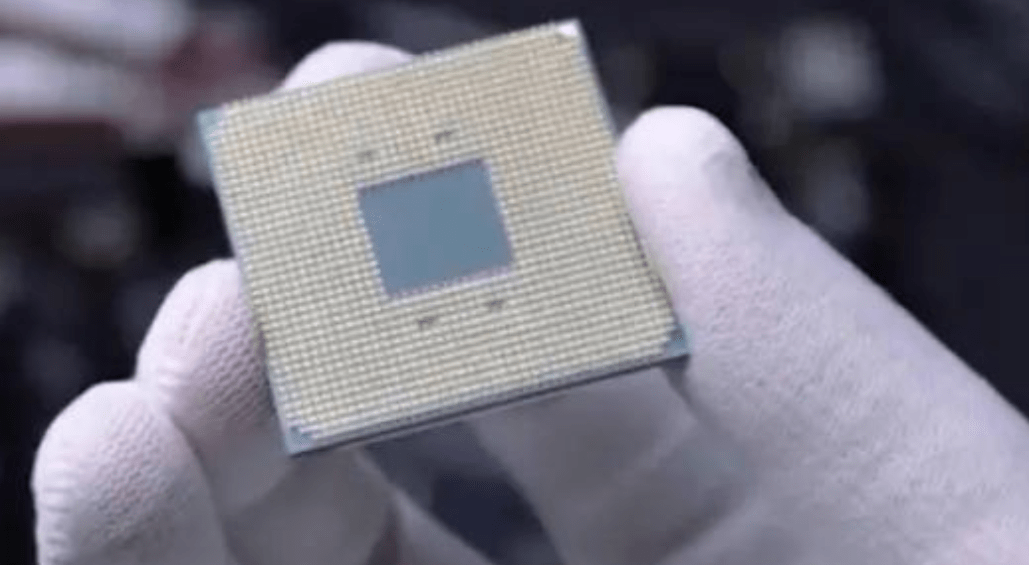

要知道,恩智浦可不是对中国市场不熟的新玩家。早在十几年前,它已经在中国这个全球增长最快的半导体市场落子布局。不仅有封装和测试工厂,还一度在多个生产节点上与中国企业合作,堪称“圈地精英”。这种经营策略的逻辑很清晰:毕竟,中国芯片需求连年攀升,各领域的智能化转型更是让市场容量迅速膨胀。数据显示,恩智浦在中国市场的收入实际上占了公司总营收的三分之一,这个数字摆在那里,没有一个跨国企业会轻易放下。

然而,资本逐利终究比感情深。近两年,中美之间的科技博弈步步升级,美国对芯片领域的管控大刀已经毫不留情地劈向了全球半导体企业。对恩智浦来说,持续深耕中国一方面风险剧增,另一方面政策层面也埋下越来越多的隐患。如果“在这里赚了钱,却在另一边惹了麻烦”,无异于给自己挖坑。所以,恩智浦索性走了一计“绕陆之策”,直接合作台湾的世界先进公司,合资建设新工厂,并把厂址设在新加坡。这决策堪称“保命操作”,但细想之下,或许也埋下了新的不确定张力。

现在的问题是:新加坡真的能成为恩智浦永远的“避风港”吗?说实话,这个小国家的确有它的独特吸引力。看看每一份全球商业环境报告,新加坡的排名几乎都是前三名。它的半导体产业链也很有故事,包括像格芯(GlobalFoundries)、意法半导体(ST)这样的巨头都扎根在那里,形成了很强的产业聚集效应。对于恩智浦而言,新加坡不仅供应链完善,用工环境优秀,甚至还能为它解决技术匹配、人才储备等操作上的细节问题。更何况,从地缘角度来看,新加坡“左右逢源”的中立形象,也确实减轻了某些风险。

但这么多优越条件,并不意味着这条路是百分百的万无一失。过去十几年,新加坡虽然在科技产业上风生水起,但它的整体生产和市场规模与中国相比差距巨大。恩智浦把工厂设在那里,虽能用新加坡作为杠杆在政策上取巧绕道,但成本、物流和生产压力三方面会否因此加大,恐怕也是企业高层反复考量的问题。

这场操作里还有一个重要角色,就是恩智浦的合资伙伴——台湾的世界先进公司。这家公司在晶圆代工领域有资深话语权,是个典型的低调技术强人。而台湾的半导体产业本身,就是恩智浦绕不开的重要资源。台积电、联电这些名字已经成为全球科技巨头们争抢的“香饽饽”,就连美国、日本都曾不止一次表达对台湾半导体的依赖。

因此,恩智浦选择和世界先进合作,也并非偶然。对于一个需要外力支持、同时又得短期转型的企业来说,与台湾半导体企业合作无疑是个聪明的决定。技术稳、合作弹性高,还不用太担心随时掉链子。不过,从长远看,只靠别人刨地也不是长远之计,是否有能力构建自己的“护城河”,还是得看接下来恩智浦的表现。

中国市场的存在,是这一切故事的核心背景。恩智浦之所以设厂绕道,并不是因为不想要中国市场,而是不得不换种方式间接参与。数据显示,中国芯片市场规模在2022年达到了1.5万亿元人民币,其中汽车、智能家居等领域的芯片需求量年增幅超过10%。这不仅是本土企业的机遇,更是跨国企业不惜绕道也要争夺的蛋糕。

但现实情况是,中国近几年也在加速芯片国产化进程,“去外企化”声音逐渐增多。即便外企像恩智浦这样努力绕开政策槛,最终能否扛得住本土厂商追赶,是个悬而未决的问号。未来,这种“偷偷赚钱”的模式是否能平衡各方利益,也许是决定恩智浦成败的关键之一。

归根结底,恩智浦在中美夹缝中绕道建厂,是所有企业“走钢丝”求生的典型缩影。绕是绕了,但绕得多了也会绕晕,最终结果如何,还得看他们是否能继续保持平衡。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。