66年,刘伯承搬到京郊,左眼几乎不能视物,陈毅探望说:瞎了倒好

1966年的一个午后,西山脚下传来阵阵喧嚣。刘伯承坐在书房里,手中握着一个老旧的放大镜,正吃力地辨认着《参考消息》上的文字。突然,一个熟悉的大嗓门在门外响起:"刘伯承你好啊!"

这位来访者正是与刘伯承相识近40年的老战友陈毅。当刘伯承感叹自己左眼也快要看不见时,陈毅却出人意料地说:"瞎了倒好,常言道,眼不见心不烦嘛!"

这句看似玩笑的话语背后,究竟隐藏着怎样的故事?为何堂堂元帅会在这个特殊的年份搬到偏僻的西山?又为何这位战功赫赫的将领会在晚年遭遇如此不幸的命运?

从军路上的代价(1916-1949)

世人皆知刘伯承是我军的开国元帅,却不知这位指挥千军万马的统帅,竟然只能靠一只眼睛观察战场。

1916年冬,四川丰都县城外的枪炮声格外密集。24岁的刘伯承正带领部队攻打这座城池。就在攻城最激烈的时刻,一颗子弹从城墙上飞来,击中了刘伯承的右眼。

当时战事紧急,刘伯承来不及寻医问药,只能用一块布简单包扎。等到战事结束,他的右眼已经彻底失明。从此,这位年轻的指挥官就只能靠左眼来观察这个世界了。

谁也没想到,这次受伤竟成了刘伯承一生的转折点。1929年,刘伯承在四川带兵打仗时,遇到了一位老中医。这位老中医看到他的右眼伤势,连连摇头说:"这伤要是及时治疗,兴许还能保住一些视力,如今是无力回天了。"

老中医的话让刘伯承更加珍惜仅剩的左眼。每次行军打仗,他都会随身带着一个小药箱,里面装着眼药水和纱布,以防左眼出现不适。

1934年,红军长征开始后,刘伯承带领部队翻越雪山、穿过草地。在极其恶劣的环境下,他的左眼经常发炎,但他从不因此耽误军务。战士们常常看到,他一边揉着疼痛的左眼,一边在地图上计算行军路线。

抗日战争爆发后,刘伯承担任了129师师长。有一次,他带队在太行山区与日军遭遇,敌人的炮火将战壕炸得尘土飞扬。尘土迷了他的左眼,但他仍坚持在前线指挥。等战斗结束,随军医生发现他的左眼已经红肿得睁不开了。

解放战争期间,刘伯承指挥了著名的淮海战役。为了能更清楚地观察沙盘,他总是俯下身子,用仅剩的左眼仔细研究地形。有一次,一位参谋不小心碰倒了煤油灯,刘伯承立即转身护住了左眼,参谋们看在眼里,都感动得说不出话来。

1948年11月,淮海战役打响。刘伯承坐镇指挥所,靠着一只左眼观察着战场态势。寒冬的夜晚,他经常工作到深夜,左眼熬得通红。但每当有人劝他休息时,他总是说:"这点苦算什么?咱们的战士在前线吃的苦才大呢!"

就这样,刘伯承凭着一只眼睛,带领部队取得了一个又一个胜利。然而,这些年的操劳,也让他的左眼视力逐渐减退。到了建国前夕,他的左眼已经开始出现青光眼的症状,但他从未向任何人提起过这个困扰。

建国后的重任(1949-1964)

新中国成立后,许多人以为这位战功赫赫的元帅会选择休养,殊不知刘伯承却担起了更重的担子。

1950年初,一场关于国防建设的重要会议在中南海召开。会议开始前,周恩来特意把座位安排在靠近刘伯承的地方,好让他用仅剩的左眼看得更清楚些。这一天的会议上,刘伯承提出了一个令人耳目一新的观点:"我军要由单一陆军发展为诸军兵种配合的现代化军队。"

一个月后,中央军委战略小组成立,刘伯承被任命为组长。从此,每个清晨,他都会早早来到办公室,先用放大镜仔细阅读各类军事报告,再召集各军种负责人开会讨论。

1952年的一天,刘伯承正在办公室研究军事文件,秘书突然来报:"首长,南京军区发来急电,说海军在长江口遇到了不明舰艇。"刘伯承立即拿起电报,凑近了仔细阅读,随后迅速拿起电话,指示:"立即派出侦察机,摸清这些舰艇的来历和意图。"

这一年,刘伯承还多次参与空军建设的决策工作。有一次,空军司令员刘亚楼来汇报工作,发现刘伯承的办公桌上摆着一沓厚厚的航空工业报告。刘亚楼感叹道:"元帅您这么仔细研究这些技术资料,眼睛会吃不消的。"刘伯承却说:"现代战争,制空权至关重要,这些东西必须搞懂。"

1955年,刘伯承收到了一份特殊的报告。报告中提到,我国第一颗原子弹研制工作即将启动。为了更好地了解这项工作,刘伯承专门请来了几位核物理专家,向他们详细询问了核武器的原理和发展趋势。

1957年春天,一场关于军队现代化建设的重要会议在北京召开。会上,刘伯承提出了"以机械化为基础,以原子化为重点,以电子化为突破口"的军队建设方针。这个方针后来成为了指导军队建设的重要依据。

1960年,刘伯承的左眼已经开始出现严重的疲劳症状,但他仍然坚持工作。这一年,他主持制定了一份关于军队训练改革的重要文件。为了确保每个细节都准确无误,他反复修改了十多遍,常常工作到深夜。

到了1963年,刘伯承虽然眼疾日益严重,但依然坚持关注着军队建设的每个环节。这一年夏天,他专门到东北视察了几个军工厂,实地了解武器装备的研制情况。工厂的技术人员都惊讶地发现,这位老元帅对最新的军事技术竟然如此熟悉。

就这样,刘伯承一边与病魔抗争,一边为国防建设操劳。他的办公桌上,始终放着那个用了多年的老旧放大镜,见证着这位老将军为国防现代化付出的心血。

最后的巡防(1964-1965)

谁能想到,这位年近古稀的元帅,在左眼已显疲态的情况下,还要踏上最后一次边防巡视的征程。

1964年7月的一个清晨,刘伯承登上了开往东北的专列。车厢里的医生提醒他:"元帅,您的眼睛需要多休息。"刘伯承却说:"国防大事要紧。"

列车第一站到达沈阳。刘伯承刚下火车,就直接去了沈阳军区司令部。会议室里,一份份军事部署图摆在桌上,刘伯承不得不将脸贴近地图,才能看清边防布防的细节。

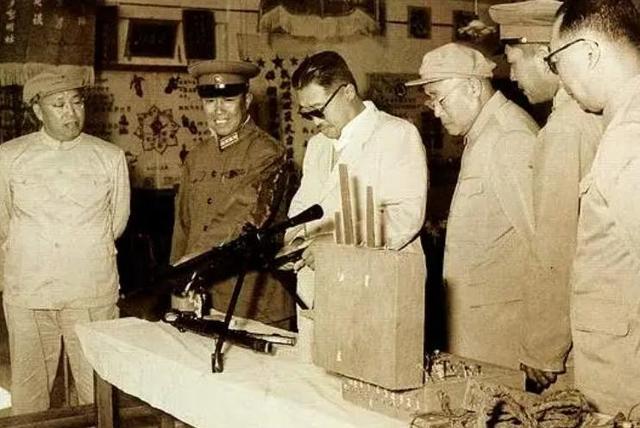

从沈阳到延边,再到牡丹江,一路奔波。每到一处,刘伯承都要详细了解边防建设情况。在牡丹江军工厂,工人们正在调试新式武器。刘伯承凑近了看,还亲自操作了设备,向技术人员询问了许多专业问题。

7月中旬,刘伯承来到镜泊湖。当地同志特意安排了一艘小船,带他巡视湖区防务。船在湖面上缓缓行进,刘伯承站在船头,用他那只勉强还能视物的左眼,仔细观察着湖岸的地形地貌。

就在这时,意外发生了。湖面上起了大风,波浪不断拍打着船身。刘伯承站在船头,突然感到一阵天旋地转。随行人员赶紧搀扶住他,却发现他的左眼已经红得厉害。

但刘伯承并没有因此停下脚步。接下来的日子里,他又马不停蹄地赶往哈尔滨。在军区指挥所,他连续听取了三天工作汇报。参加会议的同志们都看到,每当需要查看文件时,刘伯承都要用放大镜反复观看好几遍。

7月下旬,刘伯承又前往海拉尔,实地考察中苏边境的防务部署。当时正值盛夏,烈日当空。医生劝他在房间里休息,他却说:"现在是最好的观察时机,天气好,视野清晰。"

就这样,刘伯承带病坚持完成了整个东北边防的巡视任务。然而,这次巡防的代价太大了。回到北京后,他的左眼已经疼痛难忍,眼压飙升到70多度。

医院立即为刘伯承安排了治疗。主治医生检查后说:"元帅,您这是青光眼急性发作,必须立即住院。"面对这个诊断,刘伯承只是轻轻点了点头。

就这样,这位为国防呕心沥血的元帅,完成了他最后一次边防巡视。这次巡视,不仅让他的左眼受到了严重损害,也成为了他军旅生涯中最后一次实地考察。从此以后,他再也无法亲临前线,指导军队建设了。

西山岁月(1966-1967)

1966年初夏,北京城内已是风声鹤唳。一天清晨,几辆军用吉普车悄然驶出城区,向着西山方向驶去。车上坐着的,正是已经几乎失明的刘伯承元帅。

这座位于西山脚下的院子并不大,但胜在僻静。刘伯承刚刚安顿下来没多久,叶剑英和聂荣臻也相继搬到了西山。三位元帅的住处相距不远,常常聚在一起谈天说地。

一天傍晚,叶剑英来访,见到刘伯承正在院子里晒太阳。"老刘,今天感觉怎么样?"叶剑英问道。刘伯承摆摆手说:"眼睛看不见了,但耳朵还好使,刚才还听见山下又有宣传车经过。"

没过多久,徐向前也搬到了西山。这位戎马一生的将领,专门挑选了一处靠近刘伯承住处的院子。就这样,西山成了几位元帅的避风港。

一个雨天的下午,陈毅突然来访。他刚进院子就大声说:"刘伯承,我给你带了几本《参考消息》来。"刘伯承笑着说:"现在看不清了,你念给我听吧。"

就在这天,萧华和刘志坚也来了。几位将领齐聚一堂,谈起了部队的情况。刘伯承问道:"现在军区怎么样?"萧华回答:"还好,部队基本稳定。"

这样的聚会经常在西山举行。有时是在刘伯承家,有时是在叶剑英家,有时是在聂荣臻家。每次聚会,几位元帅都会详细讨论如何确保军队的稳定。

一次,聂荣臻提出:"要坚持党对军队的绝对领导。"叶剑英接着说:"军队要保持高度的革命性、战斗性。"刘伯承虽然看不见,但始终认真倾听,不时点头表示赞同。

这些秘密的会谈,为稳定军心起到了重要作用。每当有重要情况,几位元帅就会立即聚在一起商议对策。他们虽然远离权力中心,但始终关心着国家大事。

有一天深夜,徐向前专程来找刘伯承。"老刘,我刚从城里回来,"徐向前说,"情况不太好。"刘伯承立即问道:"具体怎么回事?"两人谈了很久,直到东方泛白。

西山的日子虽然平静,但几位元帅的心始终系着军队。他们经常通过各种渠道了解部队情况,并想方设法传达自己的意见。

就这样,西山成了几位老帅的临时指挥所。他们虽然身处逆境,但依然为稳定军队作出了重要贡献。这段不为人知的岁月,见证了几位元帅对军队的深厚感情。

双目失明的悲剧(1967-1986)

1967年的春天,刘伯承的病情每况愈下。为了寻求更好的治疗条件,他不得不离开了西山的住所,开始了漫长的求医之路。

一天,刘伯承来到济南军区医院。主治医生对他说:"元帅,您的左眼已经完全无法进行手术了。"刘伯承只是轻轻点了点头,说:"那就继续用药物治疗吧。"

从济南到南京,再到上海,刘伯承辗转多地求医。每到一处,当地的医生都会用最好的医疗条件为他治疗。然而,年事已高的他,左眼的视力却在不断衰退。

1972年春天,一个噩耗传来,陈毅元帅在北京去世了。当时刘伯承正在上海治疗,听到这个消息后,他立即要求回北京。医生劝他说:"您的眼睛正在治疗中。"刘伯承却坚持道:"老战友最后一面,我必须去送送他。"

在陈毅的追悼会上,已经完全失明的刘伯承被人搀扶着来到灵堂。他颤抖着伸出双手,摸索着找到陈毅的遗体。"老陈啊,"刘伯承说,"你走得太早了。"

这一年,刘伯承的身体状况急剧恶化。除了双目失明,他的腿伤也开始复发。这些都是战争年代留下的伤痕,在晚年集中爆发了。

医生们为刘伯承制定了详细的治疗方案。每天清晨,护士要给他测量血压;中午要进行针灸治疗;晚上还要服用中药。就这样,一天天,一年年,医护人员始终如一地照顾着这位老元帅。

到了1980年,刘伯承已经完全卧床。但他仍然关心着国家大事,常常让人给他读报纸。有一次,当听到邓小平复出的消息时,他用微弱的声音说:"这是好事。"

1982年,一位老战友来医院探望。看到刘伯承的状况,这位老战友握着他的手说:"老刘,你为党和国家付出太多了。"刘伯承虽然说不出话,但紧紧握住了老战友的手。

就这样,刘伯承在病床上又度过了几年。医护人员精心照料,使他的生命得以延续。这期间,很多老战友、老部下都来看望过他,但他已经无法与他们交谈。

1986年10月,刘伯承走完了他94年的人生历程。追悼会上,邓小平亲自为这位老战友撰写了悼文。文中说道:"伯承同志为中国革命战争的胜利,立下了不可磨灭的功勋。"