京剧大师马连良:两婚共育11个子女,他去世只有两个弟子敢送葬在如今鱼龙混杂的内娱,“德艺双馨”这个词仿佛是高悬的明灯,照亮着演员们前行的道路。而当我们回溯历史,探寻这一词汇的最佳代言人时,马连良先生的身影便赫然屹立在我们眼前。马连良的艺术境界他曾强调,演员不仅要有扎实的艺术功底,更要有良好的道德品行。

这一主张,在当时无疑是振聋发聩的。即使在如今这个娱乐产业蓬勃发展的时代,依然具有深刻的现实意义。马连良的两婚共育11个子女,虽然家庭生活复杂,但他始终尽到了自己作为父亲的责任。

然而,在他去世的时候,却仅有两位门徒敢为他送行。是什么原因导致了这样的结果?是时代的无奈,还是人性的冷漠?

早期生活与艺术启蒙1901年,马连良出生于北京,这座充满历史韵味和文化底蕴的古都,为他的京剧之路奠定了深厚的基础。他的父亲马西园是个不折不扣的戏迷,对京剧的热爱映照在生活的每一个角落,他经常带着儿子穿梭于各个戏园子。而他的三叔马昆山,更是一位京剧演员,在这样的家庭环境熏陶下,马连良早早地在心中种下了京剧的梦想。

在三叔的建议下,他被家人送进了喜连成科班,正式开启了他的京剧学艺生涯。在科班里,从武生到老生,每一个行当都留下了他刻苦钻研的身影。他的天赋异禀在这个时候开始逐渐显现。

学东西的速度快得让人惊叹,仿佛京剧的每一个技巧、每一段唱腔都能被他轻松地吸收。没多久,他就凭借着自己的才华,赢得了“京剧神童”的美誉,成为了科班里最有潜力的新角儿。然而,在学习京剧的过程中,马连良遇到了一个巨大的难题——口齿不清。

这也让他在念白时总是容易吞字。这让老师对他的未来产生了怀疑,甚至有老师直言:“你不是学戏的料,回家去吧!”但是,马连良并没有被这个困难打倒。

他每天都会拿着一个瓷罐,对着瓷罐口大声地喊嗓子。因为这样可以让他更清晰地听到自己的声音,从而更好地调整发音和咬字。那单调而又枯燥的声音,在寂静的清晨或黄昏中回荡,仿佛是他与命运抗争的呐喊。

除了在发音上刻苦训练,马连良在表演上也丝毫不敢懈怠。初试锋芒1910年,京剧界的三位泰斗联袂演出《朱砂痣》,但是需要一个娃娃生作为配合。大家都知道,这是一个难得的机会,如果能被选中与这三位大师同台演出,那将是无比荣耀的事情。

而马连良,凭借着自己在科班里的出色表现,幸运地被选中了。演出那天,马连良早早地来到了后台,认真地准备着。他仔细地梳理着自己的头发,穿上那件崭新的戏服,对着镜子反复地练习着自己的表情和动作。

当他走上舞台的那一刻,他感受到了台下观众那炽热的目光,也感受到了舞台上那紧张而又热烈的气氛。但是,他并没有被这些所影响,他迅速地进入了角色。就像一个真正的演员一样,全身心地投入到了表演中。

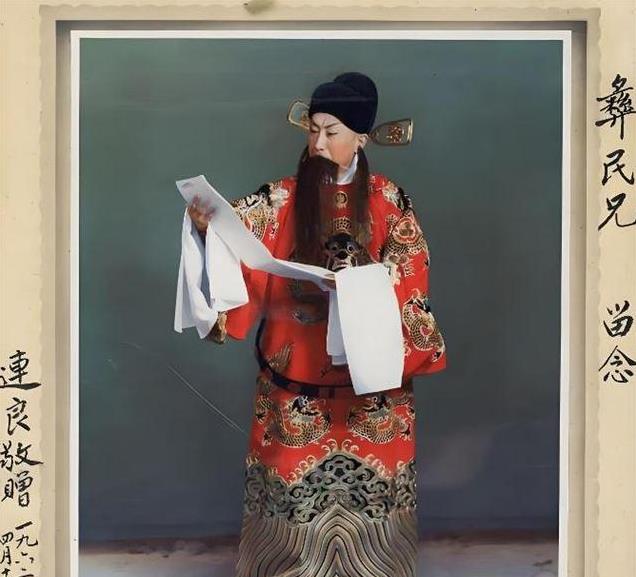

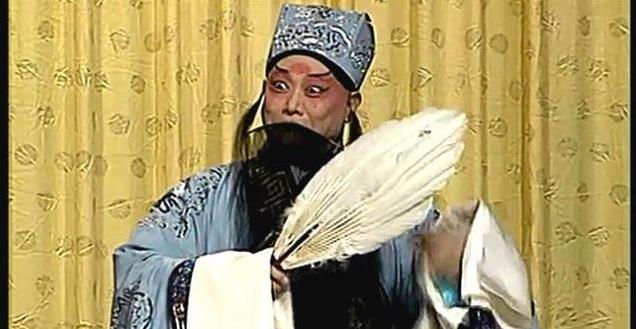

演出结束后,台下响起了雷鸣般的掌声,三位大师也对他的表演赞不绝口,认定他将来必会成为一个“角儿”。这一刻,马连良的努力和付出得到了认可,他也更加坚定了自己在京剧道路上走下去的决心。1915年,科班重排重头连台本戏《三国志》,马连良凭借着自己在科班里的出色表现和扎实的功底,被安排饰演诸葛亮这一核心角色。

为了让马连良更好地诠释诸葛亮这个角色,总教习还为其增益编排了“祭风坛”,也就是后来大家耳熟能详的《借东风》。当他登台“作法”借东风时,观众们仿佛真的看到了一位神机妙算的军师在施展法术。这场《借东风》也从此成为了他的首本代表作,让人们记住了马连良这个名字。

两年后,从科班毕业的马连良跟随三叔前往福州搭班演出,开启了自己的演艺之旅。在福州他迎来了大量的演出机会,他的名气也在这个过程中越来越大,逐渐在京剧界站稳了脚跟。挫折与坚韧然而,在演出期间,马连良遭遇了京剧演员们都十分忌惮的“倒仓”。

“倒仓”是每个京剧演员都可能面临的一道坎,它是指青少年在发育期间,嗓音发生变化,变得沙哑、低沉,甚至失声。对于靠嗓子吃饭的京剧演员来说,这简直就是噩梦的开始。马连良的嗓子变得沙哑,原本清脆悦耳的唱腔变得不再动听,这让他在演出中遇到了很大的困难。

他的自信心也受到了极大的打击。但他也深知京剧没有捷径可走,只有通过不断地努力和坚持,才能战胜困难,实现自己的梦想。于是,他决定回到北京,回到科班进行二次深造。

但他当时的这一决定,在当时的京剧界引起了不小的轰动。毕竟,很少有演员在出科后还会选择回到科班重新学习,大家都觉得他这是在“走回头路”,但马连良却有着自己的考量。“倒仓”的经历让他明白,自己的根基还不够扎实。

需要进一步学习和沉淀,才能在京剧的舞台上走得更远。他相信,只要自己努力,就一定能够克服“倒仓”带来的影响,重新找回自己的声音。在富连成科班,他一边刻苦地学习,一边努力地吊嗓子,希望能够恢复自己的嗓音。

他每天早早地起床,对着空旷的院子大声地喊嗓子,那声音在寂静的清晨中回荡,充满了力量和决心。在这个过程中,他观摩了许多京剧名家的演出,从他们身上汲取了丰富的艺术养分,让自己变得更加充实。经过三年的努力,他再次出科时,已经不再是那个初出茅庐的少年,而是一个技艺精湛、成熟稳重的京剧演员。

事业与家庭的双重挑战随后,马连良创办扶风剧社,剧社成立之初,规模并不大,只有几十号人,但马连良却对它寄予了厚望。马连良亲自担任扶风剧社的社长,他不仅是剧社的领导者,更是剧社的灵魂人物。他凭借着自己卓越的艺术才华和出色的管理能力,将扶风剧社打造成了一个人才济济、实力雄厚的京剧班社。

然而,事业的巅峰也伴随着个人生活的挑战。1919年,年仅18岁的他被父母安排,与大家闺秀王慧茹结为夫妻。尽管他对这个从未谋面的女子没有任何感情,甚至在新婚之夜,他都表现得十分冷漠,但一段奇妙的感情故事即将展开。

起初,马连良对这段婚姻充满了抵触,他觉得自己的爱情和婚姻应该由自己做主,而不是被父母安排。所以,他对王慧茹的态度十分冷淡,但王慧茹并没有因此而抱怨,她深知婚姻的责任和义务。婚后,她对马连良的生活起居也照顾得无微不至,每天都会为他准备好干净的衣服,关心他的身体状况。

但是,就在两人的感情有所好转之时,公婆对王慧茹不能生育颇有意见,甚至提出让马连良纳妾。但马连良坚决反对,他认为自己既然选择了王慧茹,就应该对她负责到底。这一切随着时间的推移慢慢有了转机,在遭受公婆嫌弃之后,王慧茹接连有了5子2女7个孩子。

有了这些孩子后,马连良和王慧茹的生活变得更加忙碌,但也充满了幸福和欢乐。王慧茹把家里的一切都打理得很好,让马连良能够安心地在外面演出,追求自己的艺术梦想。而马连良也会在演出之余,回家陪伴家人,享受天伦之乐。

但是,命运的无情并不因他的努力而改变,1933年,妻子王慧茹却突然染上了风寒,在那个医学还不发达的年代,风寒无情地夺走了王慧茹的生命。生活就像一场无法停止的演出,即使心中充满了痛苦,也必须继续前行。马连良深知,自己还有7个孩子需要照顾,还有一个家需要支撑。

于是,在原配病逝后,马连良做出了一个决定——再婚。他的再婚妻子叫陈慧琏,小他近10岁。陈慧琏也是一个热爱京剧的人,她对马连良的艺术才华十分钦佩,能够理解他对京剧的热爱和追求。

婚后,陈慧琏很快就融入了马连良的家庭。她对待马连良与王慧茹所生的7个孩子,就像对待自己的亲生子女一样,照顾得无微不至。在她的精心照料下,马连良的家庭逐渐进入了正轨,平衡着艺术与生活的重担。

陈慧琏先后为马连良生下了两儿两女,马连良的家庭变得更加庞大,他成为了11个儿女的父亲。为了给孩子们提供更好的生活条件,马连良又在北平买下了一处房产,让孩子们可以两边居住。然而,人生的舞台总是充满了戏剧性的转折。

最后的旅程与遗产行至暮年的马连良在批斗中因病离世。马连良的离世本应激起千层浪,但在那个特殊的时代,却只泛起了一丝微弱的涟漪。他生前有众多弟子、朋友、同事,还有义子,可当他离世时,竟然只有张学津和王金璐两名弟子冒着被批斗的风险来到马家吊唁。

不久之后,国家为马连良昭雪,马连良的子女们他们为父亲终于洗清冤屈而感到欣慰。同时也希望能够以某种方式纪念父亲,传承他的艺术精神。经过商议,他们决定将父亲生前的部分服装、道具献给博物馆。

如今,马派艺术已经成为京剧艺术中不可或缺的一部分。它的独特魅力吸引了无数观众的喜爱,也培养了一代又一代的京剧人才。马连良的名字,将永远铭刻在京剧历史的长河中,他的艺术精神和“马派”艺术,将继续传承下去,绽放出更加绚烂的光彩。马连良的一生是艺术与情感交汇的一生。他的故事教会我们,真正的艺术不仅在于技巧的娴熟,更在于对生命的理解和对子女的责任。尽管时代的洪流无情,但他的影响力与精神将永远存在。在京剧的舞台上,马连良与他的“马派”艺术如星辰般璀璨。这一切都是因为他用激情与信念谱写的华美乐章,教会了后人如何在风雨中依然坚定前行。