文/胡铁瓜

乾隆年间的一场“文化阉割”,让《天工开物》的机械齿轮永远停转,《武备志》的火箭图纸化为纸浆,《焚书》的思想火种沉入黑暗。当清廷将五千余种典籍投入火堆时,他们销毁的不只是纸张墨迹——一个文明的科技树被拦腰斩断,历史真相遭系统篡改,思想启蒙遭彻底绞杀。三百年后,我们从海外残卷中拼凑出的,不仅是失落的智慧,更是一个民族被迫改写的命运轨迹。

一、军事科技的集体断代:从火器革命到刀弓复辟

乾隆三十七年,当《四库全书》编纂的圣谕传至江南,一场披着文化盛举外衣的“文明绞杀”悄然展开。时任浙江巡抚三宝在奏折中写道:“民间藏有《武备志》者,皆搜缴焚毁,片板不留。”这道命令,让茅元仪耗尽十年心血的军事巨著从此绝迹于中原大地。

1. 《武备志》:超前两百年的军事智慧

《武备志》240卷的浩瀚篇幅里,藏着令后世震撼的技术密码。书中“火龙出水”火箭的设计图上,竹筒套竹筒的二级推进结构,竟与1942年德国V-2火箭的原理如出一辙。更惊人的是“海战全图”部分,郑和船队宝船的水密隔舱工艺,比欧洲早了整整三个世纪。

但这些智慧结晶,在满清统治者眼中却是“防汉甚于防夷”的隐患。鸦片战争时,清军水师匆忙仿制的“火龙出水”,不过是用粗竹筒裹着硫磺的残次品。而真正的《武备志》原版,早在乾隆年间就化作杭州造纸局的纸浆,用来印制《四库全书》的边角料。

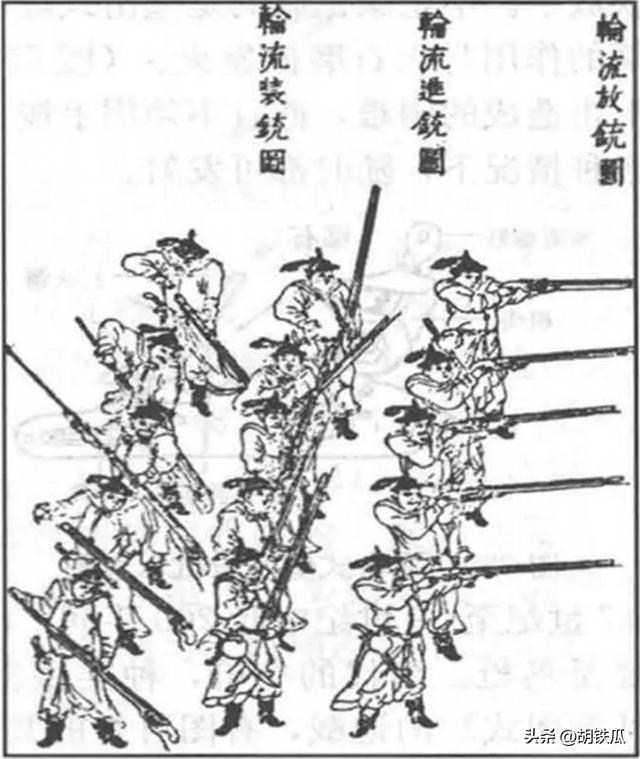

2. 燧发枪的夭折:从《军器图说》到火绳枪倒退

毕懋康在《军器图说》里绘制的“自生火铳”,堪称明代军工的巅峰之作。这种钢轮发火装置,能让火绳枪在暴雨中照常击发,射速提升三倍。崇祯八年,工部曾按图试制2000支,却在清军入关后被八旗贵族熔铸成佛像。

1840年虎门炮台,清军士兵颤抖着点燃火绳枪,30秒的装填间隙里,英军的贝克步枪已射出三轮子弹。他们不知道,百年前的《军器图说》里,早有“连续击发装置”的设计草图,此刻正沉睡在日本静嘉堂文库的秘阁中——那是清末学者从东瀛重金购回的残卷。

3. 中西合璧的火器绝唱:《火攻挈要》

焦勖与传教士汤若望合著的《火攻挈要》,是东西方科技碰撞的罕见硕果。书中用三角函数计算炮弹轨迹的公式,比牛顿的弹道学研究早了半个世纪。雍正年间,清廷曾秘密仿制书中的“红夷大炮”,却在乾隆一纸禁令下戛然而止。

福建炮厂的老匠人们记得,乾隆四十年那个寒夜,衙役们举着火把冲进作坊,将所有图纸付之一炬。带头的官员宣读圣谕:“汉人造火器,必生祸乱。”那些曾参与仿制的工匠,被铁链锁着发配宁古塔,从此中原再无“炮表尺”的精准工艺。

二、农业与工业革命的湮灭:被掐断的现代文明萌芽

苏州的老纺织匠们世代相传着一个故事:道光年间,有洋人带着“雅卡尔织机”来通商,当地机户冷笑:“这穿孔提花之法,我大明《天工开物》早有记载。”但他们不知道,这本记载着“机械提花机”的奇书,已被清廷列为禁毁书目近百年。

1. 《天工开物》:工业革命的东方蓝图

宋应星在书里详细记录的“生熟铁连续冶炼法”,通过串联熔炉实现钢铁量产,比欧洲西门子-马丁炼钢法早了整整两百年。更震撼的是“机械提花机”的设计——用穿孔卡片控制纺织图案,与19世纪法国发明的“雅卡尔织机”如出一辙。

但这些技术,在满清统治者眼中却是威胁。江南织造局的档案显示,乾隆年间每查获一本《天工开物》,地方官就能获赏白银十两。到清末洋务派想振兴实业时,不得不从日本重印此书,扉页上“明宋应星著”的字样,刺痛着每个有识之士的心。

2. 《农政全书》:农业资本主义的流产

徐光启在《农政全书》里设计的“官办农场—民营作坊—海外贸易”经济链,在松江府试点时曾创造奇迹:一台新式织机每日织布十丈,产值三钱白银。这种资本主义萌芽,却触动了八旗贵族的根本利益。

雍正年间,朝廷以“舍本逐末”为由叫停试点。乾隆修《四库全书》时,更将书中“经济改革”章节全部删去。当英国圈地运动如火如荼时,中国的农耕文明却在故纸堆中停滞,那些曾闪耀着现代商业智慧的文字,永远消失在满清的禁毁令中。

三、历史真相的全面封杀:从女真起源到明亡教训

纪晓岚在编纂《四库全书》时,曾在日记中写下“今日又毁《辽事实录》三部”。这位文坛领袖或许不曾想到,他亲手销毁的不仅是典籍,更是一个民族的集体记忆。

1. 清朝起源的禁忌:《全边略记》与《辽事实录》

方孔炤的《全边略记》揭开了惊人真相:努尔哈赤的祖父觉昌安,原是明军的向导;李成梁为制衡蒙古,默许建州女真兼并其他部落。王在晋的《辽事实录》更收录满文老档译文,证实早期后金文书称明朝为“天朝”,皇太极改国号“清”实为掩盖臣属历史。

这些记载,在《四库全书》编纂时被打上“狂悖”标签。纪晓岚亲自批注:“此类文字,片纸不留。”如今我们能看到的零星片段,是朝鲜使者当年抄录的副本,藏在汉城景福宫的密室里。

2. 明亡教训的篡改:《幸存录》与《石匮书》

夏允彝在《幸存录》中直指要害:“流贼之起,实因加派;加派之弊,起于辽饷。”这与清廷宣扬的“明朝亡于流寇”叙事针锋相对。张岱的《石匮书》更揭露崇祯帝“苛察寡恩”,1642年竟更换23名内阁大学士,导致政令混乱。

这些可能动摇统治根基的反思,都成了禁书。乾隆年间,湖州书商因私藏《石匮书》残卷,被处以“杖一百,流三千里”。从此,明亡的真相被掩埋在《明史》的粉饰之下,直到清末民初才被学者重新挖掘。

四、思想启蒙的彻底绞杀:从个性解放到经世哲学

李贽在南京讲学时,曾有“从者数千人,坊市为空”的盛况。他主张“人必有私”“男女平等”,甚至公开支持寡妇再嫁。这些言论,在乾隆年间成了“诬蔑程朱”的铁证。

1. 《焚书》:被扑灭的思想革命

《焚书》的名字并非虚言——李贽生前就预言此书会遭焚毁。书中批判程朱理学的文字,如“咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非”,刺痛了满清统治者的神经。乾隆将其列为头号禁书,现存版本多是从日本长崎港走私而来。

2. 《皇明经世文编》:被腰斩的改革思想

陈子龙编纂的这部文集,收录张居正《陈六事疏》、戚继光《练兵实纪》等改革文献。书中主张开放海禁、改革税制,与清廷“重满抑汉”的国策背道而驰。四库馆臣在销毁时批注:“多悖逆语,不可示后世。”

3. 《五部六册》:被镇压的平民觉醒

罗清的这部宗教著作,打破阶层壁垒宣称“在家可修行,人人可成佛”,在漕运工人、矿工中秘密流传。雍正亲自下旨:“罗教经卷尽行销毁,习教者充军乌里雅苏台。”北京白云观的道士记得,那年深秋,道观后院的篝火连烧三夜,都是收缴的《五部六册》。

五、被抹杀的历史细节:从宫廷秘闻到边政实录

刘若愚在《酌中志》里记载:“天启帝每至木匠房,辄废寝忘食。”这段关于皇帝工匠生涯的描述,在乾隆朝成了“诋毁先帝”的罪证。

1. 《酌中志》:消失的宫廷真相

书中不仅记录天启帝的木匠技艺,更详细描述魏忠贤训练的2000人火器宦官军。这支本可能改写甲申之变的部队,在崇祯即位后被解散。乾隆年间,此书被列为“内廷秘档,严禁外传”,原本的抄本在清宫大火中付之一炬。

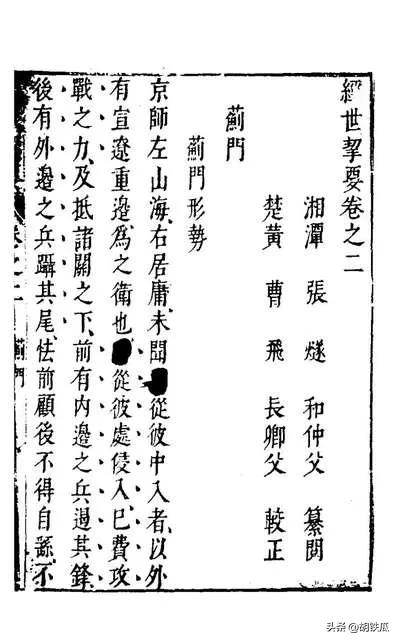

2. 《经世挈要》:被遗忘的边防改革

张燧提出的“职业边防军”构想,主张士兵授田免赋,火器配备率达七成,与欧洲近代常备军制度不谋而合。但为维护八旗特权,清廷将书中相关章节全部删除。直到鸦片战争爆发,绿营兵还在用明代卫所制,面对英军枪炮一触即溃。

六、文明浩劫的代价:三百年停滞的血色账本

据《清代禁毁书目》统计,乾隆年间共禁毁书籍3000余种,与《四库全书》收录数量相当。这些损失的代价,在历史长河中逐渐显现:

• 科技断崖:当欧洲用《天工开物》技术推动工业革命时,中国工匠仍在重复明代工艺;

• 思想荒漠:戴震“以理杀人”的批判比李贽晚150年,且再无人敢挑战程朱理学;

• 历史虚无:谈迁《国榷》被毁后,万斯同修《明史》时不得不删除党争细节,致后人误读晚明史。

更残酷的是,被禁毁的典籍往往化作“还魂纸”——杭州造纸局的档案显示,1774年浙江巡抚三宝焚毁538种书籍、12,254部,这些纸浆最后用来印制《四书章句集注》。

结语:灰烬中的启示

1905年,学者董康东渡日本,在静嘉堂文库发现《军器图说》抄本,当场痛哭流涕。他在日记中写道:“此吾华三百年前之智也,竟借异国以存。”

满清禁书运动,毁灭的不仅是典籍,更是一个文明自我革新的能力。当我们从日本找回《天工开物》,从朝鲜拼凑《国榷》残卷时,这些劫后余生的文字在警示:真正的文明自信,从不需要用火与剑来维系。那些试图用焚书巩固统治的政权,最终都在历史的灰烬中走向了灭亡。