2024年端午假期,北京环球影城的过山车上演着现实版《楚门的世界》。汪小菲与马筱梅带着两个孩子游玩时,被十余位自媒体博主全程跟拍。这些未经修饰的现场视频在抖音平台单日播放量突破3.2亿次,评论区却演变成道德审判的修罗场——有人指责继母越界晒娃,有人痛批生父消费子女,更有人翻出三年前的抚养权协议逐字解读。这场看似普通的亲子活动,意外掀开了当代中国社会对明星育儿行为的畸形关注。

这种全民审判绝非个案。心理学教授李明最近发布的《网络窥私行为研究报告》显示,在监测的500个明星家庭话题中,92%的讨论偏离事件本身,转向对当事人育儿方式的道德评判。更值得警惕的是,38%的评论者承认自己"并不了解完整事实",但依然坚持发表激烈观点。这不禁让人思考:我们究竟在围观明星育儿,还是在投射自己的育儿焦虑?

在#汪小菲带娃出游#话题下,点赞最高的评论写着:"真正的爱应该像大S那样把小孩保护得密不透风"。这种非黑即白的育儿观,恰恰暴露了社交媒体时代的认知困境。美国斯坦福大学传播学系2023年的研究证实,平台算法更倾向推荐极端化内容,导致用户形成"育儿方式只有对错之分"的思维定式。

这种极化现象在明星家庭中尤为明显。当周杰伦晒出女儿绘画作品时,评论区涌现大量"这才是合格父母"的赞美;而汪小菲带孩子去游乐园,却被解读为"作秀式育儿"。首都师范大学家庭教育研究中心的数据显示,82%的网友会使用其他明星的育儿案例来佐证自己的批评,这种对比式评判正在构建虚幻的"完美父母"标准。

更有意思的是,这种舆论审判正在形成自相矛盾的逻辑闭环。在汪小菲事件中,带孩子外出被批"过度曝光",若选择居家带娃又会被质疑"限制儿童社交"。这种"怎么做都是错"的困境,本质上源于公众将明星育儿行为异化为道德竞技场。

在这场全民围观的狂欢背后,隐藏着条完整的灰色产业链。某MCN机构负责人透露,跟踪拍摄明星亲子出行的视频,单条报价可达5-8万元。这些内容经过精心剪辑后,往往刻意放大争议点:孩子衣着的品牌、父母互动的细节,甚至游乐场消费金额,都可能成为引爆流量的导火索。

更值得警惕的是平台算法的推波助澜。清华大学新闻学院的最新研究显示,涉及明星家庭矛盾的视频,完播率比普通内容高出47%,互动率更是达到惊人的3倍。这种数据导向的内容生产机制,正在倒逼创作者不断突破伦理底线。2024年初引发热议的"跟拍明星子女上学路"事件,就是这种畸形生态的极端产物。

法律界人士指出,我国《未成年人保护法》第72条明确规定"任何组织或个人不得披露未成年人隐私",但在执行层面存在模糊地带。当商业利益裹挟着公众好奇心,儿童权益的保护往往沦为最脆弱的防线。

面对愈演愈烈的育儿审判,或许我们需要重拾"未知全貌,不予置评"的基本素养。北京大学社会学系开展的实验很有启发性:当志愿者仅观看3分钟剪辑视频时,84%的人会对父母育儿方式做出负面评价;但当他们观看30分钟完整记录后,这个比例骤降至19%。这个数据提醒我们:碎片化传播正在扭曲大众的判断力。

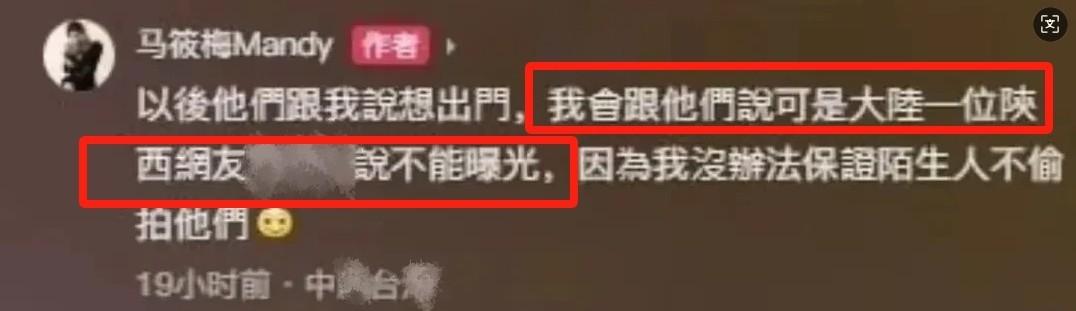

建立健康的讨论机制需要多方协同。平台方可以借鉴YouTube的"事实核查标签"系统,在争议性育儿视频旁添加背景说明;媒体从业者应当遵守《中国网络视听节目服务自律公约》,避免对未成年人进行过度曝光;而作为普通网民,或许可以从关闭一个八卦直播间、少转发一条未经证实的爆料做起。

日本NHK电视台制作的纪录片《被镜头吞噬的童年》中,有位小观众的提问发人深省:"为什么大人的战争要让我们当背景板?"当我们敲击键盘评判明星育儿时,是否想过这些文字正在参与构建数千万青少年的成长环境?

结语汪小菲事件就像面多棱镜,折射出数字时代错综复杂的伦理困境。在流量至上的传播生态里,明星育儿早已超越家庭私域,演变为全民参与的道德真人秀。当我们隔着屏幕审判他人时,或许也该问问自己:我们究竟是想见证美好亲子关系的建立,还是沉迷于制造永不落幕的狗血剧?

下次看到明星带娃的新闻时,不妨先做个深呼吸。毕竟在真实的世界里,没有父母能永远正确,就像没有孩子能活在真空罩中。也许当我们学会把镜头对准自己的育儿观念,这场全民围观的闹剧才能真正落下帷幕。