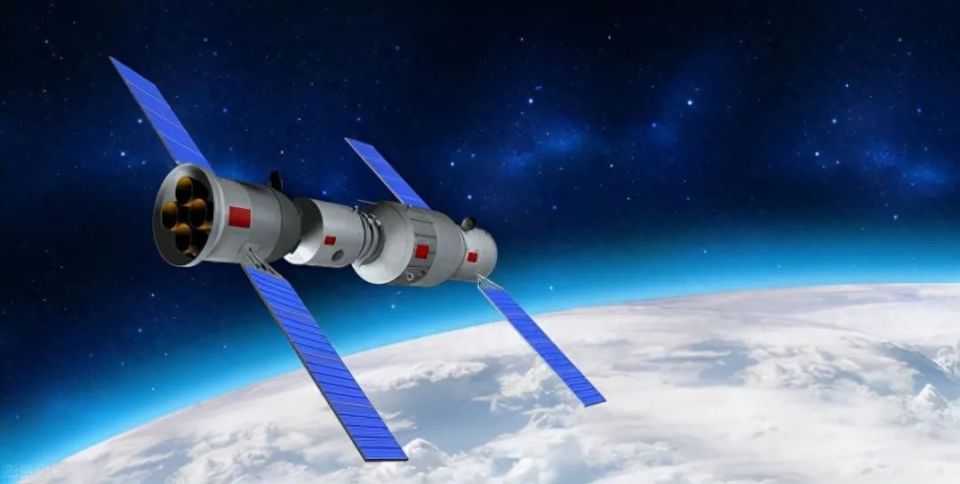

缅甸发生了一场7.9级的大地震,震中曼德勒一片废墟,建筑倒塌,通信中断,成千上万的民众陷入绝望。就在这个危急时刻,中国的援助迅速赶到,不仅有运-20运输机直接飞往灾区,还凭借中国自主研发的卫星技术完成了前所未有的“太空级救援”。这一举动不仅为缅甸带来了希望,也让全球目光再次聚焦到了太空技术与大国竞争。

一场科技与人道并行的震撼救援

3月28日的强震后,缅甸的救援任务面临重重困难。传统的救援方式往往依赖于航拍和传统地图,但这一次,中国14颗卫星的紧急变轨成功,为救援工作提供了前所未有的支持。

在短短四小时内,14颗中国卫星完成了必要的轨道调整,比传统方法的三天时间节省了大量宝贵的时间。通过高分四号、高分三号和环境减灾卫星的协同工作,实时影像覆盖了整个缅甸,甚至能看到倒塌建筑中钢筋裂缝的细节,帮助救援队迅速锁定幸存者的位置。这些卫星搭建起了一张精密的“天眼矩阵”,帮助救援人员更加精准地进行救援。

除了卫星技术的支持,中国还派遣了两架运-20运输机,携带118名救援专家、6条搜救犬和大量救援装备直飞灾区。这两架飞机的起降能力非常强,即使在机场塔台被摧毁、跑道受损的情况下,它们依旧凭借“野战起降”技术顺利着陆,成为第一支抵达灾区的国际救援队伍。这样的快速反应和高效执行,展现了中国在灾难应对中的超强能力。

与此同时,中国还在灾区搭建起了临时医疗设施,利用高端的生命探测仪器和无人机,成功遏制了霍乱和登革热等疾病的蔓延。这一切不仅让缅甸民众看到了希望,也让全球为之震撼。

撕开美国的“遮羞布”

随着中国的援助行动进行,美国的反应却并不平静。五角大楼甚至发表声明,表示会密切关注中国卫星的动向,称“14颗卫星变轨暴露了中国的军事潜力”。美国媒体也迅速跟进,炒作“中国卫星变轨背后隐藏的军事威胁”。但是,表面上看似忧虑的背后,隐藏的却是美国在科技领域的焦虑和一些不愿为人知的事实。

首先,美国对于中国卫星技术的忧虑来源于中国在这一领域的快速进步。美国专家指出,调度14颗卫星同时变轨需要消耗大量燃料,而精准的轨道调整更是技术难题。但中国却能够以较低的成本,完成这些复杂的操作,而且卫星分辨率与美国的相当,甚至还以更低的成本完成。美国一度主张“烧钱”发展航天技术,然而中国却在更经济高效的方式下取得了相同的技术成果,令美国的传统科技逻辑受到挑战。

其次,缅甸作为美国在印太战略中的关键节点,也成为了大国博弈的焦点。美国长期在该地区进行“民主援助”,意图通过软实力影响力来渗透缅甸。而中国的卫星技术,除了为救援提供支持,也无意中暴露了美国在该地区的一些军事行动和秘密基地动向,这让五角大楼感到不安。中国卫星能够提供亚米级的高清影像,如果这些影像被用于军事领域,美军的动态可能会暴露无遗,这对美国来说无疑是一大隐患。

中国的战略:以技术为支点,推动全球合作

美国的焦虑不仅仅是对中国军事潜力的担忧,更反映了当前国际格局下两种大国战略的冲突。中国在此次救援行动中,除了提供紧急援助,还创新性地推出了“人民币援助+技术输出”模式,推动人民币国际化,逐步削弱美元的全球霸权地位。

与此同时,中国通过这种“高技术+人道援助”的方式,进一步增强了自己的软实力,展示了“科技为人类服务”的价值观。

相比之下,美国在近年来不仅减少了对外援助的投入,还一度将焦点放在与中国的科技竞争上,特别是在航天领域。美国早已将“阻止中国登月”作为战略目标,但对于自己国家的卫星老化、故障频发等问题,却显得无能为力。美国的这种“科技霸权”思维,不仅让其国际形象受损,也让全球看到中国在实际行动中所展现出来的全球视野与责任担当。

中国—真正的大国担当

这场救援行动,除了让我们看到了中国在太空技术、应急救援等领域的强大能力外,更深刻地展示了中国与美国在全球战略中的不同。中国并未以强硬的军事力量来展示自己的国际地位,而是通过提供真实有效的帮助,赢得了世界的尊重。这种做法,不仅符合人类命运共同体的理念,也让美国的“零和博弈”思维显得格格不入。

当美国忙于用“制裁”和“围堵”来对抗中国时,中国已经通过实际行动向全球证明,真正的超级大国,不是以武力和威胁为核心,而是以拯救生命和推动人类进步为使命。