那座雄伟的皇宫闪闪发亮,就像被无数金银财宝装点过的巨兽,稳稳坐落在北京城的正中央。

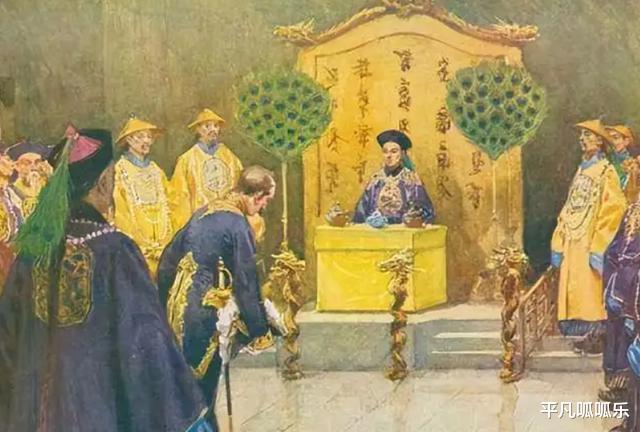

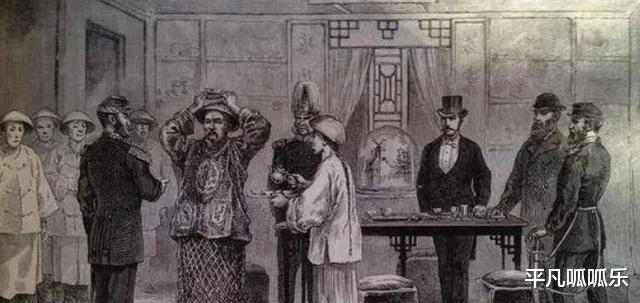

道光是大清王朝的第八个皇上,他一脸严肃地坐在龙椅上。龙椅下面站着一个金发碧眼的英国人,这家伙虽然是个俘虏,但身上那股子高人一等的感觉还是藏不住。

道光帝问:“英国究竟在哪个位置呢?”

他比不上圣祖爷那般爱学习和知识丰富,压根就不知道英国这地儿。手下人从库房翻出一张明朝万历时候的地图,那英国人就在图上欧洲西边画了个圈。

不列颠岛挺小的,就像个小麻雀,连大清国的一个省份都比不上。道光皇帝和他的手下们开始飘飘然了,觉得这么个弹丸之地,竟然敢跟咱们叫板,简直就是不自量力,完全没意识到世界之大,啥人都有。

道光皇帝压根没意识到,他就跟那只坐在井底的蛙没啥两样,正跟已经在蓝天翱翔过的鸟儿聊天呢。他们之间的鸿沟太深,误会肯定少不了,而这些误会,最后竟然彻头彻尾地扭转了咱们中华民族的命运。

【俘虏的回答】

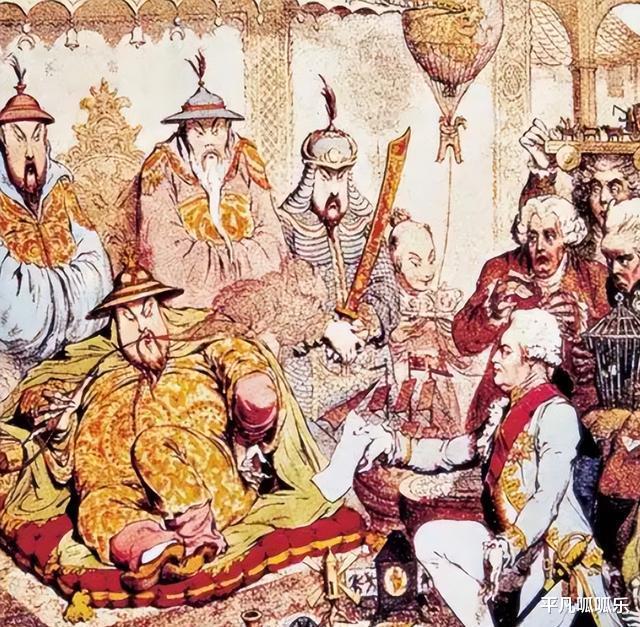

现在这批英国的俘虏,跟几十年前那位马戛尔尼可不一样。马戛尔尼那时候,是真心实意地来见乾隆,就想让中国的大门敞开点儿,好让两国能正常做点生意,互通有无。

马戛尔尼带来的行李箱里塞满了各式各样的工业品,还有那会儿顶尖的火器制造技术。可惜啊,乾隆爷和他的大清官员们,全都深陷在那个所谓的黄金时代的美梦里,醒不过来。

他们争论的焦点在于,马戛尔尼得按照清朝的规矩,给皇帝行三跪九叩的大礼。但马戛尔尼为了显示两国平等,说除了单膝跪地亲吻手礼,其他的礼数他都不接受。

最终,双方谈判没能达成一致,这让大清王朝错失了一个与全球对话的宝贵时机。

这时候,英国抓来的俘虏被送到了广州,道光皇帝正为自己在虎门销毁鸦片的事儿暗自得意呢。可他压根儿没想到,更大的麻烦正悄悄逼近,咱们中华民族即将面临一个前所未有的大动荡,那可是千百年来都没碰到过的灾难。

他站在高处,俯视着脚下的俘虏,接着问:“现在英国是谁在当国王?”俘虏赶紧回答:“是我们了不起的维多利亚女王!”

道光皇帝皱起了眉头,好像在琢磨什么事情。咱们中国啊,历来都很看重历史,常说要从历史里学东西。清朝的时候,他们可是从前朝那里学到了教训,特别是两条规矩,一是后宫不能插手政事,二是宦官也不许干预朝政。

看看中国的二十四史,从《春秋》一直到《明史》,历史上女性掌权的事儿还真不少。汉朝时出了个吕雉,宋朝又有曹太后掌权,但要说真正坐上皇帝宝座的女人,那只有武则天这一个。

千年岁月悠悠,才能出一位女皇帝。那些偏远小国终归是格局有限,不懂女人心里那份大气和志向,其实男女在领导国家这事儿上,天生就有不同,她们来掌权,那些小国还真不一定行。

想到这些,道光紧皱的眉头渐渐放松下来,脸上露出了满意的笑意。就像孙子兵法里说的:了解对手,也了解自己,这样打多少仗都不会失败。

英国由女性担任王位,而中国则自称为帝,两者之间的差异实则显而易见。

他随后又问起:“英国女王现在到底多少岁啦?”俘虏心里头对女王满是尊敬,答道:“咱们女王现今二十三岁。”

二十三岁的年纪?这个结果让大清皇帝和大臣们都愣住了,不少人心里都嘀咕了一声“哦哟”,但毕竟是在朝堂之上,得讲规矩,大臣们赶紧把惊讶的声音咽了回去。

道光帝没有流露出丝毫责备之意,接着他便问:“你们国家的女王,是在多少岁坐上皇位的?”

使者回答说:“正好十八岁。”

道光忍不住放声大笑,大臣们为了顺着皇上的意思,也都跟着发出了轻蔑的笑声。

十八岁那年,在清朝那会儿,勉强能开始自己管点事儿,但好多国家大事,还是得找那些辅政大臣商量着办。我自己呢,三十岁那年才坐上皇位,处理起朝政来也是手忙脚乱,心里没底。想想看,一个才二十三岁的小姑娘,又能怎么样呢?

现在,他对西方那个遥远的英国已经不再感到半点害怕。他觉得,英国之所以敢在广州那一带有恃无恐,很大程度上是因为他们的女王还年轻,容易被别人的坏话误导,这才敢有这么大的动作。

汉朝那会儿,夜郎国的国王不也是个例子嘛?他连自己那村子大的地盘都没走出过,却厚着脸皮问汉朝的使者:“咱夜郎国和汉朝比起来,哪个更大呀?”

当然,也有可能存在这样的情况,英国女王天生聪明,手段高明,让大臣们都十分佩服。他接着问:“女王在二十多岁时就掌管国家,能不能做到政令畅通无阻,让所有人都听从指挥呢?”

那俘虏轻轻颔首,道光爷那会儿哪儿知道,这世上已经有了种新制度,跟咱们亚洲遍地都是的封建皇帝制度大不一样,英国人管这个叫君主立宪。

啥是君主立宪呢?说白了,君主就只是个国家的代表符号,女王也不跟咱们中国的皇帝那样,手握老大老大的权力。

道光私下里琢磨,这位女王确实有点能耐,毕竟武力可不是啥好东西。他心里明白,现在的大清国表面上看挺热闹,其实国库早就空了,根本折腾不起战争那点花费。

如果能找到一种方法,不用打仗就能让对方服软,让两个国家和平相处,那可真是个挺棒的主意。

他接着问:“你们国家的女王结婚了没?如果已经结了,她老公对她咋样啊?”

他问的那些话,其实是在拐弯抹角地打听女王有没有嫁人,但又不想让人家觉得他太刻意,所以就随便加了句不相关的话在后面。

俘虏回答说:“女王上位满一年就嫁人了,两口子过得挺和美。”

道光心里猛地一紧,他原本盘算着,要是通过联姻这一招,能让两个国家暂时消停会儿,图个安宁。这种事例在历史上可不少见,就像当年的昭君远嫁匈奴,还有文成公主进了西藏一样。

不过,人家都已经结婚了,这个念头只能打水漂了。

【自大的后果】

道光把事儿都琢磨透了,心里头也有了主意。要说最糟糕的情况,不就是跟那岛国干一架嘛。咱大清国上下一心,对付一个地盘才几万里的小国,那不是手到擒来的事儿。

为了彰显大国的风范,他毫不犹豫地做了个手势,命令释放那些俘虏。

不正确的线索经常让人得出不正确的判断,道光皇帝并不清楚,西方人在心底把大清王朝比作《天方夜谭》中那个遍地财宝的神话国度。

他们心心念念想要去到那个遍地都是金子的地方,英国人也有着同样的梦想。在乾隆皇帝在位那会儿,英国派了个叫马戛尔尼的家伙来中国,结果任务没完成。不过这家伙也没白来,他好好地观察了一番清朝的状况。

他在随身带的本子上明确记录下来这样的话:“表面看起来很热闹,但实际上,有好多老百姓没了家,只能坐在饭店门口,盼着店家能给他们点吃剩的东西。”

回国后,他事无巨细,全都如实跟英国的国王说了个明白。

那时候的英国,正热火朝天地经历着一场能改变全球走向的大变革——工业革命,没几年功夫,这场革命就要画上句号了。估摸着连英国人自己都料想不到,他们马上就要多一个响当当的称号:“日不落帝国”。

大清国那时候关起门来,不跟外面来往,害得道光皇帝压根儿没法瞧见英国伦敦的街道巷子。

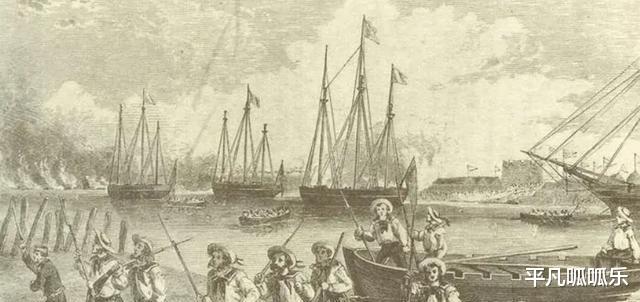

维多利亚女王,当时二十三岁,借着虎门销毁鸦片这事儿,下令英军去攻打清朝的广州。广州的军民们拼死抵抗,硬是把英军那猛烈的炮火给顶了回去,暂时守住了阵地。

道光帝猛然间从那自诩为天朝上国的美梦里惊醒,发现那些曾经锋利的刀剑就像朽铁一般无用,而那些被吹捧得神乎其技的武艺,也仿佛变成了华而不实的把戏。

对方拿着能打很远的火枪,船上装有特别厉害的大炮。道光帝一看这情况,吓得赶紧召集八旗的精锐士兵,准备对付从东南沿海一路往天津北上的英国大军。

英国那边拢共就两万来人的军队,道光帝呢,直接在天津周围集结了好几倍于敌人的兵力,摆开了防守架势。按照咱们老祖宗《孙子兵法》里头说的那个策略,就是养精蓄锐等着疲惫的敌人,这么一来,大清这仗,赢面儿大得很。

老天爷才不会心疼哪个弱者呢,一旦落后,挨打的命运就躲不掉,这是自古以来铁定的规矩。就像《三体》里头写的,地球文明自以为几百年的准备能搞定三体人,结果人家三体那边一声不吭,根本就不把地球放在眼里。

发射出去的是一个像水滴模样的攻击器,就这么个小水滴,咋可能具备摧毁成千上万艘战舰的威力呢?

这绝对不可能,一只蚂蚁的腿怎么可能一下子让成千上万只大象都摔倒呢?这可是大家从过去的经验里得出来的铁律。

没想到,就这么一滴水,把地球好几百年的努力给泡汤了,而且这事儿发生得太快,快到地球上的生物都没能眨眨眼就中招了。

在天津周边,大清的那些士兵们正紧绷着神经等待,他们马上就要看到一种惨状,那就是被一个更高级的文明完全打败。那场景,说真的,只能用极其惨烈来形容。

道光得知对方竟然用极小的伤亡,就把八旗精锐部队打得差不多全军覆没的消息时,他脑子里一直嗡嗡响着“怎么会”这三个字,实在是让人无法相信。

但真相总是最有说服力的,他不得不面对现实。英国人的下一个目标直指北京,那可是国家的心脏地带,要是让英国人给占了,那结果可就惨了。

他把朝中大臣都叫来,想问问大家的看法。这时,有几个本来就眼红林则徐在虎门销毁鸦片的大臣,逮住机会就跳出来说:“英国之所以要打这场仗,主要就是因为林大人在虎门销了他们的鸦片,这事儿得林大人自己去摆平。”

大臣们一个个都表示赞同,道光帝立马就懂了大家的想法。

古往今来,这种事儿多了去了。就拿晁错来说吧,他死命劝汉景帝削弱诸侯王的势力,好让朝廷更有话语权。结果呢,这一动,可就把那些郡国大佬们的蛋糕给切了。

汉朝那会儿闹了个大事儿,叫“七王之乱”。汉景帝心里头明白,想短时间里摆平这场叛乱可没那么容易。他手头兵力不够,粮草也没备齐,一时间真是愁得不行。没办法,为了能让那七位王爷先消停会儿,他只好忍痛把晁错给处理了,算是给七王一个台阶下,暂时稳住他们。

道光心里明白,林则徐是个铁了心为国家办事的忠臣,他的一举一动都是为了国家好。可眼下局势紧迫,敌人就在眼前,道光不得不为大局着想。因此,他特地选了个深夜时分,把林则徐给叫了过来。

问说:“林则徐,你当时销毁虎门那批鸦片,心里头有没有过一丝后悔啊?”

林公神色庄重,毫不犹豫地回答:“只要对国家有利,哪怕是生死关头,我也不会因为个人的祸福而退缩。”

道光听完林公的话后,沉默了好一阵子,突然间,眼角默默地流下了两行泪水。

林公心里明白皇上的想法,赶紧开口:“皇上,您得多为老百姓着想,别老惦记着我个人的得失荣辱。”

道光皇帝随后做出决定,把林则徐发配到遥远的新疆地区。

【屈辱史的开端】

英国那边听说林则徐被贬了之后,还是不打算收手。虎门销毁鸦片这事,说白了就是他们找个由头,其实他们就是想撬开咱们中国的大门,好把他们那些卖不出去的货都给倾销进来。

两边的人聚在南京这个历史悠久的城市开始商量事情,英国那边提出要两千一百万两银子的赔偿,清政府那边点头答应了。那时候的清政府,手底下没有懂金融的高手,压根不明白英国人咋就那么看重银子。

要是搞懂了其中的关键环节,围绕着咱国家存的大量银子,弄出个新的钱币制度,大清王朝说不定还能找到一条活路,多喘口气。

真遗憾,历史没法让我们去瞎想。清政府糊里糊涂地就把银子给出去了。那些从明朝万历年间开始流入咱们国家的白银,打从1840年起,就像开了闸的洪水,哗哗地流到了别的国家。

除了想要白银,英国人还要求把香港岛划给他们。清朝的官员们一听这要求,第一反应并不是立马大声反对。

大家都没料到他们的反应会如此出人意料,他们一开始居然反问英国人:“香港岛究竟在哪个角落呢?”

英国方面感到诧异,这么关键的岛屿,清朝的官员们居然从没听说过。从这事儿上,咱们能体会到一股浓浓的哀伤。

当海岸线防御变得对一个国家至关重要时,清朝的那些大人们却还没瞧出这其中的关键,他们光顾着巴结皇上,想着怎么往上爬、捞好处。这样的国家,怎么能不走向衰落呢?

惊讶的英国佬摊开一张全球地图,指了指香港岛在哪儿。清朝的大臣们瞅着那地图上跟芝麻粒似的香港,心里头暗暗发笑,觉得不值一提,可面上一点没露出来。

大家都觉得,这种芝麻绿豆大的事儿,没必要去烦皇帝陛下。咱们国家幅员辽阔,资源丰富,一座小岛算得了啥?于是,他们高高兴兴地在那份协议上签了字,给皇上带回了期盼已久的安宁。

皇上称赞官员们本事高强,为朝廷解了不少难题,真是国家的得力助手。官员们一听,连忙磕头回应:“这都是皇上英明领导带来的福泽,我们不过是沾了皇上的光,才能有点成绩。”

大家伙儿压根儿没想到,《南京条约》仅仅只是个开头,往后啊,咱们中华民族得经历一场长达百年的苦日子。

在这场仿佛永无止境的黑暗时光里,圆明园被毁得只剩一堆碎石烂瓦;台湾岛被日本强行占据;谭嗣同英勇就义……

问题好像是从大清王朝那时候的封闭自我开始的。要是道光皇帝在和那些被抓来的人聊过后,能明白大清已经落后了,并且主动派些人去西方,学学人家那些好的东西和技术。

如果西方的机械早些时候就在古老的中国轰鸣启动,那些渴望知识的学子们或许会选择前往西方,探索除传统儒学之外的广阔天地。这样一来,近代的中国历史可能会呈现出截然不同的风貌,也不至于变成一部让每个中国人心中都沉甸甸、难以读下去的历史篇章。