引子:宇宙的“黑暗时代”与神秘开关

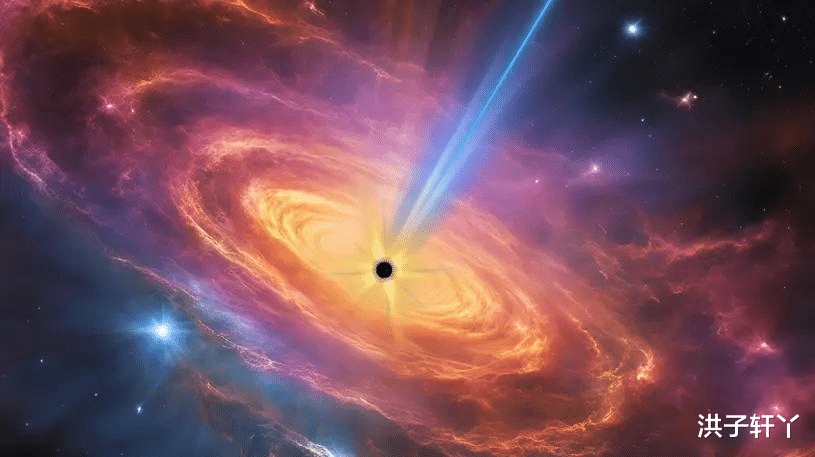

这一颠覆性发现,藏匿于130亿光年外的类星体J1429+5447中。2025年4月,美国耶鲁大学团队通过NASA的NuSTAR和钱德拉望远镜,捕捉到黑洞吸积物质时喷流的极端变化,揭示了早期宇宙从黑暗到光明的惊人真相。

第一章:宇宙的“至暗时刻”与转折点

1. 大爆炸后的“冰河期”

- 时间:大爆炸后约38万年

当宇宙冷却到约3000摄氏度时,自由电子与质子结合成中性氢原子,光子得以自由传播,形成宇宙微波背景辐射(CMB)。但这场“退耦”并未带来光明——中性氢像厚重的迷雾,阻挡了所有可见光,宇宙陷入“黑暗时代”。

- 地点:整个宇宙空间

此时的宇宙没有恒星、星系或黑洞,只有均匀分布的气体云,温度接近绝对零度。

2. 再电离时代的“第一把火”

- 时间:大爆炸后6.8亿年至11亿年

第一批恒星诞生后,其紫外线辐射开始撕裂中性氢原子,释放出大量电子。这一过程称为“再电离”,如同在黑暗中点燃火把,逐渐驱散迷雾。然而,仅靠恒星是否足够?科学家发现,超大质量黑洞的喷流才是真正的“加速器”。

- 关键证据:类星体J1429+5447

第二章:黑洞的“暴食”与喷流的秘密

1. 超大质量黑洞的成长悖论

- 理论模型 vs 观测现实

根据传统理论,超大质量黑洞需通过吞噬气体或合并小黑洞缓慢成长,耗时至少十亿年。但J1429+5447的发现颠覆了这一认知——它在大爆炸后仅10亿年就已拥有2亿倍太阳质量,暗示黑洞可能通过“高速进食”或神秘机制迅速膨胀。

- 喷流:黑洞的“反刍”现象

当物质坠入黑洞时,吸积盘摩擦产生超高温度,部分物质被两极以接近光速喷射。这种喷流不仅能释放巨大能量,还能将周围气体电离,加速再电离进程。

2. NuSTAR与钱德拉的“时空望远镜”

- 观测时间:2024年12月

NASA的核光谱望远镜阵列(NuSTAR)捕捉到J1429+5447的X射线强度在4个月内翻倍。由于喷流指向地球,相对论效应将实际变化压缩至两周内——相当于在数分钟内目睹数万光年外的剧烈爆发。

- 数据突破:喷流速度与能量标定

第三章:解码“再电离时代”的终极推手

1. 类星体J1429+5447的“时空档案”

- 发现时间:2024年8月

天文学家通过斯隆数字巡天(SDSS)发现该类星体,其红移值z=6.3对应大爆炸后约10亿年。哈勃望远镜后续观测显示,其宿主星系正以每年数百倍太阳质量的速度吸积物质。

- 场景还原:130亿年前的“宇宙工地”

在J1429+5447周围,密集的气体云被黑洞引力撕裂,形成直径超过太阳系10万倍的吸积盘。喷流如两柄光剑刺穿迷雾,将数万光年内的中性氢电离,为后续恒星和星系诞生扫清道路。

2. 争议与突破:黑洞为何如此巨大?

- “吸血鬼黑洞”假说

部分理论认为,早期宇宙存在“种子黑洞”,其质量达太阳数十万倍,通过疯狂吞噬气体快速成长。J1429+5447的喷流可能正是此类“贪婪巨兽”的标志。

- 喷流触发机制之谜

第四章:改写宇宙史的科学冒险

1. 国际团队的“侦探游戏”

- 核心成员:Lea Marcotulli与Thomas Connor

耶鲁大学研究员Marcotulli主导数据分析,她比喻道:“这就像通过闪电的瞬间位置,逆向推演整场雷暴的起源。”而钱德拉科学家Connor则强调:“喷流不仅是破坏者,更是宇宙结构的建筑师。”

- 技术突破:多波段观测的协同

2. 再电离时间线的“拼图”

- 关键节点:大爆炸后10亿年

J1429+5447的活跃时期正值再电离尾声。其喷流覆盖区域的中性氢密度已不足初始值的1%,证明超大质量黑洞与恒星共同推动了宇宙“复明”。

- 未来目标:寻找更早期的“点火者”

尾声:黑暗时代的终结者与未来之谜

当J1429+5447的喷流在130亿年前刺穿迷雾时,它不仅点亮了第一片星系诞生的温床,更留下了跨越时空的谜题:黑洞如何在宇宙婴儿期实现超高速生长?喷流是否孕育了第一代重元素?随着JWST数据的陆续释放,这场跨越百亿年的“宇宙探案”才刚刚开始。