《史记》记载:公元前119年,22岁的骠骑将军霍去病,率5万铁骑北击匈奴,深入漠北千里,封狼居胥而还。

汉武帝随即在河套平原置朔方、五原等郡,将阴山牧场,首次纳入中原版图,距今已有2100余年。

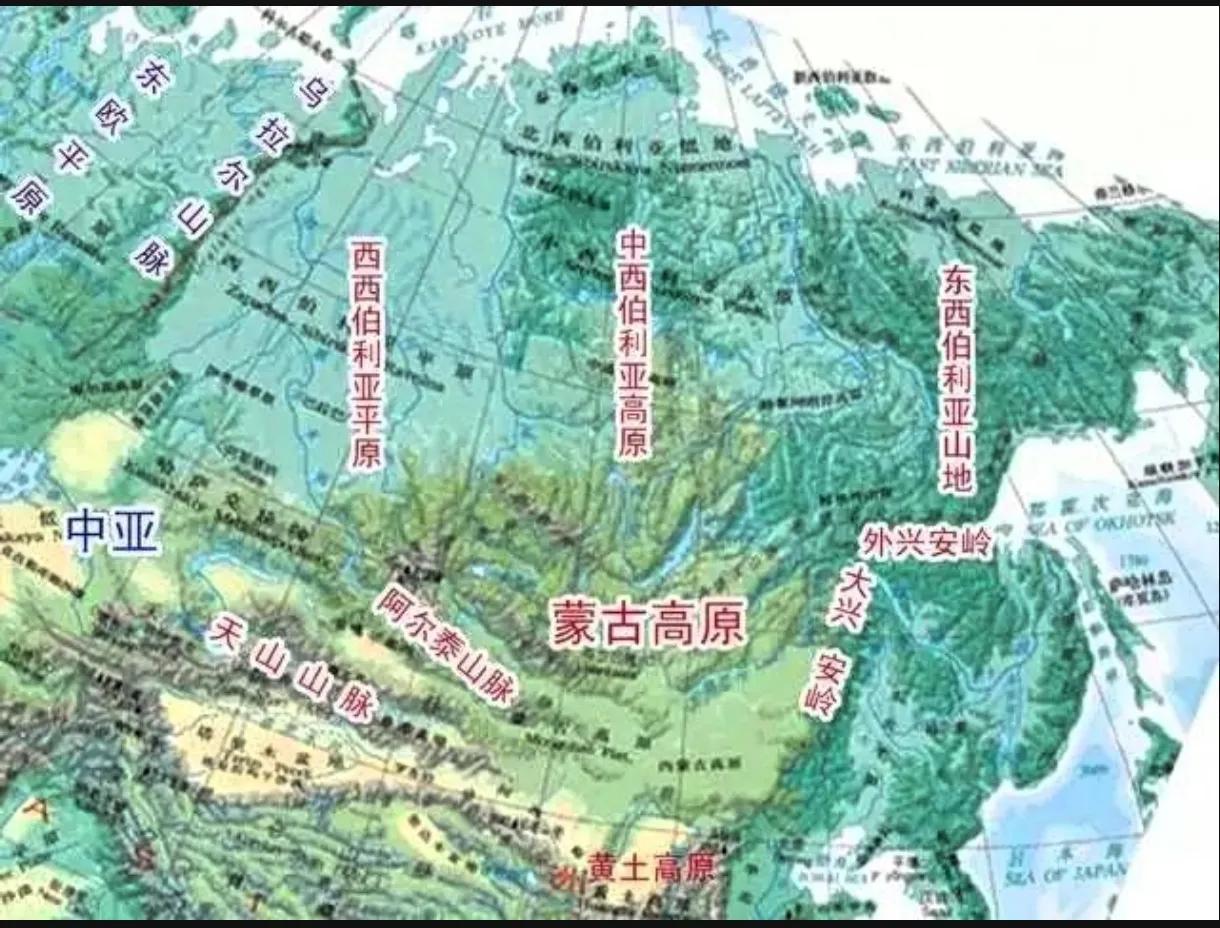

这片辽阔草原,北接贝加尔之寒,南望长安之暖,东接兴安岭松涛,西抵阿尔泰雪峰,春牧新羔,秋纵骏马,风吹草低见牛羊。

十三世纪起,铁木真弯弓射雕,一统漠北诸部。忽必烈建元大都,上万公里长的驿道,首次贯通欧亚大陆。

辽阔的草原风光和深厚的游牧文化,孕育了蒙古人豪迈豁达、勇往直前的坚韧精神。

今天,我们就通过一组罕见的老照片,来看看100多年前的蒙古草原,到底是什么样!

△1913年的蒙古骑兵,手中的武器,已经升级为半自动步枪

△1913年,一位受刑的女犯人,她被关进了箱子里,只露出头部和手臂,扔在荒原上等死。

△1915年,通辽慧丰寺的一群蒙古贵族,当时清朝刚刚灭亡,他们还身着清朝服饰。

△1915年,通辽城内的街道,路面宽阔笔直,几只鸡在地上闲逛。

△1920年的包头公署,门头高大气派,很有些古韵今风融合之美。

△1920年,包头城内的街道,路面泥泞难行,马车还是极为古老的木制车轮。

△街边两名铜匠,裤子破破烂烂,看起来生活艰难。

△1919年,呼伦贝尔一位鄂伦春萨满的物品,鹿角帽很是醒目。

△1913年的绥远城鼓楼,高耸入云,气势恢宏。街道两旁商铺林立,热闹非凡。

如今这里的名字是“呼和浩特”,意思是“青色的城市”

△1913年的绥远大召寺,由蒙古土默特部落的首领阿拉坦汗,于1580年修建。寺有3万两纯银铸成的佛像,是内蒙最大的喇嘛教寺院。

如今坐落于呼和浩特大召前街。

△1913年俯瞰绥远城,房屋均用青砖灰瓦构成,或高或低,或宽或窄,形成了一道道古朴典雅的街巷。

△1920年,蒙古草原上的摔跤手,两人蓄势待发,准备比赛。

蒙古摔跤(Böke) ,有300多种投技和踢技,是古战场上经典格斗技。

他们比赛时,没有体重级别限制,职业跤手的体重一般在115公斤左右,最大的超过200公斤!

博克冠军被称作“巴特尔”,意为英雄,是一种至高无上的荣耀。

△1923年的克鲁伦河,弯弯曲曲的河道伸向远方,显得静谧而安详

△1916年,一座正在建造的蒙古包,骨架已经搭起,再围上毛毡,用马鬃绳扎紧,就能完工。

△1916年,蒙古包附近的牧马人,从服装上看,是一位年轻的姑娘。

她骑的这匹马,体态健壮,毛色鲜亮,看起来神骏非凡。

△1920年,赤峰的一条街道,路中间已经出现了电线杆。

△1920年,赤峰郊外的谷仓,建在一条小河旁,几只鸭子在水中畅游,显得生机勃勃。

△1923年,土默特右旗的美岱召村

△村里的儿童,面对从未见过的摄影机,感到既新奇又害怕。

△1923年,草原上的一个敖包,最早是用来指示道路的标志,后逐步演变为祭祀与祈祷丰收、家人幸福平安的象征。

△1916年,草原上的一位猎人,身背传统的蒙古弓箭。

800多年前,蒙古骑兵就是靠着这种武器,横扫欧亚大陆。

蒙古弓是标准的反曲弓,用动物的角、筋、木材混合制成。箭头是扁平三角铲形,射程在200米——300米之间。

为了防潮防湿,蒙古人还发明了“润羊血”技术,对弓箭进行炭化防水处理,不惧风雪雨雾的侵袭。

著名的“三峰山之战”,蒙古骑兵就是靠着“润羊血”技术,在狂风暴雪中大败金朝铁骑。堪称冷兵器时代的王者。

通过这些珍贵的老照片,我们看到了100年前的内蒙古,除了少数几座城市。大部分地区,还是原始的游牧生活状态。游客更是没有。

如今的内蒙古,早已摆脱了原始与闭塞,焕发着前所未有的蓬勃与活力!这片草原上的雄鹰,正以崭新的姿态翱翔于天际!