2023年6月4日清晨,内蒙古额济纳旗的东风着陆场上火光冲天,神舟十五号返回舱在缓冲座椅的保护下稳稳落地。当三位航天员费俊龙、邓清明、张陆从舱门走出的那一刻,全球航天界都在屏息凝视。

这标志着中国首次攻克了困扰人类80年的"黑障通信"难题,让航天器在穿越大气层最危险的"死亡地带"时,依然能与地面保持实时对话。这一技术突破不仅为载人航天安全上了双保险,更为中国第六代战斗机的研发扫清了关键障碍。

"死亡四分钟"成为历史名词在黑障区,航天器以每秒7.8公里的速度撞击大气层,船体表面温度飙升到2000℃以上,周围空气被电离成等离子体。这种高温电离层像铜墙铁壁般阻隔电磁波,导致航天器与地面完全失联。

从阿波罗11号到航天飞机,人类航天史反复上演着"死亡四分钟"的惊险剧情:1969年阿姆斯特朗手动操控登月舱时,地面指挥中心只能祈祷。2003年哥伦比亚号解体前,最后通信记录永远停在"传感器数据异常"的警报声中。

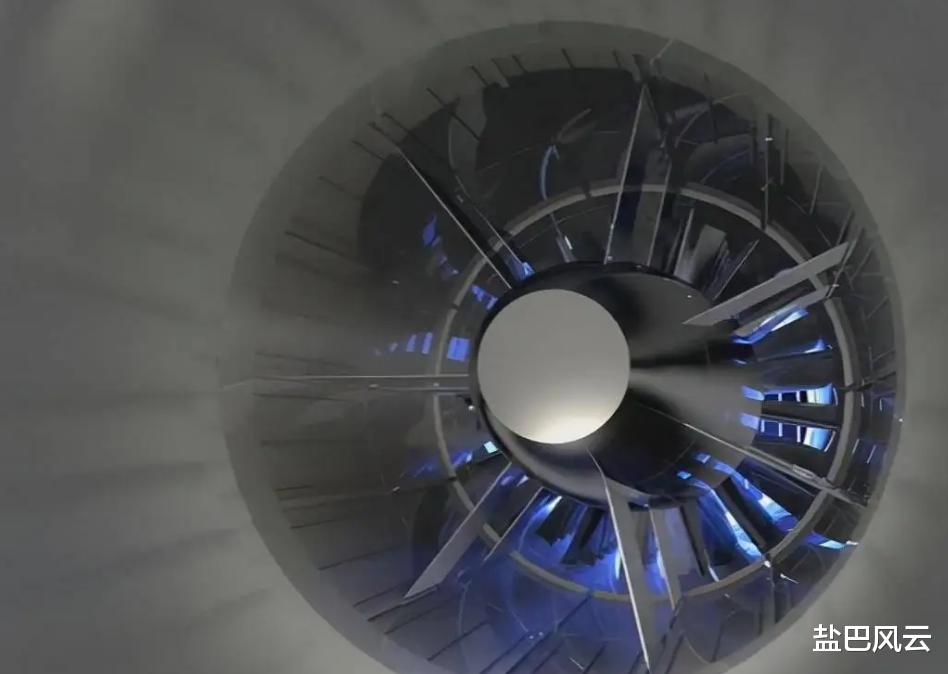

中国航天人选择直面挑战。包为民院士团队另辟蹊径,不再被动规避黑障,而是主动"驯服"它。科研人员在20马赫超音速风洞中模拟极端环境,发现特定频率的电磁波能穿透等离子体屏障。

通过动态信号处理算法和新型天线设计,神舟十五号实现了黑障区通信零中断。这意味着未来航天员在穿越"火海"时,地面能实时掌握舱内温度、姿态等关键数据,让"死亡四分钟"成为历史名词。

神舟二十载磨一剑从1999年神舟一号划破苍穹开始,中国载人航天工程走过二十年风雨兼程。神舟五号实现载人突破,七号完成太空行走,十二号开启空间站建设,每一艘飞船都在刷新技术高度。特别是神舟十三号返回时,科研人员已能预测黑障出现的时间窗口,但稳定通信仍是未解难题。

直到神舟十五号,返回舱表面新型防热材料抵御住高温考验,相控阵雷达精准锁定目标,测控站网络严阵以待,最终成就"全程可控"的壮举。

这背后是无数科研人员的坚守。钱学森等老一辈科学家奠定基础,新一代团队在等离子物理、材料科学等领域持续攻关。

返回舱上每块防热瓦的配方都经过上千次试验,通信系统的算法在超级计算机中迭代优化。正如参与神舟研发的工程师所说:"我们不是在追赶,而是在开辟新的技术路径。"

六代战机插上隐形翅膀黑障通信技术的突破,让中国六代战机研发如虎添翼。按照规划,六代机需具备10马赫以上的超音速巡航能力,这意味着其穿越大气层时必然遭遇黑障现象。

传统战机在此阶段只能"盲飞",而中国新技术让战机在极端环境下仍能接收预警信息、调整飞行姿态,甚至与无人机编队协同作战。

在成都飞机设计研究所的风洞中,六代机模型已能模拟25马赫的飞行状态。全向隐身涂层让雷达反射面积缩小百倍,人工智能系统可瞬间处理海量战场数据。

有消息称,首架原型机已进入地面测试阶段,预计2026年完成首飞。军事专家指出,突破黑障通信后,六代机将真正实现"超视距打击"——在对手雷达发现前已完成锁定,在电磁压制中依然保持通信畅通。

技术外溢改变游戏规则中国航天技术的突破,正在改写全球军事竞争规则。美国原本计划在2028年推出第六代战机NGAD,但面对中国进度已提前启动备用方案。

俄罗斯苏-57战机设计师坦言:"中国用黑障通信技术解决了超音速飞行最后一块拼图。"国际航空周刊报道显示,中国六代机采用的氮化镓雷达和定向能武器系统,已引起北约集团高度关注。

这种技术外溢效应正在显现。中国超高速风洞技术已向商业领域开放,民营航天公司开始探索可重复使用的天地往返飞行器。

军事观察家认为,突破黑障后,中国将构建"空天一体化"作战体系:六代机既能在大气层内执行精准打击,又能作为空天飞机的载机平台,真正实现"一小时全球到达"的战略目标。

从实验室到星辰大海当神舟十五号返回舱冲破黑障的瞬间,地面指挥中心爆发出热烈掌声。这掌声不仅为三位航天员的平安归来,更为中国航天人八十年磨一剑的坚持。从东方红一号到天宫空间站,从黑障通信到六代战机,中国正在用自主创新重新定义航天规则。

正如载人航天工程总设计师周建平所说:"我们不是在重复别人的道路,而是在开辟人类探索宇宙的新边疆。"随着技术瓶颈不断突破,中国离建设航天强国的目标越来越近,而星辰大海的征程,才刚刚开始。