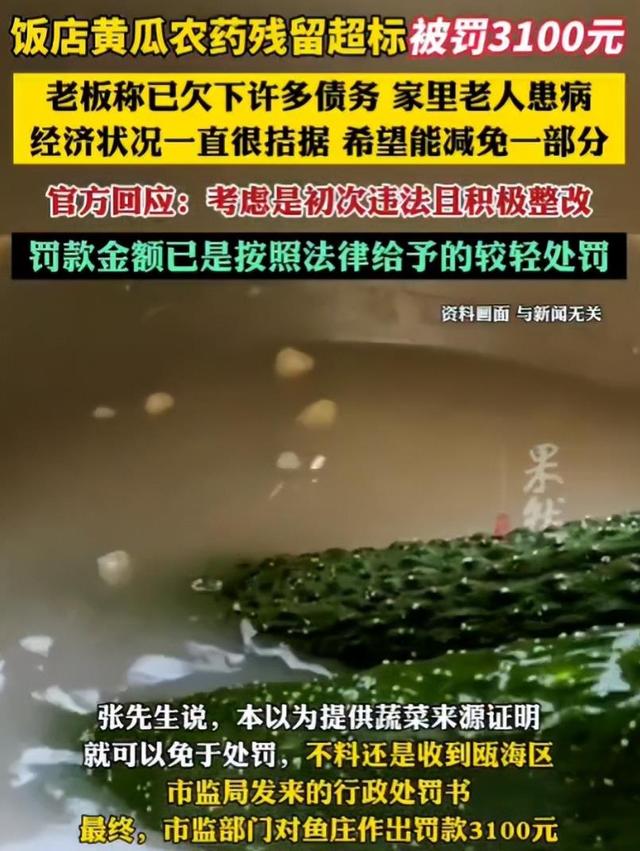

一家小饭店因为从正规蔬菜店购买的黄瓜农药超标,被罚款3100元。这看似普通的执法新闻,却折射出我们监管体系中一个严重的问题:责任总是落在最容易执法的对象身上,而不是最应该负责的人身上。

市监局的回应是:

市监局的回应是:餐饮经营者对食材负有查验义务。这话乍听有理,细想却经不起推敲。我们不禁要问:一个小饭店老板,要如何查验黄瓜的农药残留?难道要在后厨配备一个微型化验室?还是每买一批菜都要送检?

这让我想起前些年的三聚氰胺事件。

这让我想起前些年的三聚氰胺事件。当时人们愤怒的不仅是奶粉造假,更是"穷人只配喝毒奶"的现实。今天的黄瓜事件,某种程度上也是在重演这个逻辑:监管的责任,被转嫁到了最末端的经营者身上。

让我们仔细梳理一下这个责任链条:

让我们仔细梳理一下这个责任链条:农药超标的黄瓜,首先是种植者的责任,其次是批发商和零售商的责任,最后才轮到餐饮店。但在整个链条中,市场监管部门才是把关人,他们有专业的设备、专业的人员,理应在农产品进入市场之前就做好把关。

可现实是什么?

可现实是什么?监管部门不去源头查处,反而在链条末端开出罚单。这就像是一个城市发生了污染,环保部门不去查工厂,反而去罚戴口罩的路人。这种做法,与其说是执法,不如说是在完成任务指标。

更让人深思的是,这位饭店老板明明有进货单据,有监控视频,证明自己是从正规渠道购买,却仍然逃不过处罚。这暴露出一个更大的问题:在我们的监管体系中,"依法"往往变成了"依条文",而失去了法律应有的公平与正义。

有人可能会说,法律就是法律,既然规定经营者有查验义务,那就必须执行。但法律的目的是什么?是为了保护公众利益,而不是为了惩罚守法经营者。当一个小饭店老板尽到了正常的注意义务,从正规渠道采购,保留了完整证据,我们还能说他违法吗?

这让我想起一个古老的法律问题:

这让我想起一个古老的法律问题:如果一个人在商店买了一把刀,后来发现这把刀是赃物,我们该惩罚谁?显然不是那个善意购买者。同样的逻辑,当一个饭店从正规渠道购买食材,却因为上游的问题被处罚,这公平吗?

更深层的问题是,这种执法方式会带来什么后果?

更深层的问题是,这种执法方式会带来什么后果?它会让小微企业主人人自危,因为他们永远不知道自己什么时候会因为"不可知"的原因被处罚。它还会助长市场上的不正之风,因为真正的违法者逍遥法外,而守法者反受其害。

解决这个问题,关键在于三点:第一,监管重心要前移。

解决这个问题,关键在于三点:第一,监管重心要前移。与其在终端查处,不如在源头把关。市场监管部门应该加强对农产品市场的监管,让问题食材在进入流通环节之前就被发现。

第二,建立责任追溯机制。当发现问题食材时,应该顺着供应链往上追查,而不是简单地处罚终端经营者。

第三,执法要更加人性化。在确定处罚对象时,要考虑经营者是否尽到了合理注意义务,是否有主观过错,而不是机械地适用法条。

这起黄瓜超标的新闻,表面上是一张3100元的罚单,实际上却是我们监管体系中一个深层问题的缩影。如果不能改变这种责任倒置的执法逻辑,我们的食品安全问题就永远停留在"处罚秀"的层面,而不能从根本上得到解决。

对于那位饭店老板来说,3100元或许不是一个大数目,但这里面折射出的监管逻辑,却值得我们每个人深思。毕竟,下一个被这种逻辑处罚的,可能就是你我。

对于那位饭店老板来说,3100元或许不是一个大数目,但这里面折射出的监管逻辑,却值得我们每个人深思。毕竟,下一个被这种逻辑处罚的,可能就是你我。