4月18日,由李一桐、陈鑫海主演的国风神话剧《古乐风华录》正式官宣全阵容。

这部以中国传统音乐与仙侠奇幻融合为亮点的剧集,凭借新颖设定和精美制作赚足眼球,但能否突破“题材先行,剧情乏力”的仙侠剧通病?让我们一探究竟。

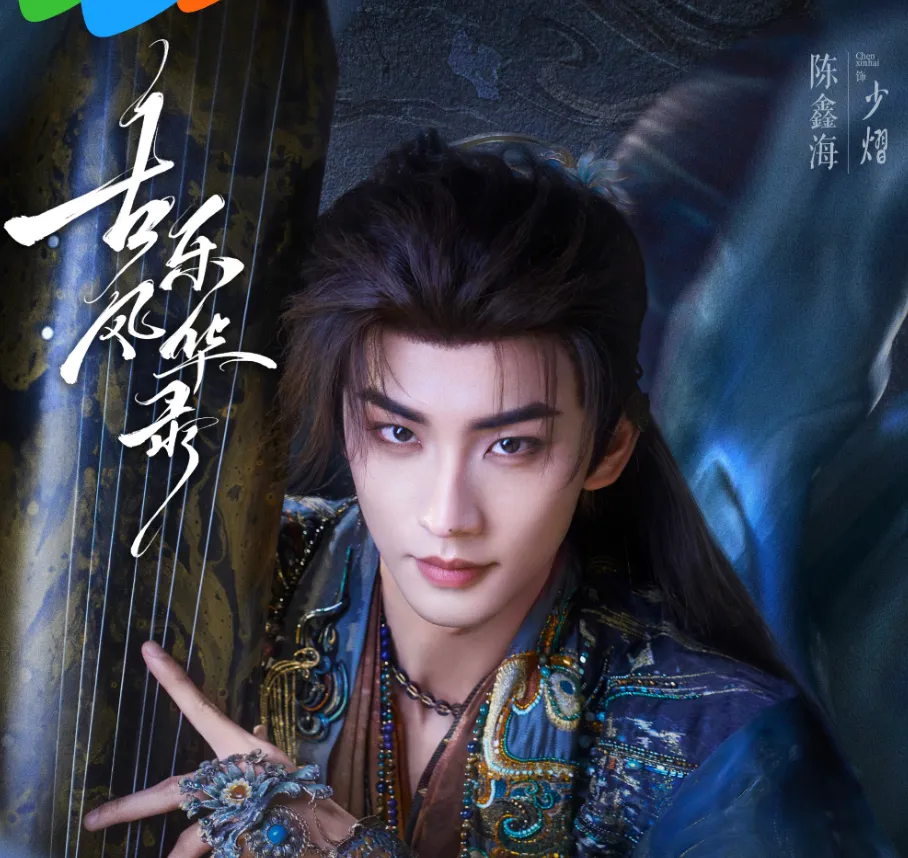

一、剧情梗概:乐灵与乐师的宿命纠葛《古乐风华录》讲述了普通乐师越央央(李一桐 饰)与破印而出的失忆乐灵少熠(陈鑫海 饰)携手化解十二乐灵心结、重启神谱《风华录》的故事。

两人从互相利用到并肩成长,从误会隔阂到携手救世,最终以音乐之力平息纷争,谱写了一段跨越种族与记忆的仙侠恋歌。

这其实是男女主合照···没错男主本体是个琴

二、题材创新:古乐拟人化,国风美学突围1.“乐器有灵”的奇幻设定

剧中,古琴、琵琶、箫等十二种乐器被赋予灵性,化身为拥有独立人格的“乐灵”。

乐师需通过音律修炼与乐灵建立羁绊,唯有心意相通者方能唤醒器灵之力。这一设定将“器物有灵”的传统理念具象化,赋予古乐文化鲜活的生命力,不仅致敬了传统文化,更以拟人化拉近与现代观众的距离。

这种剧情模式在游戏或动漫中其实已经很常见了,但在电视剧中确实还算蛮新奇的。

2.传统音乐与现代审美的碰撞

剧组与中央民族乐团合作,将传统乐器的音律融入剧情;服化道设计则结合敦煌飞天风格,打造兼具古典韵味与视觉冲击力的仙侠世界。

剧中十二乐灵对应不同乐器——

1.少熠(陈鑫海饰)——古琴

古琴,中国最古老的弹拨乐器之一,七弦十三徽,距今超三千年历史。

音色清幽沉静,被誉为“文人琴”,承载“天人合一”哲思,琴谱沿用独特减字谱,位列“琴棋书画”四艺之首。

2.南宴(肖燕饰)——琵琶

琵琶,中国传统弹拨乐器,起源于秦汉,四弦、梨形曲项。音色清亮饱满,技法丰富,轮指如珠落玉盘,扫弦似金石铿锵。

敦煌壁画中多见其形,是丝路文化交融的象征。

3.夏蝉(何洛洛饰)——洞箫

洞箫,中国传统竖吹管乐器,竹制单管,音色空灵悠远。多为六孔(前五后一),无膜孔,竖持演奏,技法注重气息控制,擅表现清幽意境。

历史可追溯至汉代“竖吹”,唐宋盛行,文人用以抒怀。

4.沉玉(饶嘉迪饰)——笙

笙,中国传统簧管乐器,商周时期起源,由笙斗、笙苗及簧片构成。音色清越明亮,唯一能奏和声的古老乐器,多用于宫廷雅乐调和众音,有“和笙”之称。

5.暮雪(加奈那饰)——瑟

瑟,中国古代弹拨乐器,通常25弦,木制长形音箱,音色浑厚庄重。先秦时期与琴并称“琴瑟和鸣”,多用于宫廷雅乐,象征礼乐文化。

汉代后渐失传,现依文物复原。

6.骆阳(李耕耘饰)——磬

磬,中国古代石制打击乐器,商周时期盛行,多由玉石或青石雕成曲尺形,悬挂击奏。音色清越悠远,常用于宫廷雅乐与祭祀,象征礼制庄严,《诗经》载“笙磬同音”,代表曲目《大武》中磬声肃穆,体现“金声玉振”的礼乐精神。

7.勿扰(王以纶饰)——钟

钟,中国古代青铜打击乐器,商周盛行,合瓦形,分甬钟、钮钟。音色庄严浑厚,多件组合成编钟,用于祭祀雅乐,象征礼制,与磬并称“金石之声”。

8.千晓(常华森饰)——阮

阮,中国传统弹拨乐器,汉朝起源,四弦、圆形音箱、直柄。音色圆润浑厚,因晋代阮咸善奏得名,故称“阮咸”。

常用于民乐合奏,形制分高、中、低音,是古代文人音乐的重要代表。

9.孟晚回(董颜饰)——埙

埙,中国古老陶土吹奏乐器,卵形闭管,顶端吹孔,音色苍凉浑厚。

新石器时代已存(半坡遗址出土实物距今约七千年),商周时期盛行,多用于祭祀与宫廷雅乐,文人视为怀古之音,今多用于民乐渲染悲怆意境。

10.玄舟(尹子维饰)——笛

笛子,中国传统横吹管乐器,竹制,开吹孔、膜孔及六指孔,贴笛膜后音色清脆透亮。

音域宽广,表现力强,新石器时代已有骨笛(贾湖遗址),秦汉定型,广泛应用于民乐独奏与合奏,擅演绎灵动悠扬的意境。

11.糯糯(陈芷琰饰)——铃

铃,中国传统打击乐器,青铜或铜制,钟形小体,摇奏或碰击发声。

音色清脆空灵,商周时期已用于祭祀乐舞,佛教法器常见金刚铃,民间用于节庆舞蹈伴奏,象征驱邪纳吉。

12.咚咚(卢禹豪饰)——鼓

尽管《古乐风华录》题材新颖,但以下问题可能成为口碑隐患:

1.剧情套路化风险:若缺乏细腻的情感铺垫与世界观深化,恐陷入“高概念低叙事”的窠臼。

2.支线庞杂与主线失衡:十二乐灵的心结、风华录的纷争等支线若处理不当,可能分散主线焦点,导致节奏拖沓或逻辑混乱。

3.音乐元素的表层化:尽管标榜“古乐”主题,但若仅将乐器作为背景符号,未深入挖掘音乐与角色命运的关联,恐浪费这一创新设定。

《古乐风华录》以古乐拟人化的创意打开国风仙侠新赛道,李一桐与陈鑫海的化学反应亦令人期待。

然而,华丽的皮相之下,仍需扎实的剧情与情感内核支撑。若制作方能平衡创新与叙事,或许能成为下一个爆款;反之,则可能沦为“美学盛宴,剧情空洞”的又一案例。

本文图片来源于网络,如有侵权,联系删除