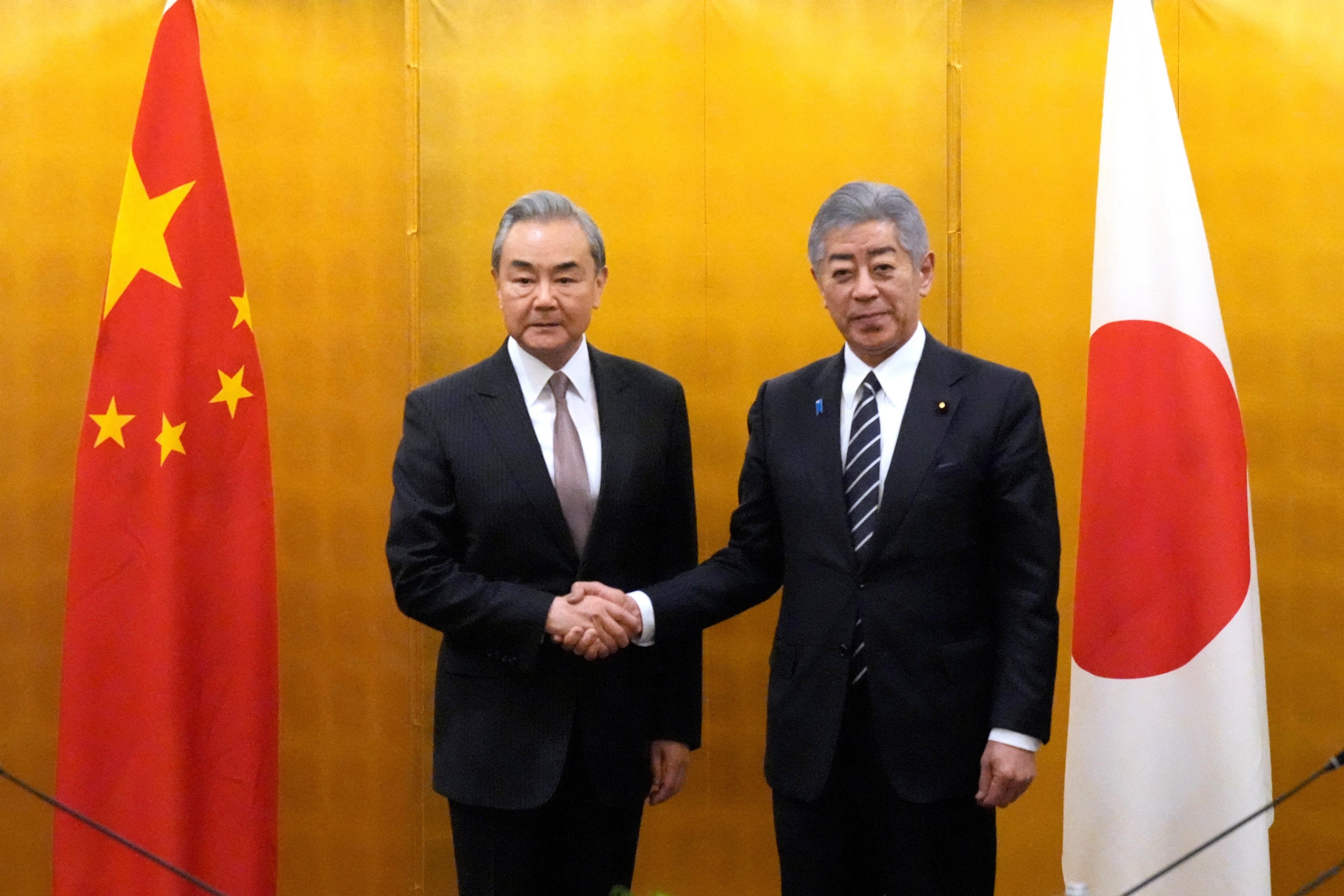

当中日两国官员在东京握手言欢时,一场关乎东亚未来格局的外交博弈已悄然展开。中国外长王毅在结束中日经济高层对话后,并未立即返程,而是罕见约见日本七大对华友好团体负责人及前首相福田康夫。这场被外界称为“东京破冰”的会晤,既展现出中日关系的韧性,也暴露出两国在核心利益上的深层裂痕。

最新一轮中日经济高层对话交出了亮眼成绩单:双方达成20项合作协议,涵盖数字经济、绿色能源等前沿领域。王毅外长特别提及的一组数据引发日媒热议——中日贸易额连续15年稳居3000亿美元高位,双向投资累计近1400亿美元。这些数字背后,是两国产业链深度嵌套的现实:日本精密仪器依赖中国稀土,中国新能源车仰仗日本半导体。

然而,经济合作的“高热度”难掩政治互信的“低气压”。日方在会谈中再度炒作钓鱼岛、南海等议题,更借乌克兰危机影射台海,声称“反对武力改变现状”。这种既要中国市场又踩中国红线的矛盾姿态,折射出日本外交的深层困境:如何在美日同盟与对华合作间寻找平衡点。

日本外相岩屋毅的“两面话术”颇具代表性。他一面强调“中日合作对全球经济复苏至关重要”,另一面却在七国集团框架下签署涉台联合声明。这种“经济靠中国、安全靠美国”的投机策略,实则是日本对华政策的传统延续——既想分享发展红利,又试图维系对华遏制。

王毅外长的回应则充满东方智慧。在公开场合,他提醒日方“树立正确相互认知”;在闭门会议中,他与日本友华团体深入交流三小时。这种“官方对官方、民间促官方”的双轨策略,既守住原则底线,又为中日关系预留转圜空间。观察人士注意到,王毅特意选择与福田康夫会面,这位曾推动“中日战略互惠关系”的前首相,其政治遗产正被现政府逐渐淡忘。

王毅约见的七大对华友好团体,堪称中日关系的“活化石”。日中友好协会、国际贸易促进协会等组织,曾见证过田中角荣访华的历史瞬间,也经历过中日关系冰冻期的坚守。这些团体负责人平均年龄超过70岁,新生代接班断层严重,侧面反映出日本对华友好力量的青黄不接。

在与友华团体座谈时,王毅特别提及“永不再战”的初心,触动在场多位亲历战争岁月的日本友人。京都商工会代表山本隆司感慨:“我们的父辈用鲜血明白战争的愚蠢,现在的政客却在重蹈覆辙。”这种代际认知差异,恰是日本社会对华态度割裂的缩影。

王毅的东京之行,本质是场精密设计的地缘政治操盘。在经济层面,通过深化合作绑定日本产业命脉;在政治层面,分化日本政坛的亲美势力;在舆论层面,唤醒民间对和平发展的集体记忆。这三重布局相互交织,既为可能恶化的中日关系设置防火墙,也为美国“印太战略”打入楔子。

值得关注的是,日本经济界在此次对话后释放强烈信号:三菱商事宣布追加在华新能源汽车投资,住友化学重启青岛新材料基地建设。这些商业决策与政治表态的温差,揭示出日本精英阶层的现实考量——当美国保护主义愈演愈烈,中国市场仍是不可替代的避风港。

这场跨越四十年的对话,再次印证中日关系的特殊辩证法:合作与竞争并存,历史与未来交织。当王毅登机离开羽田机场时,他留给东京政坛的不仅是20项合作协议,更是一道关乎战略智慧的思考题——是要做美国印太棋局的“马前卒”,还是成为亚洲共同繁荣的“建筑师”?答案,或许就藏在那些发黄的《中日和平友好条约》文本里。