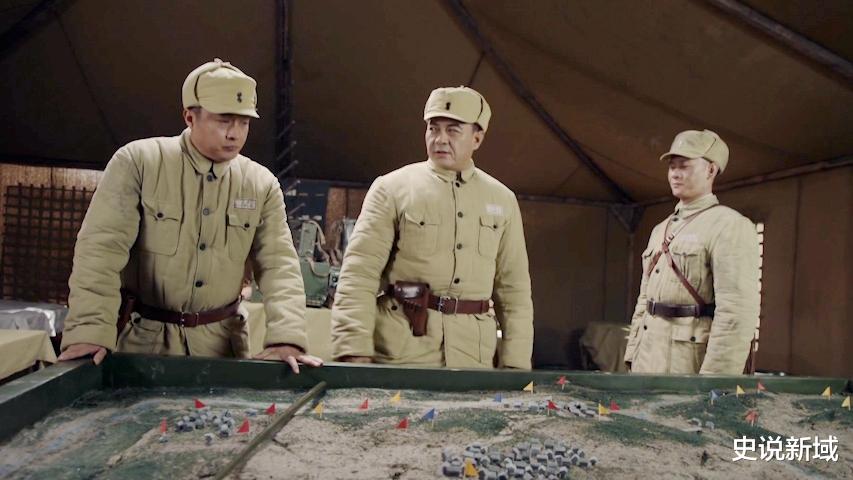

1949年夏,湖南衡东的密林深处,一支自称“解放军衡东支队”的游击队正召开紧急会议。领头的中年军官展开地图,指着湘江防线说:“白崇禧的钢七军明天就到,咱们得给四野主力争取三天时间。”

谁也不会想到,这位指挥若定的将领,竟是四野政委罗荣桓的亲弟弟——三个月前还是国民党少校的罗湘。

黄埔六期的岔路口

1926年的广州黄埔军校,21岁的罗湘与廖耀湘、程子华同期入学时,兄长罗荣桓正在青岛大学组织罢课。这对湖南衡山走出的兄弟,在历史转折点上走向不同道路:哥哥投笔从戎参加秋收起义,弟弟选择正统军校历练。

罗湘在黄埔的成绩单显示,他的战术推演、步炮协同课程均列前茅。1929年毕业时,国民党嫡系部队争相招揽这位高材生,而罗荣桓此时已是红四军政委。兄弟二人在家书中激烈争论,罗湘坚持认为“强军才能救国”,罗荣桓回信痛陈:“黄埔教的是杀人术,红军学的是救人心。”

国民党军营的十年幻灭

在国民党88师任排长期间,罗湘的带兵笔记里写满困惑:士兵军饷被克扣三成,团长生日要连排军官凑份子,剿共战报虚报人数骗取补给……1937年淞沪会战,他带着全连死守闸北仓库四昼夜,战后却发现阵亡抚恤金被旅长私吞。

《国民党军队档案》记载,罗湘曾三次递交战术改革建议,均石沉大海。同期加入共产党的黄埔同学程子华,此时已在冀中创建抗日根据地。至1945年,当罗荣桓指挥山东八路军光复临沂时,罗湘仍在国民党杂牌军当参谋,看着美械部队将领用金条买官。

衡山脚下的觉醒时刻

1947年脱下国民党军装时,罗湘的日记本上画满问号:“为什么美式装备打不过小米加步枪?”回到衡东老家,他看到农民为躲抓丁自断手指,听闻解放区开展土改,开始重新思考兄长当年的选择。

以“剿匪”为名,罗湘组织起300人的保乡队。这支队伍很快露出真容:夜袭国民党税所,开仓放粮;伏击保安团运输队,缴获的布匹分给贫户。当地老人回忆:“罗队长专打‘刮民党’,给穷人发‘翻身粮’。”到1948年底,这支部队已控制湘江两岸六个乡镇,被百姓称为“罗家军”。

四野南下时的兄弟重逢

1949年8月,四野46军兵临衡阳。军长詹才芳的作战日志记载:“自称‘衡东支队’的罗湘部,三日连破白崇禧三道防线。”更令指挥部震惊的是,这支穿着国民党旧军装的队伍,竟能完整背诵《三大纪律八项注意》。

罗荣桓接到电报时,正在起草《关于南下部队政治工作的指示》。面对胞弟的改编问题,他给詹才芳的亲笔信写道:“罗湘同志历史复杂,需经军政大学系统改造。我作为兄长,更应避嫌。”这份现存军博的信件上,有被泪水晕开的墨迹。

军政大学里的重塑人生

在汉口军政大学,37岁的罗湘与二十岁出头的青年学员同吃同住。他的课堂笔记里,密密麻麻记着“为人民服务”“党指挥枪”的原则。副校长谭政在给罗荣桓的汇报中说:“罗湘剖析国民党腐败根源的发言,令全场动容。”

1950年毕业分配时,罗湘主动要求到最艰苦的河南治淮工地。他带领民工发明的“分层夯土法”,使堤坝抗洪能力提升三倍。1982年病逝前,这位曾任郑州水利局副局长的老人,床头始终摆着两张照片:一张是黄埔六期毕业照,另一张是衡东支队接受改编时的合影。

罗湘的故事,在四野战史中不过短短三百字记载,却映照出千万旧军人在历史大潮中的抉择。当他在治淮工地上扛起第一筐泥土时,或许终于懂了兄长当年的话:枪杆子要握在人民手里,才能真正守护江山。

【参考资料】:《罗荣桓传》(当代中国出版社)、《第四野战军战史》(解放军出版社)、《黄埔军校同学录》(广东人民出版社)、《中南剿匪斗争纪实》(湖北文史资料编辑部)。