政治纽带与经济动脉:明代藏传佛教朝贡制度的双重运行机制

一、制度框架:朝贡体系的政治架构与类型分化

1、年例朝贡:隶属关系的制度化表达

作为明朝治藏的核心政策,年例朝贡以三年一贡为基本周期,要求藏地僧俗首领定期进献方物,象征对中央政权的臣属。明廷通过颁发印信、诰敕强化管控,如成化年间规定“钤王印文书”以验明身份,杜绝冒贡。

2、请职与袭职朝贡:权力合法性的构建

藏地僧俗首领通过朝贡获取官职封号(如法王、国师),明廷则借此确立“多封众建”的统治逻辑。例如,永乐年间帕竹第悉获封阐化王,其承袭需经中央核准并缴还原印,形成“世修职贡”的世袭纽带。

3、谢恩与庆贺朝贡:礼仪互动的政治隐喻

受封者以贡物回报皇恩(如永乐朝大宝法王获赐金银器皿后遣使谢恩),而新帝登基、册封太子等庆典更成为藏地表达忠顺的契机,如宣德年间大乘法王遣使贺万寿节。

二、空间网络:贡道体系与区域互动

1、路线演变:从多元到规制化

明初贡道以甘青道为主(河州、洮州枢纽),因地理便利且驿站完备;成化后强制川藏道为主干,规定“由四川雅州入”,沿途设碉门、打箭炉等关卡核验身份。但藏地使团常违例取道甘青,反映传统路径的惯性。

2、经济动脉:茶马贸易与物资流动

贡道同时是茶马互市的通道。明廷设秦州、河州等茶马司,以茶叶换取藏地马匹,形成“以茶驭番”策略。如洪武朝规定“三千户共出马一匹”,茶叶年赐量达数万斤,成为维系朝贡的经济诱因。

三、物质交换:贡赐体系的经济实质

宣德年间马匹交易价差显著,中马赏钞250锭,下马仅60锭,体现明廷对优质资源的把控;成化朝限制“每使团不过150人”,但实际常超规,如弘治朝单次入贡达2800人,反映制度弹性。

四、管控逻辑:制度化与地方博弈

1、“四定”原则:定期、定员、定道、定制

成化改革确立三年一贡、勘合文书、川藏主道等规则,试图遏制冒贡滥赏。例如,国师以下禁止独立朝贡,违者沿途拘押。

2、地方实践:制度变通与利益驱动

藏地僧团通过“洗补敕书”“夹带私货”等策略突破限制,明廷则因“柔远”需求默许,如嘉靖朝破例接纳超规使团,以“顺夷情”维系边疆稳定。

五、历史回响:制度效能与边疆整合

朝贡制度通过“政治象征—经济互利”的双重机制,将藏地纳入王朝统治:

政治整合:设立乌思藏都司、僧纲司,授权寺院“约僧管民”,形成政教合一的间接治理。

文化认同:留京僧人弘法任职,促进汉藏交流;明廷以佛教“化导为善”,如朱元璋敕令僧人“说法安民”。

边疆安全:僧兵参与平叛(如万历朝韩罗汉剿蒙古),成为军事辅助力量。

沃唐卡结语:制度遗产与中华多元一体格局

明代朝贡制度以“厚往薄来”为表,以“因俗而治”为里,通过物质交换与仪式互动,构建了汉藏共享的政治文化秩序。其“羁縻—管控”的双重逻辑,不仅为清代“金瓶掣签”等制度奠定基础,更印证了边疆治理中“多元一体”的历史智慧。

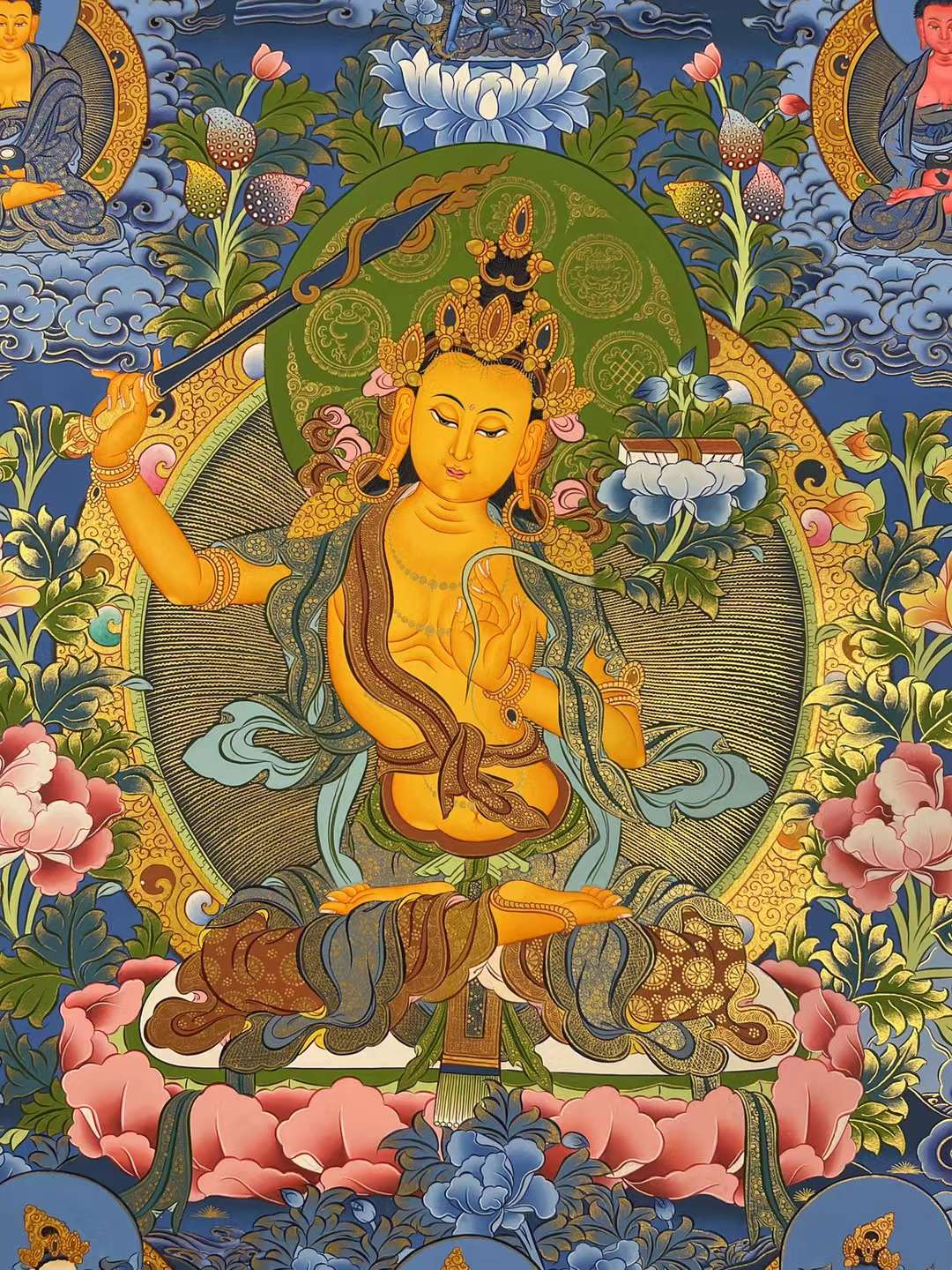

接下来请朋友们欣赏一组沃唐卡编号为153-454978的文殊菩萨唐卡: