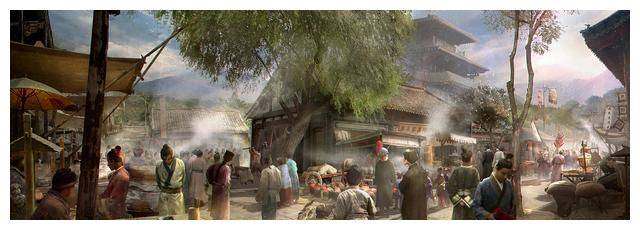

春秋时期,由于周王室的日渐衰微,权力去中心化趋势渐成。各国诸侯不再顾忌周王室,相互之间时有征伐,战争十分频繁。

作为当时北方的两个大国,秦晋都有称霸诸侯的野心。秦国想发展必须东进,而晋国想独霸中原,就必须遏制秦国的进犯,但双方都互相忌惮对方的实力,互有牵绊,一时之间难有成就,形成了一种奇妙的平衡关系。

为了巩固这种平衡,加强两国的友好关系,公元前656年,晋献公将女儿伯姬嫁给了秦穆公,就是穆姬,正式开启了秦晋之好。这种友好关系虽然中途遭到了晋惠公的破坏,并引发了公元前645年的“韩原之战,”但最终在秦穆公回护下弥合了这种分歧。

公元前636年,在秦穆公将公子重耳拥立为晋文公,将宗室之女文赢嫁于他之后,两国的友好关系被推向了高潮。

公元前632年随着晋楚“城濮之战”晋国的胜利,秦穆公清楚的感觉到了“秦晋之好”只利于晋国,为秦国带来的利益太少。公元前630年,晋文公会同秦穆公讨伐郑国,结果秦穆公被郑国使臣烛之武晓以利害给劝退,秦晋开始结怨,秦晋之好生出嫌隙。

这时的秦国在百里奚和蹇叔几十年的经营下,国力日盛,这更增强了秦穆公的扩疆拓土的野心,再加上秦穆公苦等几十年,想在有生之年能实现争霸中原的夙愿,便开始计划先灭郑国,为争霸中原开拓前沿阵地。

公元前628年,随着晋文公的去世,断断续续维持了28年的“秦晋之好”终于宣告结束。

秦晋争霸也正式开启!

当时的郑国地处中原,地理位置优越,农业比较发达,商业经济也较各诸侯富裕,一时间成为各国争夺的焦点。当时不论晋国、楚国、秦国、齐国或宋国,欲称霸中原必先控制郑国,因此五国争霸,都把郑国作为了目标和战场。

公元前628年,当初帮助戍守郑国的秦国大夫杞子、逢孙、杨孙等向穆公密报,说郑国又投诚于晋国,并从晋国迎回了公子兰立为世子,由此可见秦郑之盟并不可靠。而这时恰逢晋文公和郑文公先后去世,杞子三人立即建议秦穆公派兵偷袭郑国,由当初驻守郑国的秦国人作内应,则郑国可灭。

多年来秦穆公处心积虑谋求向东发展,这个建议正中下怀,如能袭取郑国,即可进入中原,进而分享到制衡中原的霸权,秦穆公决不允许痛失这次挺进中原的机会。

接到密报后,秦穆公遂征求百里奚和蹇叔的意见,二人既说:“秦距郑千里之遥,我们劳师以远长途奔袭,不可能掩人耳目,他们必有所准备,到时我们则会劳而无功,致士卒生怨,恐中途有变。”最终急于争霸中原的秦穆公没有听取二人的意见,命百里奚之子孟明视、蹇叔之子西乞术、白乙丙带军远征。

百里奚、蹇叔见秦穆公执意要乘晋、郑两国新丧之机伐郑,几番劝阻无效,也只能作罢。蹇叔乘送子出征之机告诉两子:“晋军必设伏于崤山。崤山有二陵,其南岭,为夏王的陵墓所在;北岭,周文公在此避过风雨,秦军必葬身于此处。”两子见状只以为父亲怜恤自己,并不以为意。

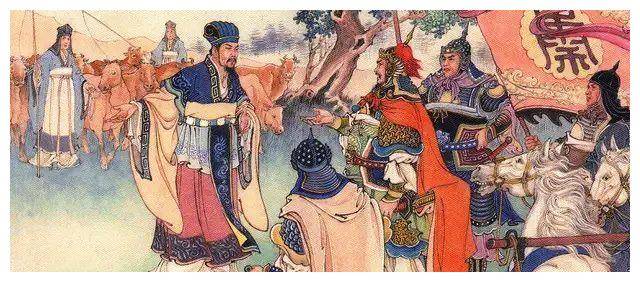

公元前627年,春二月,孟明视、西乞术、白乙丙率大军绕过晋国的桃林、崤函、虎牢等数道雄关险隘远征郑国。大军行至滑国(在今河南偃师县之缑氏镇),遇郑国到周做生意的商人弦高。弦高见状大惊:“郑国乃我父母之邦,如闻不救,万一亡国,自己有何面目归乡?”想到此处,一面派人回郑国报告,一面以国君名义选出二十头肥牛,前去犒劳秦军。

由于弦高的警示,潜伏的内应杞子只能逃亡到齐国,逢孙、杨孙逃亡到宋国。孟明视见状知道郑国已经有了准备。认为"攻之不克,围之不继",不如退兵,就袭灭滑国,满载战利品准备返回秦国。

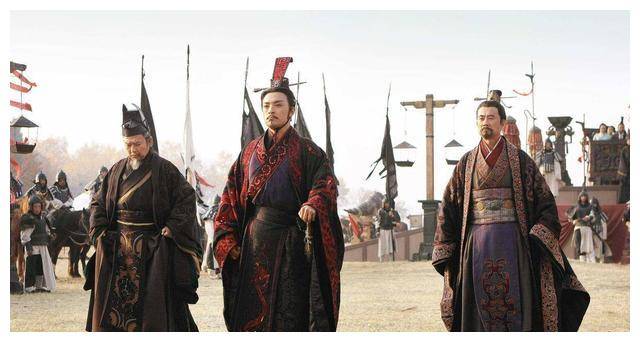

这时正在大丧期间的晋国也已接到了秦国偷袭郑国的消息,闻秦师千里袭郑未果,携带缴获物资灭滑而还。晋襄公随即便和中军帅先轸、大夫栾枝等大臣商议如何应付,先轸认为:“秦穆公不听百里奚、蹇叔的忠告,在我国丧期间,兴贪婪之师,这是天赐良机,机不可失,今日如若放过他们,必会遗患无穷,累及子孙后代。”

晋襄公遂采纳了先轸的建议,亲率大军联合姜戎一起伐秦,在崤山(今洛宁、陕县、灵宝间)。设下埋伏。四月,本就无功而返的秦军士气低落,人困马乏,进入晋军设的埋伏圈后,即惊慌失措,四散奔逃。而晋军以逸待劳,士气正旺,在与姜戎的夹击下,秦军最终全军覆没,孟明视、西乞术、白乙丙等三帅被俘,晋军全胜而归。

晋襄公的母亲文嬴知道后并请放了秦国的三位统帅。而晋襄公也知道,秦国已经付出了贸然出兵了代价,晋国也遏制了秦国东进的势头,既然目的已经达到了,再说还有母亲的请求,就不易和秦国闹的太僵,随即释放了孟明视、西乞术、白乙丙三人。

公元前625年,为了实现东进的计划,也为了报崤山之仇。秦穆公命孟明视率军与晋军在秦国西部的彭衙展开激战,最终以失败告终,同年冬天,晋国会同宋、陈、郑三国联合攻秦,最终将秦国狙击在彭衙以西。

公元前624年,秦穆公力排众议,仍任命孟明视为主帅,率军再度攻晋。为激发将士斗志,孟明视下令将乘船焚毁,准备与晋军决一死战。最终秦军攻占晋邑王官,并继续挥师北上攻破郊邑。

晋军见秦军来势凶猛,遂坚守城池,拒不出战。

求战不成的秦军,遂南下进抵崤山,掩埋掉三年前战死于该地的秦军士兵的遗骨,并立碑纪念。因此,彭衙之战和王官之战成为崤山之战的余波。

至此,秦军终雪崤山之耻。

崤山之战是春秋历史上秦晋争霸的一次重要战役,它的爆发不是偶然的,而是秦、晋两国根本战略利益矛盾冲突的结果。自公元前627年至公元前558年,近70年间,秦晋经过了崤之战,彭衙之战,王官之战,新城之战,河曲之战,辅氏之战,麻隧之战,栎之役,迁延之役等大大小小几十场战役,虽互有胜负,终究谁也奈何不谁。

从此秦国东进中原之路被晋国扼死,被牢牢封锁在函谷关以西,使秦师三百年不能东进。秦穆公不得不向西用兵,"益国十二,开地千里,遂霸西戎"。而晋国则控制了河西地区的诸多城池,得以长期称霸中原。