一声通缉令,惊动了整个军统特务系统。1949年末的一天,台北军统总部内,毛人凤面色铁青地盯着桌上的电报,手中的茶杯"咣当"一声摔在了地上。这位军统局长,素来以铁腕手段著称,此刻却仿佛被人狠狠地打了一记耳光。在他眼前的,是一份来自昆明的紧急报告:军统云南站站长沈醉,率部宣布起义!

在当时的军统系统内,沈醉的地位举足轻重。作为军统云南站的最高负责人,他掌握着大量机密情报。更令人震惊的是,在军统数十位将级特务中,唯独沈醉敢于公开宣布起义,这让毛人凤颜面尽失。一时间,整个台北城内流传着一个问题:为何沈醉会在这个关键时刻选择"背叛"?而更令人费解的是,毛人凤为何对这位昔日的生死兄弟如此痛恨,甚至不惜重金悬赏通缉?

一、权力更迭:从军统兄弟到生死之敌

一、权力更迭:从军统兄弟到生死之敌在军统的档案室里,至今还保存着一张泛黄的照片。照片上,两个意气风发的年轻人正在中央军校的操场上比试搏击。这是1933年的一个秋日,年仅22岁的沈醉与24岁的毛人凤第一次相遇。那天的比试,以沈醉技高一筹而告终。

这场比试之后,两人很快成为了无话不谈的好友。在军校特训班的日子里,沈醉和毛人凤经常结伴行动。每到周末,两人都会相约到南京城里的一家茶馆,一坐就是大半天。茶馆老板还特意为他们留了个固定座位,就在二楼靠窗的位置。

1934年春,特训班组织了一次实战演练。演练的内容是在江南某小镇追捕"敌特分子"。沈醉和毛人凤被分在同一个小组,负责布置跟踪陷阱。就在行动前夜,毛人凤突发急症,高烧不退。按照规定,这种情况必须请假,否则可能影响整个计划的进行。

沈醉得知消息后,立即赶到医务室。当时的军校教官正在查铺,看到两人后严厉批评。沈醉却一个箭步上前,主动请缨顶替毛人凤的位置。这一举动让在场所有人都颇为意外,因为顶替意味着要独自完成双人的任务量。

那次演练持续了整整三天。沈醉不仅圆满完成了任务,还因出色的表现获得了特训班的嘉奖。从那以后,"沈毛组合"成了特训班的一个响亮名号。

1937年,抗日战争爆发。军统局长戴笠看中了这对搭档的能力,将他们一同调到重庆总部。在那段腥风血雨的岁月里,沈醉与毛人凤携手破获了多起谍报案件。其中最引人注目的是1939年的"重庆码头案"。

当时,日军特务在重庆江边的码头设立了一个秘密情报站,专门收集军事情报。这个情报站伪装成一家杂货铺,每天都有大量船工进进出出,看起来毫不起眼。沈醉和毛人凤经过三个月的侦查,终于发现了破绽:这家店的账本有问题。

在一个雨夜,两人带队突袭了杂货铺。行动中,毛人凤负责正面突入,而沈醉则从后门包抄。就在特务即将销毁证据时,沈醉及时赶到,一把抢过了即将焚烧的密码本。这次行动一举捣毁了日军在重庆的重要情报网,缴获了大量机密文件。

然而,这对生死之交却在1946年戴笠空难后渐行渐远。当时军统局长之位出现空缺,由郑介民临危受命。郑介民上任后大刀阔斧改革,不仅取消了特工们的"外快"收入,还在各部门安插自己的亲信。这一举动引发了军统内部的强烈不满。

沈醉与毛人凤再度联手,开始暗中反对郑介民。两人联合其他不满郑介民的军统老人,向蒋介石告发郑介民"专权跋扈、贪污腐败"。这场博弈最终以郑介民下台而告终。

按理说,推翻郑介民后,这对老搭档应该继续携手并进。不料毛人凤接任军统局长后,态度骤变。1947年春,他以"加强西南情报工作"为由,将沈醉调任云南站站长。这个任命表面上是高升,实则是放逐。当时的云南虽是军统要地,却远离权力中心。

临行前夕,毛人凤在重庆南岸的一家酒楼为沈醉饯行。席间,毛人凤举杯说道:"老弟去了云南,要多多配合,千万不要学那些不听话的下场。"言语间带着明显的威胁意味。沈醉只是淡淡一笑,沉默地喝完了杯中酒。

当晚,沈醉离开酒楼时,发现桌上多了一封信。信中只有短短一句话:"重庆的春天快结束了。"落款是一个模糊的印章,上面依稀可见"军统"二字。

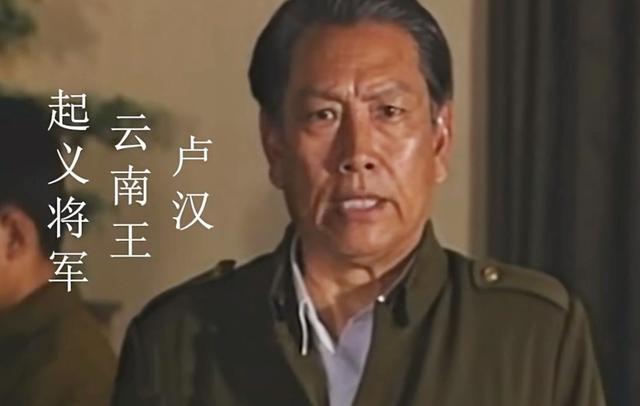

二、云南暗战:生死一线间的较量1949年的春天,昆明城笼罩在一片诡异的气氛中。沈醉刚到昆明不久,就收到了一份来自台北的密电。电文很简短:"云南局势不稳,卢汉动向可疑,速查。"落款是军统局长毛人凤。这是沈醉在云南接到的第一个任务。

卢汉是当时云南省的主席,手握重兵。在全国解放的大潮下,他与解放军秘密接触的消息早已传到台湾。毛人凤让沈醉监视卢汉,表面上是例行公事,实则是为日后可能的暗杀行动做准备。

沈醉按照军统的老规矩,派出多名特工打入卢汉的亲信圈。在一个雨夜,一份特别的报告摆在了沈醉的办公桌上:每周三晚上,卢汉都会独自驾车前往昆明西郊的一处私人别墅。这个情报立即被上报给了毛人凤。

三天后,一份加急密电传到了沈醉的办公室:"行动开始,目标必须在一周内消失。"这份密电中还附带着详细的暗杀计划:在卢汉必经的山路上制造一起"交通事故"。

然而,就在计划即将实施的前一天,一个意外的发现打乱了所有部署。原来那座私人别墅是卢汉探望生病老母亲的地方,每次前往都有便衣保镖暗中保护。这个发现让原定计划彻底流产。

沈醉随即给毛人凤发去一份长达十页的详细报告,声称卢汉已经加强了警卫,暗杀计划难以实施。这份报告让毛人凤大为恼火。1949年8月,他亲自飞抵昆明,召集军统云南站的骨干开会。

会议在昆明郊外的一座茶园里秘密举行。毛人凤提出了另一个目标:杨杰。杨杰是国民党著名的三大战略家之一,当时正在云南督导军务。与卢汉不同,杨杰的警惕性较低,而且经常单独外出。

一个星期后,沈醉向毛人凤递交了一份详尽的"行动计划"。计划中不仅列举了杨杰的作息规律,连他最喜欢的一家云南小吃摊都标注得清清楚楚。毛人凤对这份报告非常满意,立即批准了行动。

然而,就在军统特工准备动手的前夜,杨杰却突然改变了行程,连夜离开了昆明。第二天,军统在昆明突然展开了一场大规模的抓捕行动,一下子抓了四百多名"可疑分子"。这些人中,有商人,有学生,还有几位本地名流。

表面上看,这是一次声势浩大的"清剿行动"。实际上,这些抓捕行动制造的混乱,成功掩护了杨杰的安全撤离。事后查明,杨杰离开昆明的路线,恰好避开了军统布置的所有监视点。

当毛人凤得知真相后,立即下令撤销了沈醉的所有行动权限。在云南的最后几个月里,沈醉的办公室门前总是站着两名军统特务,名为"警卫",实为监视。

这场明争暗斗还有一个鲜为人知的细节。在杨杰离开昆明的那个晚上,有人在小吃摊上看到一个形迹可疑的人,那人正在匆忙销毁一些文件。等特务赶到时,只在垃圾桶里发现了几张烧剩的纸片,上面依稀可见"行动方案"几个字。

这场始于暗杀、终于监控的较量,最终成为了沈醉与毛人凤决裂的导火索。在当年的军统内部,也流传着这样一句话:"明着是站长,暗里是敌人。"这句话生动地道出了当时云南军统的复杂局势。

一个月后,沈醉在自己的办公桌抽屉里发现了一张字条,上面写着:"棋局已定,何必再等?"字迹娟秀,显然出自女性之手。而此时的昆明,暗流涌动,一场更大的风暴正在酝酿。

三、隐藏往事:不为人知的密室较量

1943年的重庆,军统总部设在歌乐山下的一栋三层楼房里。这座楼房表面上是一家茶馆,实则是军统最重要的情报交易据点。茶馆的后院有一间密室,只有持有特殊纹章的人才能进入。在那个特工遍地的年代,这里每天都在上演着惊心动魄的交易。

那年夏天,一位自称掌握了日军在重庆情报网名单的商人来到茶馆。这份名单价值连城,沈醉与毛人凤同时接到了消息。按照军统的规矩,谁先接触到线人,这份情报就归谁负责。

当晚的密室里,沈醉和毛人凤不期而遇。最终两人商定各出一半价钱,共同购买情报。然而,当商人打开装有名单的皮箱时,里面却是一堆废纸。这个商人是日军安插的双面间谍,目的是试探军统内部的情报交易流程。

这次失败的交易之后,军统内部开始清查内鬼。调查过程中,一个惊人的秘密浮出水面:原来在重庆的地下情报交易中,早已形成了两个互相对立的势力。一派以沈醉为首,专门负责长江上游的情报网;另一派则是毛人凤的势力,掌控下游地区。

1944年初的一个晚上,重庆江北的一栋私人别墅里举行了一场特别的晚宴。这是一场只有沈醉和毛人凤两人参加的密会。席间,一封来自戴笠的密信摆在桌上。信中提到要在军统内部提拔一位副手,而这两人都在考虑范围之内。

当晚的宴席上,除了平常的菜肴外,还有一道特制的"重庆毛肚"。这道菜是用一种特殊的辣椒腌制而成,据说是军统特工常用的一种慢性毒药的载体。两人都动了筷子,却都安然无恙。后来有人透露,那晚的菜品里确实被人下了药,只不过两人都提前服用了解药。

到了1945年底,军统在重庆的地下势力之争愈演愈烈。一本神秘的账簿成为了新的导火索。这本账簿记载了军统某些高层私下交易的详细信息,其中涉及多起违规操作。账簿的出现,让两人的较量从暗处来到明面。

就在这场争斗最激烈的时候,一件意外打破了微妙的平衡。军统在重庆的一个重要情报点被日军破获,大批特工暴露。调查显示,情报点的负责人同时接受着两派的指令,最终因为命令冲突导致行动失败。

这场失误直接导致军统不得不关闭了重庆的多个秘密据点,其中就包括那家茶馆。在关闭茶馆的最后一天,有人在密室的墙上发现了一行字:"今日之敌,明日之友;今日之友,明日之敌。"字迹工整,却不知出自谁手。

1946年初,戴笠的空难不仅改变了军统的权力格局,也让沈醉和毛人凤之间的较量进入了新的阶段。就在戴笠遇难的消息传到重庆的当天,那本神秘的账簿突然在军统总部外的一条小巷里被人发现。账簿上多了一行新的记录:"置之死地而后生"。

这场发生在重庆的隐秘较量,最终以两人分道扬镳而告终。当年军统内部流传着一句话:"宁可得罪戴老板,不可得罪这两位。"这句话生动地道出了当时的权力格局。然而,谁也没想到,这场较量的结局会在几年后的云南重演。

一份保存在军统档案室的文件显示,在那本神秘账簿被发现的地方,同时还有一张照片。照片上是重庆茶馆的密室,墙上挂着一幅字:"棋逢对手时,局中人不晓。"落款时间是1945年冬。

四、最后抉择:云南起义的转折

1949年10月的昆明,细雨绵绵。一封来自台北的密电静静地躺在沈醉的办公桌上。电文很短:"云南已成孤岛,速将重要人员及设备转移。"发件人是军统局长毛人凤。这份电报按理说应该立即执行,但沈醉却反常地将它锁进了抽屉。

三天后的一个傍晚,沈醉在军统云南站的会议室召集了一场特别会议。与会者都是军统云南站的核心成员,每个人手中都拿着一份厚厚的文件。这些文件不是关于撤离计划,而是一份详尽的形势分析报告。会议持续了整整四个小时,最后沈醉宣布了一个出人意料的决定:准备与卢汉一起通电起义。

会后,沈醉立即开始了一系列秘密行动。他首先将军统在云南的情报网完整地绘制成了一张详细的组织图,这张图不仅标注了每个情报点的具体位置,还记录了联络员的代号和联系方式。

接下来,沈醉着手处理军统西南区的两位重要人物:区长徐远举和副区长周养浩。这两人都是毛人凤的亲信,在云南地区拥有极大影响力。沈醉以"军统总部将在昆明召开西南区紧急会议"为由,将他们骗到了昆明郊外的一处农庄。

在农庄里,徐远举和周养浩发现等待他们的不是会议,而是一队荷枪实弹的警卫。更令人意外的是,这些警卫都是他们曾经的手下。原来在此之前的两个月里,沈醉已经秘密策反了大批军统特工。

为了不打草惊蛇,沈醉并未立即公布这个消息。他继续让两人的亲信以徐、周的名义发送电报,维持着军统西南区表面上的正常运转。这个策略成功地稳住了局势,避免了军统其他人员的仓皇逃散。

1949年11月初,一个意外的发现让行动不得不提前。军统台北总部派来了一个检查组,准备对云南站进行突击检查。沈醉当即决定提前行动。他召集了军统云南站的主要成员,宣布了起义的决定。

令人惊讶的是,在场的特工们几乎没有人表示反对。原来在此之前的几个月里,沈醉已经通过各种方式让他们看清了形势。军统云南站的特工们大多是本地人,他们对国民党的腐败和无能早已心生不满。

起义前的最后一天晚上,沈醉在办公室收到了一封署名"老友"的密信。信中说:"你还记得重庆那顿晚宴吗?今天,我们又到了选择的时候。"这封信的发件人至今仍是个谜。

次日凌晨,昆明城内的电台突然播发了一条特别通告:军统云南站宣布起义。与此同时,早已埋伏在各处的起义人员迅速控制了军统在昆明的主要据点。整个行动完成得如此迅速,以至于很多人直到第二天早上才知道发生了什么。

这次起义不仅瓦解了军统在西南的情报网,还为解放军提供了大量重要情报。其中包括了军统在全国各地的秘密电台位置、重要特务的名单,以及一些连毛人凤都不知道的秘密据点。

在处理完这些事务后,沈醉做了最后一件事:他将军统云南站的一份绝密档案封存,并标注:"五十年后可开启"。档案装在一个铁皮箱子里,箱子上了三把锁。钥匙分别由三个人保管,直到今天,这份档案的内容仍是个谜。

起义成功后的第三天,在昆明军统总部的地下室里,清理人员发现了一个隐藏的保险箱。箱子里只有一张照片:照片上是沈醉和毛人凤在重庆时期的合影,背面写着:"棋局终了,何人知晓?"

五、结局:从通缉到平反

五、结局:从通缉到平反1949年12月9日,台北军统总部。毛人凤坐在办公室里,面前摆着一份来自云南的电报。电报内容很简单:"沈醉确已投敌,所部尽数起义。"当天下午,毛人凤签发了一道特别通缉令:"通缉沈醉,活捉赏金十万。"这份通缉令通过军统的秘密电台传遍了全国。

在台湾的军统特工圈里甚至还流传着一句话:"宁可得罪戴老板,也不要得罪老毛。"这句话生动地道出了毛人凤对沈醉的仇恨程度。为了抓捕沈醉,军统不惜派出了多支精锐特工小组潜入大陆。

1950年春天,一支由军统特工组成的小队秘密潜入云南。这支小队的队长姓张,是当年在重庆与沈醉共事过的老手。他们的任务只有一个:暗杀沈醉。然而,这次暗杀行动最终以失败告终。原来,沈醉早已料到会有此事,在昆明周边布下了严密的防范网。

接下来的日子里,沈醉被安排在北京功德林接受改造。功德林原是一座佛教寺院,此时已改造成了收容国民党起义将领的场所。在这里,沈醉见到了许多旧识,其中就包括被他"擒获"的徐远举和周养浩。

一个有趣的细节是,在功德林期间,沈醉和徐远举被安排在相邻的房间。每天清晨,两人都会在院子里遇到,却从来不打招呼。直到有一天,徐远举突然开口说道:"我早就知道会有这一天。"这是他们之间的第一次,也是最后一次对话。

1953年,组织上要求沈醉协助调查一起旧案。这个案子与军统在重庆的秘密交易所有关。沈醉不仅详细交代了交易所的运作方式,还提供了一本记载特工代号的密码本。这本密码本后来帮助破获了多起隐藏多年的特务案件。

1980年,一份关于沈醉的调查报告摆在了相关部门的办公桌上。报告中详细记载了他在起义过程中的贡献:不仅保护了大批进步人士,还成功瓦解了军统在西南地区的情报网络。经过认真核实,组织上最终确认了沈醉的功绩。

而在台湾,那个曾下令追杀他的人,已经在默默无闻中度过晚年。据说在毛人凤的书房里,一直挂着一幅字:"云南一别,恩怨两清。"这幅字的落款时间,正是沈醉起义那年。

在功德林旧址改建时,工作人员在沈醉曾经住过的房间墙角发现了一个铁盒。盒子里只有一张泛黄的照片:是两个年轻人在重庆的一家茶馆前合影,背景是上世纪40年代的歌乐山。照片背面写着一行已经模糊的字迹:"终局未定,何人胜负?"

1983年春天,一位老人来到功德林旧址参观。他自称是当年军统特工张队长的儿子。他带来了一份父亲的遗物:那是一本破旧的笔记本,里面记载着1950年那次失败的暗杀行动。最后一页写着:"山高水远,江湖路远,何日重逢?"这是这个故事最后的注脚。

在北京某档案馆的一个角落里,至今还保存着一份编号为"J-1949-12"的档案袋。档案袋上盖着"绝密"的红戳,里面装着一份关于沈醉起义的详细报告。报告的最后一页,是一张当年军统通缉令的复印件,背面有一行手写字:"棋子成局,何人知晓?"笔迹与当年重庆茶馆墙上的那行字,如出一辙。