资讯摘自网络;

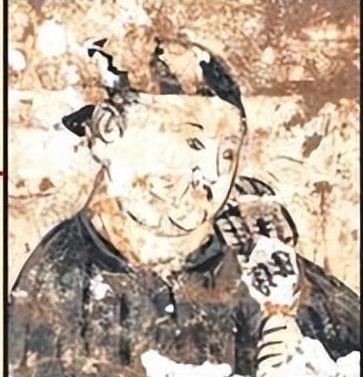

谁能想到,800多年前的墓葬被整体“搬进”了展厅! 墓门、前室、甬道、后室这些都可以完全进入,这回能真正来一次前所未有的“沉浸式下墓体验”啦! 咦?在刚进墓室的砖雕中,为什么会有一女子手扶半掩的门微微探出头?!她貌似在轻声说:来,快进来呀~ 这女子是谁?她为谁启门?门后又是哪里?一连串神秘而惊悚的疑问扑面而来……其实在宋金元时期的墓室中,你总能找到这样的女子,一手扶门,身体半掩于家门之后,目光正朝向你……半掩半露,欲出还入,充满了神秘色彩。这样的场景和图案,就叫作“妇人启门图”。 启门图像是古代墓葬中应用广泛的一种题材,因启门之人多为女子形象,所以就叫“妇人启门”。有学者认为,启门的女子是墓主生前的侍女或婢妾。

宋辽金期间启门图多种多样,主要为女子的形象,但在辽统治的汉人居住区域发现少量的男子和双人启门形象的壁画。后来除了妇人外,还有男子、童子或其他身份的启门者,性别、年龄等这些逐渐被淡化,主要在于对门开启过程的展示,也就寓意死者进入另外一个世界的通道。

延伸阅读;走进考古、步入宋金——汾阳东龙观墓群

“汾阳宋金墓群”于2008年6月发现,由省考古研究所、吕梁文物旅游局和汾阳市文物旅游局在汾阳至孝义一级公路建设中,对公路沿线古墓葬进行了考古发掘,发现一批不同时期的墓葬,其中以东龙观村西北约1千米处的赵家莹(地名俗称)处的宋、金、元家族墓地的发现最为重要。

整个考古发掘工作中共发掘古墓葬27座,发掘面积1196平方米。其中砖室墓16座,土洞墓11座。

砖室墓以形状分类,分为八角形(8座)、六角形(5座)和四边形(3座)。以面积分类,分为大墓(5平方米以上8座)、中墓(3平方米至5平方米6座)和小墓(3平方米以下2座)。土洞墓以面积分类,分为大墓(5平方米以上2座)、中墓(3平方米至5平方米2座)和小墓(3平方米以下7座)。

据悉,在本次发掘中发现了7座砖雕、彩绘和壁画类墓葬尤为特别,它们属于两个家族墓地。

北边的墓主人姓氏根据出土物推测为“周氏或吴氏”。

南边的从出土的明堂 (宋金时期部分地区将墓地的规划图称之为“明堂”)、买地券等文字资料来看,墓主人是生活在金代早期的“王氏”家族。

考古发掘队长王俊说,较为完整的5号王氏家族墓地的明堂,最上方覆盖方砖1块,为“买地券”,字面向下;其下是“茔地图”方砖1块,字面向上,其上朱砂书写有地心、八卦、天干、地支及尊穴、次穴、卑穴的位置;最下方为1件陶罐,即为象征明堂的标志,陶罐内经过清理发现有澄泥砚1块、泥钱100余枚、已炭化的墨块1块,这意味着墓主人希望子孙中能出文人、有钱过富裕的生活。

同时,5号墓的明堂是王氏墓地的地心,考古专家表示,此次发现的墓葬及附属的明堂对山西金元墓葬制度、葬俗(明堂之制)、瓷器的流通和民窑瓷器的研究都有着重要意义,尤其是明堂作为墓地的轴心枢纽目前来看在全国是第一次发现。

省考古研究所宋建忠所长表示,这座距今800多年的宋金墓地排列清晰,墓葬砖雕、彩绘、壁画保存完好,反映了宋金时期世俗生活等社会风貌,值得关注。

如王氏墓中的壁画上有 “厨娘工作场面”、“热气腾腾的包子”、“佣人正在撵酒”等多种生活场景,反映了墓主人生前是比较有地位、有钱的人。

另外,壁画内容显示有“金属货币兑换纸币”的柜台、“收账”场景等,结合有资料记载 “晋商早期商人有汾阳籍”,可反映出墓主人很可能生前从事汇票交易,是早期的晋商。

墓群出土器物有陶器、瓷器、铁器、钱币等;器形有罐、碗、碟、盘、魂瓶、枕头等。墓室内砖雕、彩绘、壁画保存完好,做工精湛,内容丰富,具有极高的历史、科学和艺术价值。

2013年5月3日第七批,中华人民共和国国务院公布为全国重点文物保护单位。

考古专家表示,此次发现的墓葬及附属的明堂对研究山西金元时期的墓葬制度、葬俗(明堂之制)、瓷器的流通和民窑瓷器都有着重要意义,尤其是明堂作为墓地的轴心枢纽,目前来看在全国是第一次发现。

在众多发掘的墓葬中,多半是帝王将相,而汾阳市东龙观宋金墓葬作为这一时期普通居民的墓葬被发现十分罕见。更为重要的是,墓葬内的砖雕、彩绘、壁画保存完好,反映了宋金时期世俗生活等社会风貌,对研究宋金时期的社会生活有着重要意义。

主要介绍王氏家族墓地的两座墓葬 (编号为2号墓、5号墓)。

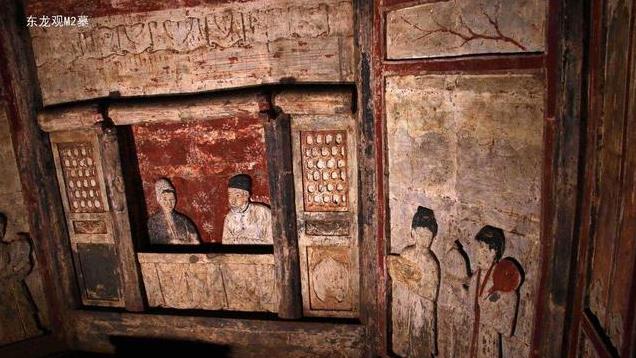

M2墓室的介绍;

统计东龙观墓群,砖室墓以形状分类,分为八角形、六角形和四边形,以面积分类,分为大墓(5平方米以上)、中墓(3平方米至5平方米)和小墓(3平方米以下)。

M2属于八角形中墓,单室穹隆顶结构,长2.9米,宽2.87米,高5.9米,四周高浮雕彩绘墓,八角形的八面环绕建筑斗拱和屋檐,不知为什么宋金墓喜欢把墓室内墙装修成建筑外立面的样式,好像把棺椁放在四面环绕建筑的天井中,而四周分布的壁画不知是房间内的画,还是外墙的画,没有逻辑的统一性,应该都是室内的画风。

墓室画的图案都是以中心线对称出现,正壁是一对夫妇头像,在三开间的门框内,门楣是巨大的额枋,最上面还有垂曼,头像下面是供桌类的家具,很迷惑的场景,我一直认为正壁是家神神龛,墓主人或者是墓主人的父母家神,在葬礼上供后辈人祭拜。

两侧对应双侍女捧物图案,美酒和食物盒,然后是两组对应的启门图,一进一出,表示空间内的循环,这组启门图人物算尺寸比较大的,人物高度小一米的样子,算是我所见墓室内最大的高浮雕启门图,可惜正面头部毁了。

最后一组是门窗外立面,窗下一只小猫浮雕,没有门吏之类的守卫,配有活动墓门带有门钉。

M2墓室不应该简单说成是壁画墓,更应该说是高浮雕的砖雕彩绘墓,所有的人物和建筑物都是高浮雕砖雕,浮雕的高度在2-3公分,与浅浮雕和线刻的制造技术完全不同,这种高浮雕的成本更高,技术难度更大,与壁画墓建造技术完全不同,图像更加简练而突出重点,适合高浮雕的工艺特点;

二是对墓室穹隆顶建造描述,墓顶用条砖15层叠涩内收,再用16层子母砖叠涩至墓顶收口,方砖盖顶,参见《汾阳东龙观宋金墓地发掘简报》,有线描图示 。

东龙观M5墓室;

五号王氏墓地保存较为完整,顺着台阶式的斜坡墓道,可直达墓门,门被砖块封了起来,上方有一仿木砖雕牌匾,赫然雕刻着“王立之墓”4个大字。从墓门进入墓室,千年前汾阳人的家居生活一一被描绘在壁画之上。

关于M5墓室的介绍,M5属于八角形中墓,单室穹隆顶结构,长宽各2.8米,高524米,典型的壁画墓,在砌砖白灰勾缝的墙壁上直接绘画,整体效果上有些混乱,需要很细致的辨别,远没有高浮雕彩绘清晰。

门神图;

墓向190°,位于墓室甬道两侧。东侧门神手持锏,一脚踏于地上,另一支脚盘曲于矮床之类的家具上;头戴巾子,上身穿袍服,足蹬靴;怒目而视,形象威严。西侧门神与东侧面对,形象基本相同,只是手中所持为宝剑,与东侧略有不同。

“王立之墓”牌匾与汾阳太符观的牌匾样式完全一样,唯一不同的是墓中匾为砖雕而非木质,属仿木砖雕牌匾。

在王立墓不远处是一座八面高浮雕的彩绘砖雕墓,令人兴奋的是,墓中发现了史书记载中的“明堂”。

王氏墓葬的墓门是一扇半掩的门,门中一位雍容华贵的古代妇人微微探出头来,嘴角带有一抹微笑。

原来,这是一幅色彩艳丽的壁画,其主人造型美艳生动,画匠们用巧妙的表现手法将人物与大门融为一体,其行为让人叹为观止。位于墓室西南壁。板门式假门。上绘黄色门钉,女子高髻、圆脸、细目、小口;着褙子,下着裙;门半开,人半倚。

在墓室的正壁北部为全家福,五人组合为三主人加二侍从,男主人居中,两侧为妻妾,两侧壁对应是有“茶酒位”和“厨积香”题记的主题,后厨画面是墓室永恒的主题,民以食为天,而茶酒是富人必要的炫耀,有休闲享受的味道。 “香积厨”,绘有两位厨娘端着热腾腾的包子和汤盘。 “茶酒位”,绘有长桌、注壶、托盏等用具,两名男侍正在准备茶酒。墙壁上还绘有小猫、小狗在窗下玩耍的画面,极具生活气息。

北壁,主要是墓主人家中类似于全家福的画面;

西北壁,主要画的是饮食场面;最上面写着“香积厨”三个大字,画的是两位厨娘,二人相视一笑,正准备给主人送去美食,右边那位端着一大盘热气腾腾的食物,经考古队员仔细辨认,这盘食物上画有均匀的皱折,可确定是一笼保存了近千年的“包子”。另一位厨娘,则手捧汤盘,抬头望着身旁的好搭档。

“茶酒位”;位于墓室东北壁,壁画上部有墨书牌匾“茶酒位”三个字,下部绘一张长桌,桌上放置圆盒,注壶、托盏等用具,桌后绘有两个男侍,均戴黑巾,圆领窄袖袍,一个持托盏回头张望,另一位正在桌前持筅击拂。

东北壁画中酒器的形象,是不可多得的研究汾阳地区古代饮酒器的图像资料,也为研究古代酒器发展过程提供了帮助。另外点茶是宋朝时的一种煮茶方法,是将茶叶末放在茶碗里,注入少量沸水调成糊状,然后再注入沸水,或者直接向茶碗中注入沸水,同时用小刷子(茶筅)搅动,茶末上浮,形成粥面,把茶叶也喝掉。

此外在墓室西壁的壁画上,三个人物,三格扇门内有一个带严密栅栏的柜台,留有一个银行类的小窗口,小窗口里面的人拿着铜线,柜台外的人拿着纸币,还有一个保安,古代银行的场景。

壁画绘制了账房先生在栅栏里算账的画面,身边的妇女手持一贯铜钱,栅栏外一名男子手持一个纸条类的东西。

专家推测,这与“货币汇兑”有关。 这其实就是“金属货币兑换纸币”的柜台,结合有资料记载“晋商早期商人有汾阳籍”,可反映出墓主人很可能生前从事汇票交易,是早期的晋商。

如果这个推断成立,晋商的历史将再向前推进500年。

据考证,这彩绘中的墓主人,是当时汾阳富人,真正的“土豪”。

以上诸多元素,都坚定了我们对该图反映的是钱币兑换的认识。我们初步认定,汾阳在金代明昌6年(1195年)之前,已经产生了钱币兑换业,汾阳东龙观和高护校金墓中的壁画、砖雕图,反映的正是两处从事钱币兑换的店铺,还可以看出当时汾阳金融的发展。

东壁主要是各种各样的隔扇门,代表了庭院中的场面;东南壁题材为直棂窗,也是院落情景的反映,直棂窗为三角形木棍插成,窗下还绘有一猫一狗,非常具有生活气息;

位于墓门南壁内壁的两侧。东侧绘有一个头戴黑巾,上身穿圆领短袍,足着靴的男子,左手持扇状物,右手握带;西侧同样绘一男子,衣饰与东侧相同,左肩上扛一个钱袋,右手握带。

最令人兴奋的,是在五号王氏墓中发现了史书记载中的“明堂”。

所谓“明堂”,是宋金时期一些地区对墓地规划图的称呼,是墓地中心的标志物,此次发现,充分证明800多年前,汾阳人就在使用着它。

三是M5墓室“买地劵”和“明堂”的知识点,明堂特指宋金时期部分地区将墓地的规划图称之为“明堂”,也是“茔地图”。

最上方覆盖方砖1块,为“买地券”,字面向下;其下是“茔地图”方砖1块,字面向上,其上朱砂书写有地心、八卦、天干、地支及尊穴、次穴、卑穴的位置;而买地劵是对明堂规划图的文字和法律说明,非常讲究地通报地下神祇这块墓地属于我了,花了九百九十九贯文兼五彩信币,期限是千秋百岁,这也是判定墓室年代的证据之一,买地劵方砖在明堂方砖之上并与其对扣放置,两块方砖分别以图文形式表达对墓地的所有权。 最下方为1件陶罐,即为象征明堂的标志,陶罐内经过清理发现有澄泥砚1块、泥钱100余枚、已炭化的墨块1块。

两个王立;

在考查中,我们发现汾阳金代建筑太符观的形制和王立墓中的建筑、匾额、板门、隔扇有很多相似性。观中一块承安五年(1200年)的《太符观创建蘸坛记》碑,证实此观在承安五年之前就已经建成,更巧的是,捐助人名中也出现了一个叫“王立”的人,是庶民,应是一个富人,从年代上看与东龙观M5的墓主人吻合。

虽然墓中出土的买地券上所书明昌六年(1195年)到立碑时间相隔了五年,但也并不矛盾,买地券反映的是墓主人王立生前为自己预砌墓室,明昌六年墓主人还在世;承安五年所立的碑石是修建蘸坛之后而立,从募款到修建完毕需要很长时间。当然我们还无法排除同名同姓的可能。

戴志强先生来晋考察时提出了可从信仰上找出两个王立的关联,提示指向了金墓中的备宴图。

我国古代将寺庙中的厨房称为“香积厨”,备宴图上则题“厨积香”三字,只是不知这三字是否是为了和对面的“茶酒位”对称而故意从左往右书写。此外王立墓门上的立式匾额和太符观正殿上的匾额十分相似,为表明墓主人是位信奉佛、道教的信徒,并证明两个王立同为一人增加了可能。

在这座距今800多年的古墓中,通过墓室中丰富多彩的砖石彩雕和壁画彩绘,我们可以大致了解当时山西人民的世俗生活和社会风貌省。而王氏墓中的彩绘壁画,更是向我们呈现了一幅"晋商"世家中多彩绚丽的生活图景。为什么说是"晋商"?

因为在墓室中一幅壁画里,可以看到画中一位女子手持一贯铜钱,似乎正欲与柜台内手持汇票的男子进行交易,柜台前还安装了栅栏,似有现今金融安全防护的雏形。

根据史书记载,早期晋商多数来自汾阳,而王氏墓主极其可能是从事开钱庄从事汇票交易的早期晋商,也是名副其实的"土豪"。墓室中的各种生活场景也全方位地展现了墓主人生活的富庶。

壁画中的主人衣着繁复,住宅有着精致的窗棂、朱漆配以金属门环的门户,预示着墓主人门第不俗。仆人有的在烹茶献酒,有的在后厨准备各种饭食点心,还有的在为主人看家护院守护财物。在保障饮食多样,与财产和人身安全之余,主人还以养猫逗狗自娱,生活好不惬意!墓主的生前缩影被浓缩成一幅幅壁画,它不仅仅展示了宋金时期的民间世俗,也从侧面解密了古人多彩富足的生活场景,以及虽死如生的厚葬风俗。

专家称,墓室的装饰是墓主人生前生活的缩影,所以该墓葬不仅代表了宋金时期的世俗生活,还从侧面反映了古人绚丽多彩的生活场景,同时也说明,汾阳的酿酒业在宋代就已经非常发达了 。

结语;一次不经意的地质勘探,发掘了一座极具考古价值的墓葬群落。打开墓门的那一刻,我们顺着古人的脚步感受到了古代社会的风俗文化;通过对雕塑壁画等艺术形式的解读,去了解文物背后的故事,感受历史的沉淀,这才是考古的魅力所在。在迈向未来的道路中,也不要忘记回头看看过去的路,只有了解历史,才能看清现在。