在当今社会,人与人之间的相处往往充满了各种复杂的心理和冲突。有些事件让人觉得不可思议,不乏让人捧腹大笑的情况,但同时也深刻反映了人性和社会风貌。近期,在四川德阳发生的一起摩托车和宝马车主的争执事件,再次将这一现象放到了聚光灯下。这个事件不仅让人感到好笑,更引发了对于正义与人性、社会责任与个人心态之间的诸多思考。

事情的起因似乎很简单。某天,一位宝马车主在好心送干妈去医院的路上,等红灯时,突然下车的一位摩托车男士对他进行了“别车”行为。这种情况在交通中时有发生,但路人的反应和事件的发酵却让整个事情变得完全不一样。初始,宝马车主可能认为这只是一次偶然的小摩擦,因为他没有立即做出激烈的反应,打算默默绕过去。摩托男似乎并不打算就此罢休,他的行为熟练而反复,三番五次地别停宝马车,持续不断地追着骂了起来。

这样的场景瞬间引发了围观群众的注意。有人站出来试图劝阻,但摩托男的反应却是进一步的侮辱。这时,路边的一位阿叔仗义执言说:“骂人是不对的,做人别太过分!”这种简单的话语似乎击中了摩托男的软肋,他显然不能理解自己的行为有多么失当。随着事件发展,围观人群的情绪逐渐转向宝马车主,大家对这位摩托男的无理取闹表示愤怒和无奈。

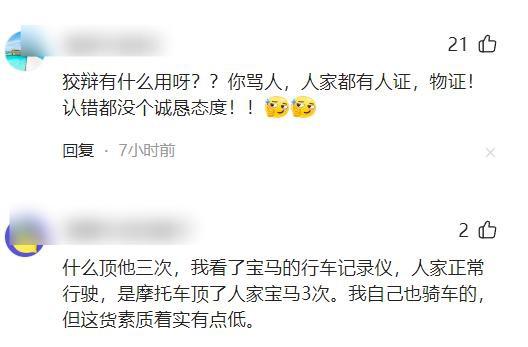

然而,更加耐人寻味的是,摩托男并没有意识到自己的错误,反而在事后通过社交媒体为自己辩解,宣称别车的原因是因为宝马车主曾对他“邪魅一笑”。这样的解释不仅让不少网友感到无语,还引发了对摩托男心理状况的热议。有人调侃道:“这人怕不是在演戏吧!”还真有网友表示这简直是“社会毒瘤,欺软怕硬”的典型代表。

在这样的背景下,舆论的力量开始显现。不同于往日发生的类似人物罕见受到处罚或舆论压力,被网友怒骂也许只是短暂的一瞬,摩托男随即在网上迅速“火了”。于是,在面临无法逃避的公众审判下,他的态度受到了很大影响,最终不得不道歉。尽管看上去没有太多诚意,但这段历程无疑显示出在社会舆论监督下,个体行为会被迫改变。

这起事件的背后,实际上反映了社会中存在的各种心理和行为问题。人们常说“林子大了,什么鸟都有”,摩托男的行为可能是无数个类似事件中的一例。然而,何以至此?在现代生活中,诸多社会压力和竞争环境下,个体常常会面临失去控制的焦虑。一旦开始对某种事情充满这一心理,这种焦虑就有可能变成无理的冲动。因此,如何在这样的情境中保持冷静和理智,变得尤为重要。在这个案例中,文明的交通文明与个人素养,将面临最直接的考验。

与其说事件是简单的谁对谁错,不如说它对人性和社会行为的探讨更有意义。其实,一个问题的根源往往深植于社会的文化和个体的教育。摩托男显然没有意识到,自己的行为不仅仅是对他人不尊重,更是对自己的一种否定。如果社会能更好地引导公众,提升大家的道德素养,或许在未来的日子里,会有更多的人意识到对于他人权益的重视。

这次事件还对法律和管理提出了挑战。在当今社会,各种法律法规日益完善,但实际上,“无序”的交通行为时常让人感到无助与失望。摩托男在公然对宝马车主进行侮辱和挑衅时,并没有意识到自己可能面临的法律后果。相对而言,许多人在面对交通纠纷时常常因为不知所错而感到无奈。每一次冲突都应该以一种合理的方式解决,而不应该以暴力或侮辱相待。或许,当更多的人理解这一点时,社会才会变得和谐美好。

然而,技术的进步也改变了我们应对社会行为的方式。无论是通过网络舆论,还是通过更为便利的奉情平台,我们能够更为快速地观察和分析社会中的各类现象。就此而言,舆论的力量在某种程度上能推动正义的到来,也能让一些行为受到公正的评判。当越来越多的人从这些事件中反思社会行为与精神面貌时,或许我们能看到更为积极的变化。

在总结这一切时,不妨也让我们则性地反思自身的角色。每一个人都可以是推动社会进步的一份子。面对无理取闹,我们必须勇敢站出来;面对社会不公,我们也要积极发声。对于每个遇到这类冲突的人,不必要选择沉默,也不必以激烈的方式回应愤怒。对待任何事件,冷静与理智永远是解决问题的最佳方法。

虽然事件过去了一段时间,摩托男或许已经回归了平常的生活,甚至经过媒体的洗练,似乎已经不再是一桩特例。然而,这种特例的背后,却让我们再次反思如何在纷繁复杂的社会中,坚守住自己的良善与正义。关键是,社会越是多元,对每一个个体的要求就越高,责任意识和道德情操也越发显得重要而不可或缺。

每个发生的事件,不管看似简单或复杂,都在潜移默化中推动着社会的进步。它可能让我们看到恶劣行为的愚蠢,也可能反映普通人在质疑和反抗中凝聚的正义感。在这个瞬息万变的世界,接受挑战、拒绝被压迫,是每一个人都应该具备的能力。相信在未来生活的道路上,我们将更加清楚地看到,在光明与黑暗的交界之间,始终会有正义的声音在回荡,不断引领社会前行。