一、黄金时代:集体主义的巅峰样本

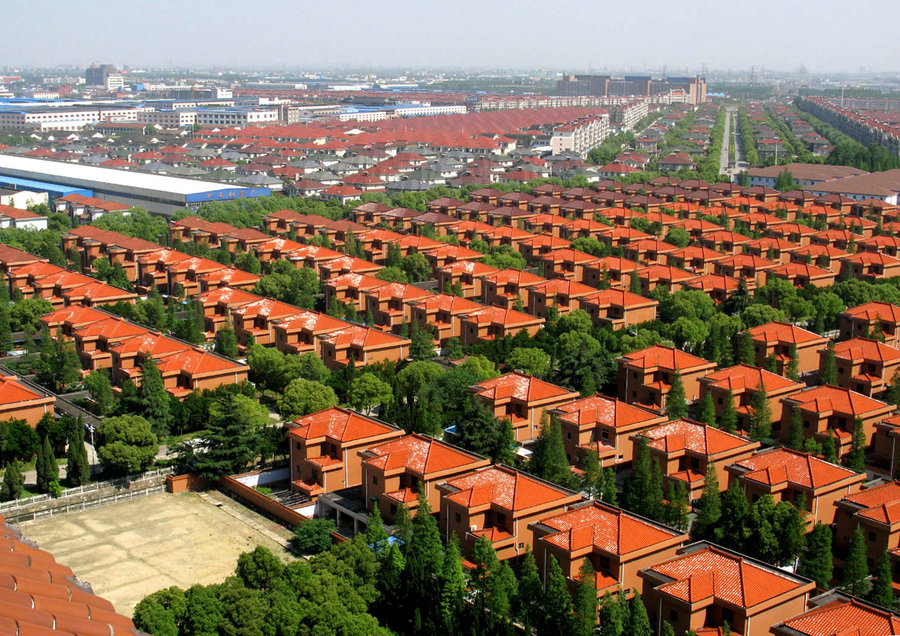

上世纪90年代,当中国大多数农村还在温饱线上挣扎时,江苏江阴的华西村已凭借“共同富裕”的旗帜,成为全球瞩目的“社会主义新农村标杆”。

数据见证辉煌:1996年,华西村工业产值突破20亿元,户均存款超百万,村民住别墅、开轿车,享受免费教育和医疗; 2003年,村集体斥资15亿元打造“华西金塔”,成为首个对游客开放的“村级景点”;2010年,华西村以“中国第九高楼”的姿态建成328米的龙希国际大酒店,楼顶金牛价值3亿元。

模式核心:以吴仁宝为核心的“强人政治”+集体所有制。村办企业利润归集体,村民按工分分配福利,看似实现“共产共享”,实则权力高度集中。

二、裂缝初现:钢铁神话与转型困局

华西村的崛起,本质上是搭上了中国重工业化的快车。钢铁产业一度贡献村集体80%的收入。然而,成也钢铁,败也钢铁。

产能过剩之殇:2015年,全国钢铁产能利用率跌至67%,华西村旗下钢厂吨钢利润从400元暴跌至0.43元;

环保风暴冲击:2017年,江苏关停“散乱污”企业超1.7万家,华西村被迫投入数亿元升级环保设备,成本激增;

转型试错代价:投资30亿元的龙希酒店年亏损超1亿元,现代农业园、海洋工程等新产业未见盈利。

致命逻辑:集体经济模式下,决策依赖少数人意志。当传统产业衰退时,华西村选择用更大规模的投资掩盖问题,陷入“借新还旧”的恶性循环。

三、债务雪球:高杠杆如何压垮“巨轮”

2021年,一则“华西村村民挤兑理财”的新闻,撕开了这个乌托邦的财务真相。

债务冰山:截至2020年,华西集团总负债超380亿元,资产负债率突破68%;村集体发行的“华西股份”股价从25元峰值跌至不足5元,市值蒸发超200亿元;村民理财年化收益率从10%骤降至3%,信任危机爆发。

债务成因:

1. 非理性投资:仿造天安门、长城等景点耗资数亿元,客流量不足预期的1/10;

2. 金融投机失利:2017年参与乐视网定增亏损超1亿元,私募基金频频踩雷;

3. 输血式扶贫:为维持“共同富裕”形象,华西村兼并周边20个贫困村,背上额外债务包袱。

四、制度之困:集体经济的“阿喀琉斯之踵”

华西村的衰落,本质是“人治型集体经济”在市场化浪潮中的必然困境。

结构性矛盾:

产权模糊:村民名义持股,但无法交易、继承或退出,激励机制失效;

代际断层:吴仁宝去世后,其子吴协恩试图推动股份制改革,遭既得利益群体抵制;

人才流失:年轻一代用脚投票,村内60岁以上人口占比超30%,创新活力枯竭。

案例对比:同样是集体经济,浙江航民村通过股权量化、引入职业经理人实现产业升级,而华西村仍困在“家族管理”的窠臼中。

五、镜鉴未来:乡村振兴需要怎样的模式?

华西村的教训,为中国农村改革提供了一面镜子:

1. 去魅集体主义:共同富裕≠平均主义,需建立清晰的产权和市场竞争机制;

2. 产业升级逻辑:传统工业需转向“专精特新”,乡村振兴不能依赖地产和金融投机;

3. 治理现代化:从“能人治村”转向制度治村,用法治替代人治。

微光犹存:2023年,华西村尝试拆分部分亏损业务,引入外部资本重组。尽管前路艰难,但至少迈出了直面现实的第一步。

结语:乌托邦的启示录

华西村的兴衰,是一部中国式发展的微观史诗。它证明了集体主义在特定历史阶段的高效,也暴露了权力过度集中的致命缺陷。当时代的潮水退去,唯有尊重经济规律、释放个体活力,才能避免“神话”沦为“废墟”。乡村振兴没有标准答案,但华西村的案例警示我们:真正的富裕,不是靠钢筋水泥堆砌的“第一高楼”,而是靠制度与人心构建的可持续发展生态。

(本文数据来源:江苏省统计局、华西集团年报、公开媒体报道)