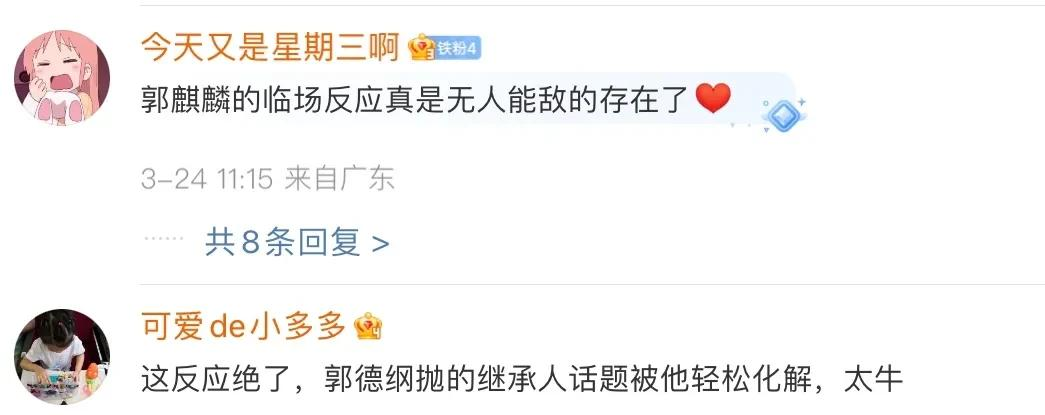

2023年中秋晚会落幕时,郭麒麟对着镜头说出"送父亲去西伯利亚养老"的玩笑,这场父子间的即兴互动意外成为全网热搜。镜头背后,折射出的是中国传统曲艺团体在现代化转型中面临的深层矛盾——德云社这个估值超20亿的文化企业,正在经历着所有传统技艺团体都难以回避的"传承者之困"。

在相声茶馆向现代企业蜕变的过程中,我们看到了令人玩味的数字:王惠持有99%的股份,郭德纲关联的9家公司里没有长子身影,而郭麒麟主演的《赘婿》创下爱奇艺历史最高热度值。这些数据拼凑出的,不仅是郭氏家族的财富版图,更勾勒出传统文化企业在资本化进程中的典型困境。

这种矛盾在传统曲艺界并非孤例。京剧院的年轻演员月薪徘徊在6000元左右时,抖音上戏曲网红单场直播打赏就能破万;苏州评弹团面临演员断层危机时,B站国风区UP主用电子合成器改编的评弹作品播放量超百万。传统技艺的传承,正经历着前所未有的价值重构。

当我们聚焦德云社的股权结构,会发现一个耐人寻味的现象:这家以传统师徒制起家的企业,在资本化过程中形成了"技艺传承"与"资本控制"分离的特殊架构。王惠持有的99%股份,与郭麒麟在影视领域斩获的35亿票房成绩形成微妙对比,这种"技艺归长子,资本属幼子"的安排,恰似日本百年企业的"养子继承制"。

这种传承模式在文化领域并不鲜见。日本歌舞伎世家的"艺名继承"与公司经营权分离,法国百年葡萄酒庄的酿酒师传承与资本运作分开,都显示出传统文化保护与现代企业管理的平衡智慧。德云社的特别之处在于,它将这种分离具象化为两个异母兄弟的未来——一个继承衣钵,一个执掌资本。

但年轻观众用数据投票的结果更为真实:郭麒麟主演作品在20-35岁观众群中占据62%的收视份额,而德云社线下演出的同年龄段观众不足40%。这种代际审美差异,让"传承"的定义变得模糊——究竟是要守护小剧场的惊堂木,还是拥抱影视综的聚光灯?

郭麒麟的成长轨迹堪称当代文化传承者的典型样本。从16岁退学说相声,到23岁凭《庆余年》崭露头角,再到26岁成为手握多个爆款剧的影视新星,他的每次转身都踩准了时代节拍。这种"出圈—反哺"的路径,正在重塑传统技艺的生存法则。

在横店影视基地,我们遇到过这样一位京剧武生后代。他从小在剧团长大,却在短视频平台靠国风变装视频走红,如今带着百万粉丝回归剧场,用直播打赏收入补贴传统演出。这种"曲线救国"的模式,与郭麒麟的影视反哺相声形成奇妙呼应。

大数据显示,Z世代对传统文化的接受度比十年前提高47%,但其中83%的人是通过影视综艺、游戏、短视频等新媒介接触的。这种传播方式的革命性变化,正在改写"传承"的内涵——或许不必执着于血缘或师承,能实现文化基因传播的就是合格的传承者。

当我们追问"德云社究竟由谁继承"时,可能陷入了传统思维的误区。在抖音直播间里,孟鹤堂用相声段子讲解量子物理,收获280万点赞;在微博超话,张云雷的戏腔改编让《探清水河》登上音乐榜单;这些看似"离经叛道"的创新,何尝不是对相声艺术的另一种传承?

在杭州某文创园区,我们见到过令人振奋的案例:90后创业者将苏州评弹与电子音乐融合,创作的《吴侬电音》在网易云音乐收藏量破百万;95后非遗传承人用3D打印技术复刻景泰蓝工艺,产品登陆巴黎设计周。这些新生代的探索证明,传统文化的生命力在于持续创新而非简单复制。

回到德云社的继承问题,或许真正重要的不是股权归属,而是谁能搭建传统艺术与新时代的对话桥梁。郭麒麟在《赘婿》中演绎的现代商战与古代权谋,岳云鹏在综艺里展现的急智与幽默,这些跨界的文化输出,正在构建比单纯继承企业更广阔的文化版图。

这场看似娱乐化的继承风波,实则是整个传统文化产业转型的缩影。当我们目睹郭麒麟在影视综领域开疆拓土,看到德云女孩们用应援棒代替折扇,听着相声段子里出现"元宇宙""ChatGPT"时,或许该重新理解"传承"二字。

传统文化的火种不会熄灭,只是换了燃烧的方式。就像郭麒麟既能在影视剧里演绎现代青年,又能在相声舞台重现传统技艺,这种"跨次元"的生存能力,或许才是这个时代最珍贵的传承。当我们不再执着于血脉相承或股权分配,转而关注文化基因的创造性转化时,那些关于"谁继承"的争议,终将化作推动传统艺术前行的浪花。

此刻想起郭麒麟在《庆余年》中的台词:"我想让这世界记住我。"对于传统文化而言,或许真正的传承不是让世界记住某个名字,而是让文化精神以千万种形态活在每个时代的风口浪尖。