在全球多样化的居住模式中,国与国之间在民众的居住结构上存在着显著的差异。这种差异不仅是地域文化的反映,更是经济发展水平、土地资源配置以及国家战略规划的直接结果。在这方面,中国与世界上许多国家,在居民住宅形态上呈现出鲜明的对比。全球范围内,尤其在地广人稀的国家如美国、加拿大、澳大利亚,人们广泛居住在独栋房屋中。这些国家拥有辽阔的土地资源,相对较低的土地成本,以及对个人隐私和自由空间的高度重视,这促使了独栋私宅的普及。同样,即便是在地狭人稠的日本和韩国,人们也倾向于居住在所谓的“一户建”中,即独立式住宅。这些住宅虽然密集,但设计上保证了每户的独立性和方便的生活设施。

在东南亚地区的新加坡,尽管土地资源紧张,但独栋和联排住宅的数量依然超过了高层公寓,展现出人们对独立居住空间的偏好。然而,在中国,全民居住高层住宅的现象则相对较为普遍。这不仅仅是因为高密度的人口集中和土地资源的有限性,更是伴随着中国特有的社会经济发展模式和城市化进程而形成的。在过去的几十年里,中国经历了快速的工业化和城市化,大量的农村人口涌入城市,对住房的需求激增。与此同时,为了有效地利用土地资源,支撑起庞大的城市人口,高层住宅在中国城市化进程中成为了主要的居住形态。在探讨全球住宅模式的差异时,不可忽视经济发展水平的影响。国家的人均GDP是衡量经济发展水平的重要指标,它对住宅的质量、形态以及人们的居住选择有着直接的影响。

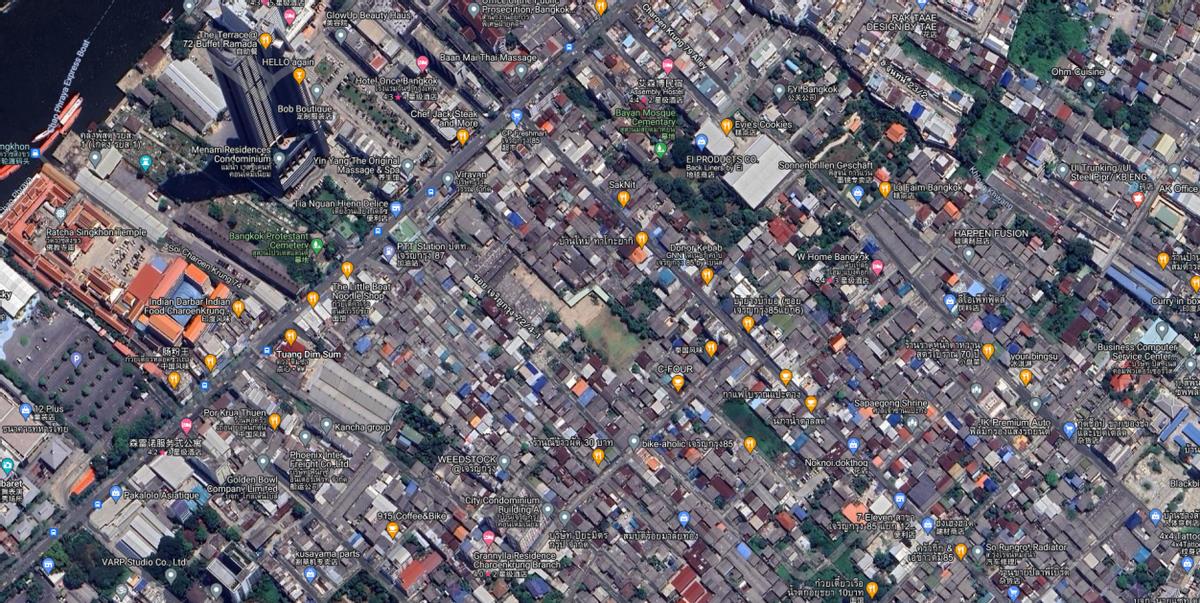

举例来说,马来西亚虽然与中国有着相似的人均GDP水平,但在历史上其经济发展较早,且平原国土占比并不高,马来西亚人民的居住条件却显得更加宽裕。这与中国相比,不仅反映出历史发展阶段的差异,也揭示了城市规划和国家政策在居住模式选择上的重要作用。对于“全球大多数国家住独栋房子”的说法,经过细致的调查和分析,可以得出一个相对准确的这一现象在很大程度上符合实际情况,虽然东南亚地区的情况略有不同。在东南亚的多数国家中,独栋和高层住宅并不是主要的居住形态,而是存在着大量类似于中国城中村的自建房。这些由居民自行搭建的简易住宅,虽然在卫星图上看起来像是独栋房屋,实际上却是质量参差、拥挤不堪的住宅区。在越南河内、印尼雅加达和泰国曼谷等城市,上述自建房现象尤为明显。

它们在形态上与日本的“一户建”形成鲜明对比。即便是在这些拥挤的居住区域,人们仍然努力维护着生活的基本需求,如购车的便利性。有别于这些自建房,日本的住宅设计注重居住质量,即使住宅密度较大,仍确保每户都与道路相邻,生活便利性得到保障。然而,在经济发展水平相当的国家间,居民的居住条件却有所不同。以马来西亚为例,尽管与中国拥有相仿的人均GDP,但由于其早于中国进入较为发达的经济阶段,马来西亚的居民倾向于居住在联排或独栋住宅中,其城市中心的卫星图也反映出这一点。这种现象引发了关于居住条件与经济发展水平关系的深入思考。在中国,关于居民不能普遍住进独栋别墅的根本原因,实际上涉及到国家的土地政策和宏观经济管理。

尽管中国14亿人口理论上全住独栋别墅似乎可行,但实际上,这涉及到庞大的土地出让金问题。在中国,农村地区盖个别墅的成本或许较低,但在大城市,土地价格昂贵,高额的土地出让金使得普通家庭难以承担。此外,即使政府能够释放城郊土地,降低土地出让金,但这将影响国家财政收入,并可能导致个人所得税和其他税收的增加。换而言之,即便是别墅的建设成本降低,居民在日常维护费用、物业费和取暖费等方面的开支也是一笔不小的负担。特别是在中国这样的集中供暖更具成本效率的国家,别墅分散供暖的高昂费用使得这种居住方式并不适合普通工薪阶层。综上所述,居住模式的全球差异反映了经济发展水平、土地政策以及居民生活方式的多元性。中国在追求高速经济发展的同时,也应当更加注重居住质量的提升。

而提升国家的科技水平和实现产业升级,是国家发达的必由之路。在科技进步和产业优化的背后,是源源不断的研发资金投入,而税收,包括土地出让金,是支撑这一切的重要财政来源。我们无需羡慕马来西亚或其他国家的居住条件,因为每个国家的发展路径和战略选择都有其独特的历史和现实背景。中国的居住模式是在特定历史阶段和土地资源条件下的产物,它符合国家发展的实际需要。同时,我们也应当认识到,居住环境的改善是一个长期且渐进的过程,需要政府、企业和公众的共同努力。未来,中国应当在保障国家税收和财政稳定的前提下,探索更加高效地利用土地资源的方式,优化城市规划,提高居住空间的质量和可持续性。通过科技创新和产业转型,提升国民经济水平,使每个人都能享受到更美好、更舒适的居住环境。

这是一个崇高的目标,也是我们共同的责任和追求。在分析军备发展及其对国民生活水平的影响时,不可避免地需要考量一系列的战略选择与经济承受能力。历经数十年的改革开放,中国已然成为全球经济的重要引擎,同时也在军事领域获得了显著的进展。此番进展,特别是在高端战略装备如五代机、航母与大飞机的自主研发与部署上,无疑展现了中国在科技及工业化进程中的决心与成就。背景介绍:中国的军事现代化始于上个世纪末,源自于一系列的战略决策和国际政治格局的变迁。冷战结束后,国际局势的变化促使中国决策者重新评估其安全环境和国家战略。在科技飞速发展及全球化背景下,中国逐步确立了走向深度参与国际体系,同时在科技与军事领域追求自主创新的发展路线。

从20世纪90年代开始,中国就不断加大在军事科技上的投入,尤其是在高技术装备的研发上。这一时期,中国主要通过引进外国技术、合资合作,以及自主研发等方式,快速提升军事实力。进入21世纪,中国的军事现代化进入新的发展阶段。此时,中国已经具备了较为完备的工业体系,可以支持复杂武器系统的研制和生产。在中国军事现代化的进程中,五代机的研发被视为一个重要的里程碑。五代机不仅仅是性能的飞跃,更是国家综合科技实力的体现。与此同时,航母的研制和海军建设也是中国战略转型的关键,它们的存在不仅仅是军事力量的象征,也是国家意志和战略投送能力的体现。至于大飞机的研发,则是中国航空工业和民用领域自主创新能力的展示。然而,尽管在军事科技领域取得了一系列令人瞩目的成就,但这些进展并非不需代价。

高端科技的研发对资源的投入是巨大的,这包括人力、物力和财力。这种投入在一定程度上会影响到其他社会领域的发展,包括国民居住标准的提高。需要指出的是,一个国家的战略选择通常是基于全局考量,既要确保国家安全,也要推动经济发展,二者之间的平衡是极其微妙的。事件经过:中国的军事现代化之路并非一帆风顺。对于一个拥有几千年文明历史的大国来说,如何在新的历史条件下确立自己的战略地位,是一个极具挑战的课题。自改革开放以来,中国的经济快速发展,世界工厂的称号背后是对工业化进程的深刻演变。然而工业化进程中的资源配置对于国家的每一个方面都有着深远的影响,尤其是在对高端军事科技的投入上。五代机的研制历程是一段艰苦的探索。不仅要突破核心技术的束缚,还要克服体系的协同和整合问题。

从早期的技术引进到后来的自主研发,每一步都凝聚了无数科学家和工程师的心血。航母的建造则是对中国制造能力的一次大考。航空母舰作为一个浮动的航空基地,它的设计、建造和运行,都需要高度的技术集成和精密工艺。在此过程中,中国的科研人员和工程师们付出了巨大的努力。他们不仅需要跨越技术的障碍,还要面对国际政治的诸多不确定性。例如,由于种种原因,国际上对中国的高科技产品和军事装备常常设限,这迫使中国必须依赖自主研发来实现跨越。在这样的大背景下,中国科研人员的每一次突破,都是在为国家的科技进步和安全保驾护航。与此同时,高速发展的背后是巨额的投资和激烈的国际竞争。为了实现军事现代化,中国政府在军队现代化建设上的投入是前所未有的。技术标杆的不断上移也使得研发和制造成本居高不下。

在这样的情况下,资源的高度集中必然在一定程度上牺牲了其他领域的发展,这其中就包括了民众居住条件的改善。结尾升华:投资于国防和科技的先进性是任何一个国家都无法回避的课题,但这并不意味着其他领域的发展就应被忽视。中国在高端军事科技的发展上所做的努力,无疑是为了保障国家的安全和提升国际地位,这是一个国家长远发展不可或缺的因素。同时,民众的生活水平和社会福祉也是国家发展的重要指标,两者需要并行不悖,相辅相成。正如文章开头所提,国民生活水平的提高,尤其是居住条件的改善,是人类社会文明进步的标志之一。中国目前在人均收入方面尚未达到发达国家的水平,但这不是终点,而是新的起点。

随着国家综合实力的不断提升,社会财富的增加和有效分配,以及科技进步带动的产业升级,居民的生活水平必将得到进一步提升。

未来,随着中国在全球经济中的不断崛起,以及科技创新和产业变革的深入推进,居民的居住条件将会得到实质性的改善。在这一过程中,中国的发展道路将会更加均衡、可持续,不仅仅是在高端军事科技上追求突破,同时也会在社会福祉和民众生活上取得更多成果。这是一个全面发展的时代,也是一个充满希望的时代。中国的未来,将不仅仅是军事科技的辉煌,更是国民生活水平全面提升的美好景象。