1945年8月15日,日本对盟军投降,国民政府接收台湾。基隆田港的林氏家族经营名为“小上海”的酒家,老大文雄努力维持家业,老二前往南洋吕宋岛担任军医、下落不明,老三文良在二战时期担任日军翻译,战后以汉奸罪入狱,释回后精神受创、神智不清,老四文清在八岁那年失去听力,平日以摄影维生。自从国民政府来台,物价高涨,外省人占去本省人工作,民怨渐深,1947年爆发二八事件,政府宣布戒严,岛内紧张情势升高,异议份子遭到逮补,文清也成为被监控的对象……

反正法律是他们设的,随便他们翻起翻落,咱本岛人最可怜,一下日本人,一下中国人,众人吃、众人骑,没人疼。

电影中,陈松勇饰演的林文雄,对时局如此表达他的看法。

1945年8月15日,日本无条件投降,台湾人面对此一历史时刻,多数其实并无心理准备;日本官方的报告书指出:台湾民众大多“一时呆然、不知所措”。

林文雄对于身分的困惑愤恨,以及梁朝伟饰演的老四林文清,其哑的状态暗示对命运的失语,正是《悲情城市》何以悲情的描写。而“悲情”不只是戏中情绪,我们或可从“汉奸”相关规定在台湾的变化,稍稍窥见当时台湾人的处境。

“检举汉奸”并不是电影虚构。在日本战败离开台湾的初期,这个情景对台湾人并不陌生。

1937 年是中国对日本八年抗战的起始,那时政府因应战争制定了《惩治汉奸条例》被认定是汉奸的人会受到严厉的处罚,依法可以处死刑或无期徒刑,财产要全部没收,其他像是隐匿汉奸的行为也都有相应的处罚。

而当时汉奸的定义,军事委员会曾说明:“凡是中国人,不论直接或间接给敌人做走狗,用种种方法来扰乱我们的军事、破坏我们的策略、泄漏我们的机密、残害我们的同胞的都是。因为我们是汉人,所以称勾结敌人者为汉奸”。

对日抗战胜利后,《惩治汉奸条例》还是继续施行。1946年1月16日,台湾省警备总司令部依中央命令,举行两周的全台汉奸总检举,希望“全省民众尽量告发过去日寇统治台湾时所有御用汉奸之罪恶。”

但这个条例用在台湾人身上会遇到一个问题:台湾人在抗日战争时是日本人,就算替日本办事,那算是汉奸吗?

于是,军统局问了司法院,司法院回复的大意是:台湾人在光复前取得日本国籍,不适用汉奸罪的规定。但或许是当时中国太过讨厌汉奸,各地司法机关仍是多次要求司法机关解释,认为某些罪大恶极的台湾人如果不能论以汉奸,于法并不公平云云。

之后司法院再次解释,表示“台湾人民于中日战争期内,其行为构成战争罪犯审判条例所规定之罪者,应仍依该条例处罚。”

经过司法院解释,。《惩治汉奸条例》确实不适用台湾人,然而台湾人仍然无法安心,因为除了判刑,对付汉奸还有别的做法。

1946 年8月行政院公布《伪组织或其所属机关团体任职人员候选及任用限制办法》,不久后台湾省行政长官陈仪,也公布《台湾省停止公权人登记规则》,两者内容相似;比如台湾的规定是如果曾担任“皇民奉公会重要工作”或是“经检举查有汉奸嫌疑者”,那么会丧失被选举权、选举权等。

那么为何陈仪想要扩大汉奸惩治工作?除了可能是跟随行政院发布的办法,学者陈翠莲认为,这与他在台统治失败、饱受批评有关,企图“台湾人是汉奸、对祖国离心离德”来扫除他潜在的反对者。

也因此,这个规定在台引起轩然大波,比如在当时甫创办的《民报》上,其社论就认为:许多台湾人是受到日本压迫,所以司法院才说明不以汉奸治罪,但停止公权这种将台湾人视为敌人的做法,是离间本省及外省人的感情。此外,针对台湾人的选举权利限制,遭到中央部分官员如监察委员丘念台等人反对,甚至司法院也做出解释,认为不应任意限制人民公权。

1947 年10月,一份台湾省政府令认定这份规则时过境迁,殊无必要,所以明令废止。

从以上的法律变易,对照《悲情城市》中林家老小的愤恨,以“战战兢兢”来形容光复后台湾人的处境,并不为过。

事实上,汉奸引起的争议不仅止于“台湾人应不应该被论以汉奸”;有研究认为:汉奸的概念,其实经常被用来当作斗争的政治工具。

把视角拉回台湾,如同前面爬梳的规定,摆弄台湾人命运的汉奸争议,固然日渐平息,但后续在台湾发生的,是更为严重对立的二二八事件。

相较于电影《好男好女》对二二八事件的明确解释,许多评论认为:《悲情城市》对该事件采取回避、暧昧的态度,或者内容有错误。而在今日,观看这部电影,其中对于国族认同的情节,也未必切合当今多数的认同趋势。

举例而言,本应聋哑的林文清,在火车上被说著日文与闽南语的民众质问身份时,他题上暖昧不明的台湾人,需要持续省思的议题。

总结来说,作为解严后第一部谈论二二八事件的电影,不论是其直面当时台湾人面对政治情势时的悲情,或是其呈现时人命运的艺术成就,《悲情城市》都是台湾电影史上非常重要的一笔。

无论是以林家老大、老三与上海的帮派争斗,最后不敌当权者的暴力,或是林文清看似置身事外却因命运牵扯涉入政治,本片对于林家在大时代下的命运描写都显得十分抑郁。

而这样的抑郁氛围,如同导演侯孝贤过去接受德国《日报》专访时,对其作品《悲情城市》的描述:

无论是在家庭中还是在街头,你都会发现忧郁的情绪无处不在。不知不觉在台湾长大,骨子里就是那种悲伤的底色。

说回《悲情城市》,它有荒谬的喜感:酒馆内,众人聊起日本国旗白底红日,上下颠倒挂都没问题。但国民政府的旗子,太阳该要位于上方还是下方,傻分不清。旗子挂反,是对新环境(局势)不熟悉的笑话,也是对新时代的徨与茫然。国民政府接收台湾,未来是会阳光普照(日升)或陷入黑暗(日落),没人能够预知。

《悲情城市》有斗争的恐怖。港湾山城,上演权力争夺战,不同族群派系的人,台面上答应和平相处,台面下暴力频传。一座城市为了权与利,死伤惨重,若换成政党与国家作为单位,也是相近的戏码。《悲情城市》的商场与地盘之争,俨然是中国内斗情势的翻版,胜者为王,败者为寇,夹杂在强权之间的小人物,继续过着日出而作日落而息的生活,是认命,也是无可奈何。

“东西都在涨价,厝边头尾都在说日子很难过,可能我比较不会想,因为我只要看到文清和阿谦都在身边,就感觉日子很好,很幸福。”一宽美

《悲情城市》有语言的双面性。宽美书写的日记,记录眼中所见的景致之美。文清与他人沟通,一字一句写下内心的想法,试著让自己能被他者所理解。然而,语言却也在仇恨与贪婪中,展现出它黑暗的一面。一如文清被愤怒的群众逼问,你是哪里人?文清用台语勉强说出:“我是…台湾人。”对方接着用日文质问文清同一个问题,进一步确认他的身份,听不见的文清一脸惊慌,不知道该如何回应。语言原本是要用作沟通的工具,却成了判断敌我的武器。文清的无法理解,暗示在盛怒(仇恨)之下,人与人的沟通失能与非理性。

《悲情城市》有身份认同的悲伤。文雄在片中恨恨地说:“咱本岛人最可怜,一会日本人,一会中国人,众人吃,众人骑,却没人疼。”漫长的殖民历史造成身份认同的错乱,彼时台湾,现时台湾,这样的错乱依然没有结束。

《悲情城市》也有诗意的镜头语言。文雄在一次争执中遭到枪杀身亡,镜头从狭小的室内空间,切换成在空中翱翔的老鹰画面。当年在小小的电视萤光幕上看到这一幕,印象深刻,原来无需使用煽情的配乐或是死者痛苦的神情,也能演绎出死亡的沉重与轻盈。景致的变化,既是文雄肉身解放的意象,亦是哀悼贪婪让人们只看得见眼前的利益(局限),看不见外在的广阔空间(共存的可能性)。

《悲情城市》拓宽了我对电影的想像:简单的镜头切换,便能产生出既悲怆又宁静的奇异感受;抒情文艺的叙事,便能带出浓烈且哀伤的情感。《悲情城市》让我看见电影的不同可能性(当年的我只熟悉好莱坞电影通俗且戏剧性的叙事手法),无关政治、历史、国族情感,纯粹是对电影本身感到赞叹。

一部电影难以(也不可能)做到面面俱到,《悲情城市》的幸与不幸是在过去的三十年间它是谈及二二八事件的作品中,名声最大的一部。影片的美学成就有目共睹,技术面几无失手,艺术面(时代氛围的呈现)也让人著迷。《悲情城市》乘载了大量的赞赏光环,也就无可避免会引来更认真的检视。我们或要思考的是:为何除了《悲情城市》外,鲜少有创作者继续深入探究这个题材?禁止讨论二二八仍是一种不能说的默契?抑或,台湾人民已经选择放下?

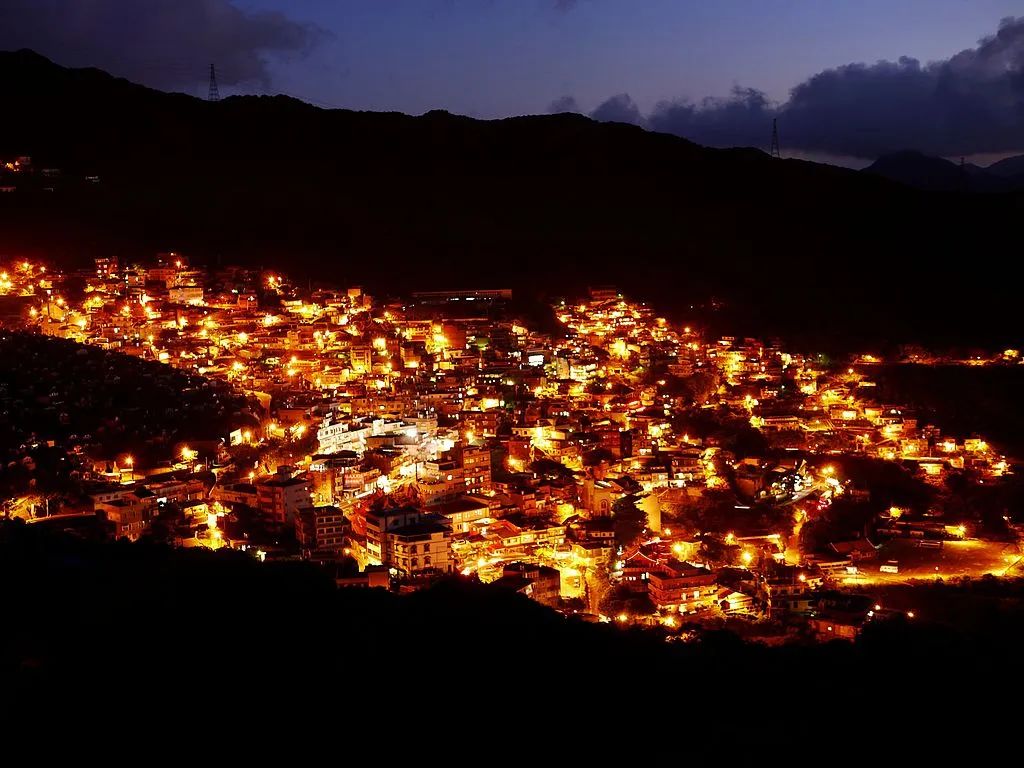

《悲情城市》是大时代小人物的浮世绘,借上世纪四十年代未期基隆郡九份林家三代的悲惨遭遇,记录了国民政府对台湾人民施加的“白色恐怖”,以及台湾人民如何在压迫中活下去。林阿禄(李天禄饰)在日治时代已经常跟日本人周旋抵抗,因此被列为流氓。国民政府接管台湾后,林阿禄经营的酒家“小上海”重新营业,但他年事已高,交由长子文雄(陈松勇 饰)接手当家。开场时,文雄的情妇(何瑷芸 饰)在日本裕仁天皇的“小上海”广播时产下一子,文雄为儿子取名“光明”,但在二次大战结束后,光明真的会来临?或是将会更黑暗?

《悲情城市》里的林家四兄弟,都先后受到日本人和国民党的迫害林子次子文龙(本片美术师林崇文客串)原为基隆郡的开业医师,被征召到吕宋岛担任军医,在战场上失踪。三子文良(高捷 饰)曾被征召到上海,担任日军的翻译官,返台后精神异常,病愈出院后得罪了跟国民党高官勾结的“上海帮”,被陷害是“汉奸”,在狱中饱受酷刑拷打的折磨,出狱后完全疯了,文雄也间接因此被“上海帮”开枪杀死。么子文清(梁朝伟 饰)和好友吴宽荣(吴义芳 饰)都是异见人士,他们因为“二二八事件”而被拘捕……《悲情城市》让我们重温独裁者掌权的恐怖历史,我们能否从中得到任何启示?

《悲情城市》里的角色语言混杂,包含了台语、日语、国语、粤语和上海语,如实地呈现当年台湾的众生相,当中林文清的哑设定,简直是神来之笔!起初只是为了掩饰梁朝伟不会说台语(或日语)的权宜之计,却多了一重更深层次后解读,暗示了当年台湾被压迫者的哑口无言,或是只能选择沉默,并且反映了当年台湾省政府的残酷暴政和麻木不仁,以及国民政府对台湾人民所犯下的罪行。

(1947年4月8日—)是台湾电影导演,其电影在国内外各大重要影展获得重大奖项,为台湾新电影代表人物之一。曾荣获三届金马奖最佳导演奖,1989年的《悲情城市》获得第46届威尼斯电影节金狮奖,1993年凭借《戏梦人生》获得第46届戛纳电影节评审团奖。2015年以《刺客聂隐娘》获得第68届戛纳电影节最佳导演奖及第52届金马奖最佳导演奖与金马奖最佳剧情片奖。2020年获得第57届金马奖终身成就奖。其喜爱使用长镜头、空镜头与固定镜位,让人物直接在镜头中说故事,是他电影的一大特色。目前是台湾电影文化协会荣誉理事长。