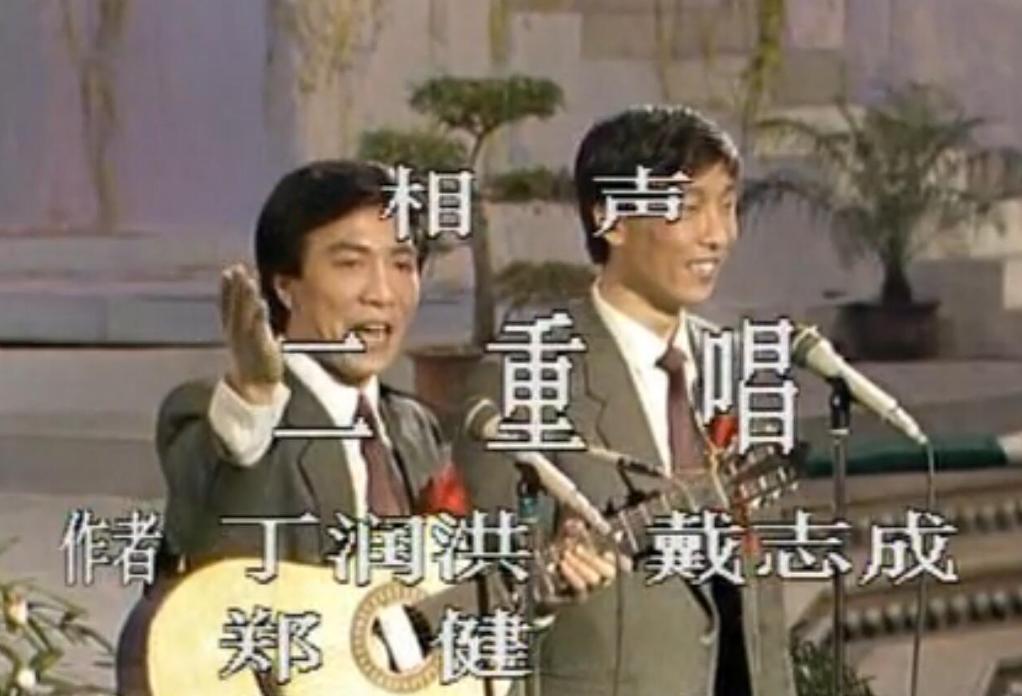

2004年的北京城笼罩在沙尘暴的阴霾里,相声界却掀起了一场更猛烈的道德风暴。戴志诚在离婚协议书上签下名字的瞬间,或许并未意识到这个决定将会成为曲艺界持续二十年的伦理争议标本。这个从天津曲艺团走出来的相声演员,正站在传统行规与现代情感观念的十字路口。

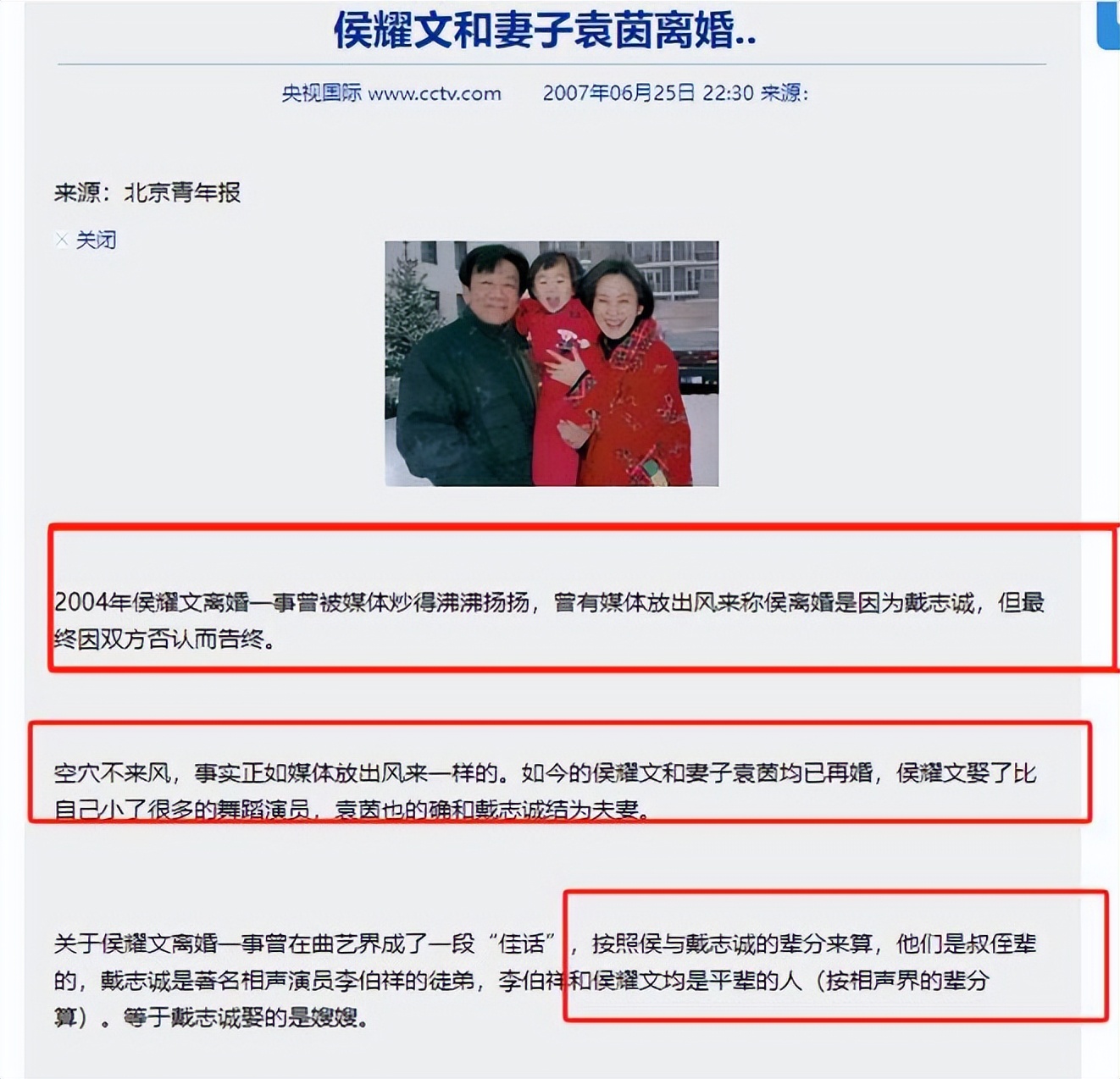

在讲究"师徒如父子"的相声江湖里,辈分伦理是比法律更严苛的存在。根据中国曲艺家协会2023年发布的行业报告,仍有78%的相声团体保持着严格的师承谱系管理制度。戴志诚与袁茵的结合,犹如在平静湖面投入巨石——他不仅娶了师叔的前妻,更触碰了行业最敏感的伦理禁区。

但鲜少有人注意到,这场情感风暴背后隐藏着时代转型的密码。就像字节跳动研究院在《2024年职业群体婚恋观白皮书》中揭示的:在70后文化从业者中,有63%的人承认在事业上升期面临过传统伦理与个人情感的剧烈冲突。当我们在短视频里刷到戴志诚的演出片段时,是否思考过这个穿着长衫的演员,其实活成了时代转型的活体标本?

1998年的某个深夜,侯耀文家的客厅灯光昏黄。刚结束演出的戴志诚抱着哭闹的妞妞在屋里踱步,袁茵正在厨房热着第三遍的晚餐。这个场景后来被郭德纲写进段子调侃,却鲜少有人追问:当"托妻献子"的传统义气遭遇现代情感的渗透,那些被道德审判遮蔽的人性微光该如何安放?

心理学教授李松蔚在《亲密关系的灰度认知》中提出:传统伦理体系中的非黑即白判断,正在遭遇现代人情感流动性的挑战。就像特斯拉的自动驾驶需要不断修正路径,当代人在处理复杂情感关系时,同样面临着传统道德代码与情感算法的兼容难题。

杨蕾在访谈中曾提及的"冰箱理论"令人深思:"婚姻就像老式冰箱,你以为关上门就封存了感情,其实压缩机早就停止了工作。"这种现代婚姻的熵增现象,在文化部2023年发布的《演艺群体婚恋状况调查报告》中得到印证:舞台伉俪的离婚率比普通夫妻高出27%,聚少离多导致的感情淡漠占比达43%。

2019年天津小剧场后台,戴志诚帮继女整理毕业演出服的照片意外流出。画面里62岁的相声演员蹲在地上为少女调整裙摆,这个瞬间比任何公关文案都更具说服力。北师大社会心理学研究中心对此现象的评价一针见血:"当代中国正在经历从集体伦理到个体幸福的价值迁移。"

这种迁移在Z世代身上尤为明显。据《新周刊》2024年婚恋专题调查,00后群体中68%的人认为"只要不违法,感情选择不应受道德绑架"。这种观念嬗变与戴志诚当年的处境形成奇妙呼应——他像提前二十年出演了现实版《伦理困境突围指南》。

值得玩味的是,德云社新生代演员在直播中被问及此事时的反应:"要是搁现在,师叔前妻算几级亲属?"这种带着互联网梗的回应,折射出传统伦理体系在数字化时代的解构与重构。就像微信表情包消解了严肃的辈分观念,年轻观众更愿意用"塌房"、"吃瓜"等网络语境重新诠释陈年往事。

2025年江苏卫视春晚的后台,戴志诚与姜昆的拥抱被镜头捕捉。这对老搭档的再度合作,恰似给二十年前的争议按下消音键。中国传媒大学曲艺研究所的跟踪研究显示:新生代观众对"戴袁事件"的道德评判强度,比事发当年降低了52%。这种代际认知差异,正在重塑行业评价体系。

这种转变在资本市场早有预兆。当"开心麻花"将伦理冲突搬上话剧舞台,当笑果文化用脱口秀解构传统道德时,资本用真金白银投票:2023年相声新势力融资额首次超过传统班社。戴志诚的故事,某种意义上成了行业转型的试纸。

清华大学文化产业研究中心的最新研究指出:传统文化行业正经历着"伦理弹性"的扩容测试。就像故宫文创让龙袍图案走进手机壳,相声行业的伦理框架也在进行现代化改装。那些曾经引发地震的"大逆不道",正在被重新装裱成行业发展的注脚。

当我们在短视频平台刷到戴志诚教孙子打快板的温馨日常时,忽然意识到时间给了这个争议故事最温柔的注解。那个在伦理风暴中心的身影,最终在家长里短中找到了平衡支点。或许正如他在某次访谈中的感慨:"相声讲究'铺平垫稳',人生何尝不是?"

这个故事留给时代的,不仅是茶余饭后的谈资,更是关于传统与现代如何共处的思考题。当AI开始创作相声段子,当元宇宙剧场模糊虚实边界,或许我们终将理解:任何行业的伦理体系,都需要像相声包袱那样,在时代笑点变化时及时"翻新"。

此刻,看着地铁里年轻人戴着耳机刷相声综艺,忽然想起戴志诚某次演出中的现挂:"您各位就当这是个伦理哏,乐完了该回家做饭还得做饭。"在这句玩笑里,我们似乎听到了传统曲艺与现代社会达成和解的密码。