“我才25岁,我不想死!”——这是法学研究生张海蓝留在人世间的最后一句话。

一、一场本可避免的悲剧

2024年4月,湘潭大学一间普通的宿舍里,一场因琐事积累的仇恨,演变成骇人听闻的投毒杀人案。27岁的马克思主义理论专业学生周立人,仅因生活习惯差异与室友不和,竟提前数月预谋,将致命毒药混入室友麦片,最终导致25岁的张海蓝痛苦离世。

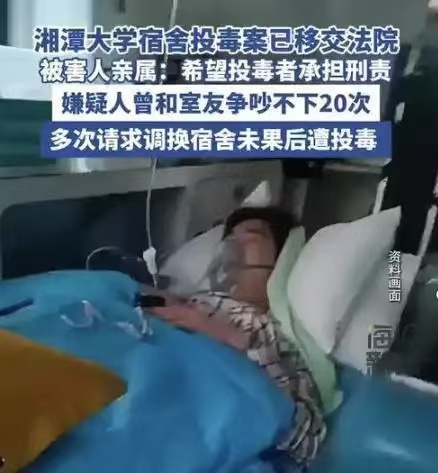

更令人发指的是,从投毒到受害者死亡的一周内,周立人冷眼旁观,甚至参与“关心”室友的假戏,直至警方介入才揭穿真相。2025年4月6日,法院一审判处周立人死刑,但年轻的生命已无法挽回。这起案件背后,究竟隐藏着怎样的扭曲心理?又给社会敲响了哪些警钟?

1、从生活习惯到生死仇恨

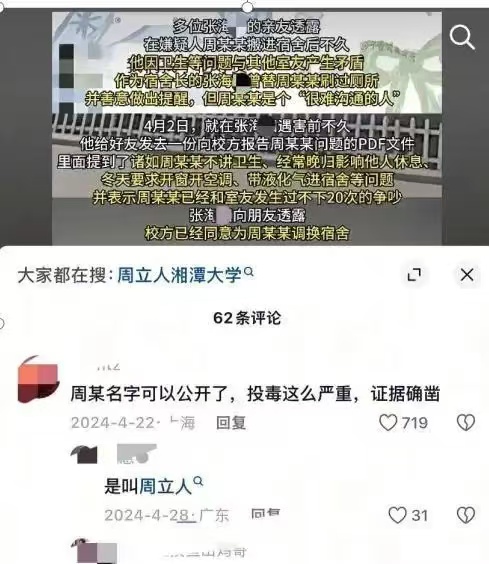

张海蓝与周立人原本是毫无交集的两人。2023年6月,因宿舍调整,周立人被调入张海蓝所在的寝室。据张海蓝生前日记记载,矛盾始于周立人“屡次晚归、拒绝打扫卫生”等琐事。其他室友曾多次向学校反映,甚至申请调换宿舍,而作为宿舍长的张海蓝,因参与调解成为周立人的“眼中钉”。

2、矛盾升级的关键点

周立人此前已因类似问题被原宿舍“驱逐”,调换后仍不收敛。得知室友集体申请调换宿舍后,周立人认为“被针对”,遂起杀心。早在2024年1月,周立人便网购秋水仙碱(一种剧毒生物碱),并藏于衣柜中,等待时机。

3、冷血与麻木的7天

2024年4月3日,周立人将秋水仙碱粉末倒入张海蓝与另一室友共用的麦片桶。4月7日,张海蓝食用后出现剧烈呕吐、腹痛,最初被误诊为“肠胃炎”。随着病情恶化,他被紧急送医,但医生迟迟无法确定毒源。

4、令人窒息的“旁观”记录。

张海蓝呕吐整夜时,周立人照常上课,甚至假装关切询问。同学和老师四处筹款、联系专家时,周立人全程沉默。直至4月13日张海蓝死亡,警方介入调查,周立人仍试图销毁证据。秋水仙碱中毒若早期明确毒源,尚有救治可能。周立人的拖延,直接导致张海蓝错过黄金抢救期。

二、周立人是谁?优等生背后的“双面人格”

案件曝光后,周立人的背景引发广泛讨论。

父母均从事教育工作,成长于“书香门第”。马克思主义理论研究生,平日擅长“高谈阔论社会责任”。同学评价他“孤僻但成绩优秀”,曾公开批评他人“道德瑕疵”。

心理专家分析称“高智商犯罪者往往具备极强的自我合理化能力。周立人可能将矛盾归咎于室友‘排挤’,从而将杀人行为扭曲为‘正义报复’。”

三、死刑判决与未解的追问

2025年4月6日,法院以“故意杀人罪”判处周立人死刑。庭审中,周立人始终低头,未对张海蓝家属道歉。而张海蓝的父母当庭痛哭:“我们的儿子做错了什么?他只是想好好读书啊!”

四、逝者张海蓝被扼杀的法治梦想

在整理遗物时,张海蓝的家人发现了他写于2023年的日记。

“今天通过了法律资格考试,离成为律师又近一步。希望未来能帮助更多人维权。”

这位立志“用法律捍卫公平”的年轻人,最终却死于一场毫无公平可言的谋杀。

五、不要让仇恨毁掉下一个青春

这起案件绝非简单的“宿舍纠纷”。它暴露了人性之恶如何在狭隘的怨恨中滋长,更给了我们很多警示。

学校、社区需建立有效的冲突调解渠道。对长期孤僻、偏执者应早发现、早介入。知识不等于良知,教育的本质是培养“完整的人”。

文末互动:

你如何看待周立人的行为?高校该如何预防此类悲剧?欢迎留言讨论。

(本文部分信息来源于庭审记录、警方通报及受访者陈述,为保护隐私,部分名称为化名。)