最近,一向以“阴间滤镜”和“但代价是什么”闻名的BBC,突然对中国展开了一轮近乎“谄媚”的正面报道。从纪录片《中国制造2025》对中国科技的全面盛赞,到成都蓝天下的现代化城市画面,再到翻出“墨西哥湾曾叫中国海”的历史冷饭,BBC的“画风突变”让全球观众大跌眼镜。这场舆论转向的背后,究竟是西方媒体的“良心发现”,还是暗藏更深层的逻辑?

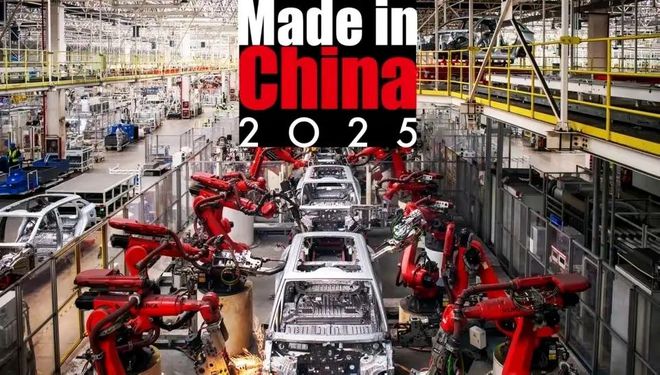

BBC的急转弯,直接导火索是马斯克领导的美国国际开发署(USAID)被关闭。这个每年向全球媒体输送500多亿美元的“狗粮”机构,曾是BBC的重要金主之一。据披露,BBC每年通过USAID获得数千万美元资金,用于“特定议题”的报道。而当这笔钱被特朗普政府一刀切断后,BBC在短短几天内便加班加点制作了《中国制造2025》纪录片,将中国的新能源汽车、无人机、人工智能等技术吹捧为“全球标杆”,甚至罕见地承认中国的制度优势是创新的基石。

这种转变堪称“暴力讨薪”:一边用夸赞中国刺激美国恢复资助,一边向潜在的新金主示好。正如网友调侃:“BBC的立场不是新闻伦理决定的,而是工资到账短信决定的。”

尽管BBC的动机不纯,但其报道中呈现的中国成就却无法被忽视。2024年,中国新能源汽车产销量突破1000万辆,宁德时代的电池技术、大疆的无人机、DeepSeek的AI大模型,已成为全球产业升级的参照系。《中国制造2025》计划中260多个项目,截至2024年底已完成86%,国产7nm芯片、300兆瓦级燃气轮机等突破,让“大而不强”的标签逐渐褪色。

更关键的是,中国的发展逻辑打破了西方固有认知。当美国在四年选举周期中反复推翻政策时,中国通过“五年规划”实现了从原子弹到空间站的系统性突破。这种“长期主义”的耐心,让BBC也不得不承认:“中国科技的爆发不是偶然,而是制度设计的必然。”

BBC的转向,撕开了西方媒体的“自由面具”。过去,USAID的资金让它们熟练地操弄“九真一假”的话术——用90%的事实包裹10%的毒刺。例如在新疆报道中,BBC刻意忽略机采率超85%的农业现代化,却虚构“强迫劳动”的叙事;在叙利亚,它们将恐怖组织“白头盔”包装成“人道主义英雄”,直到器官贩卖的真相曝光。

如今,失去金主的西方媒体,瞬间从“价值观卫士”沦为“资本打工人”。彭博社吹捧《哪吒》的“个人主义觉醒”,BBC用“中国海”的历史梗暗讽美国,这些操作看似荒诞,实则暴露了其核心逻辑:流量和资金在哪里,立场就在哪里。

面对突如其来的“盛赞”,中国网民的反应颇具智慧:“夸得我头皮发麻,建议查查BBC账号是不是被盗了。”这种警惕不无道理——当西方媒体集体转向时,我们更需要清醒:

1.警惕捧杀陷阱:BBC过去用“阴间滤镜”矮化中国,现在用“无滤镜”制造“中国威胁论”的新素材。例如将墨西哥湾改名争议与中国历史挂钩,实则为“中国扩张论”埋下伏笔。

2.拒绝叙事依赖:无论外媒是褒是贬,中国发展的节奏不应被舆论牵着走。正如《中国制造2025》的成果,靠的是实验室里的数据,而不是BBC的镜头。

3.认清博弈本质:国际舆论场没有“朋友”,只有“利益相关方”。今天的夸赞可能成为明天施压的筹码,唯有自身实力才是话语权的根基。

BBC的“变脸”是一面镜子,照出了国际舆论战的丛林法则。它提醒我们:西方的赞美与诋毁,本质都是其内部博弈的外延。对中国而言,这场舆论地震的意义不在于被谁夸奖,而在于它验证了一个事实——当你的进步快到来不及被抹黑时,对手连造谣都会显得力不从心。

未来的故事,仍要靠我们自己书写。正如一位网友的留言:“随便BBC怎么夸,我们继续造光刻机、射火箭、卖电车。等他们夸累了,我们早就到下一个山头了。”