你知道吗成都地名的丰富程度,放在全国都是首屈一指的。

成都街道因为不同取名规则、历史背景,被划分为各种门派。

下面就来盘点一下,成都街道的“江湖”。

曾经有个“成都最奇葩的街道名”排行,其中肥猪市街荣获第一名,据说这里的居民如被问起你家住哪,回答的都是“浆洗街旁边”“利民巷对面”,可见这个名字的杀伤力。

实际上这个粗俗的名字,背后还有一层深厚的文化背景。相传在三国后,成都的都市中心南移,屠宰市场在此兴盛。明代四川唯一的状元就曾居住于此,之后屠户们约定每宰一头猪就捐一个银元用于办学,后人为了纪念他们就将街道取名为“肥猪市街”。

随着屠宰市场的消失、肉食品加工厂的搬迁,这里和“肥猪市”的关系似乎越来越浅,不过惜才的屠户们仍给这里留下了向往文化的基因,成都市西北中学就坐落在街道隔壁,成了求学精神之于现代的延续。

肥猪市街记录了古代商业的发展,也留下了高中状元、屠户资学的佳话。这个俗气街名承载的,却是成都厚重历史的一隅。

除了肥猪市街外,成都还有很多由市场用途而命名的街道。比如骡马市就是清朝时期马贩聚集的地方,后来随着交易需求下降,成都新建的人民中路又把骡马市划入其中,骡马市逐渐成为市中心的火爆商圈,再到TOD一体化城市规划,骡马市的繁荣还会继续。

曾经是耕牛市场的牛市口、售卖生辣椒的海椒市、曾经成都的市中心,经营官盐店铺的盐市口......这些直白的街道名是对历史的见证,也是成都人们对从前时代的集体记忆。

上千年的历史故事和文化底蕴。

微博有个热门话题:“听过的最美路名”,评论区排名第一的回答是:“春熙路,莫名其妙就是觉得很好听。”

春熙路得名于《道德经》:“众人熙熙,如享太牢,如登春台”。形容这里商业繁华、百姓熙熙攘攘,安居乐业的样子。现在的春熙路则是外地游客必打卡的步行街,已经是成都当之无愧的商业中心。

除了春熙路,成都还有很多好听的地名。

比如奎星楼街是来自古诗:“莘莘学子虔诚往,魁星点斗送状元”。在此地兴建奎星阁为学子祈福高中,由此得到这个雅致的名字。现在的奎星楼街则是文化和生活的聚集地,墙面被各种风格的涂鸦占满,再往里走则是各种网红小吃映入眼帘,简直是一半市井一半艺术的平行世界。

成都二仙桥则是传说吕洞宾和韩湘子两位仙人路过得名,曾经的二仙桥是川北民众进省城的必经之路,正因为重要的地理位置才被赋予这样一个美丽的神话传说。

而现在的二仙桥不仅有自然博物馆这样的文化建筑,还有成都理工、嘉祥外国语这样的教育资源聚集,经过某交通节目在网络上的广泛传播,二仙桥也成了全国人民熟知的成华大道“终点站”。

相传五代十国时,蜀后主孟昶偏爱芙蓉花,命人在城墙上种满木芙蓉,故成都也被冠以“蓉城”的美誉。不仅是芙蓉,温和湿润的气候也使得成都成为了非常适合植物生长的地方,也有了很多以花木为名的街道。

成都街道有个“槐树组合”,其中的大哥槐树街由清朝的槐树胡同演变而来,以种植的槐树林闻名。而后来的槐树店路、干槐树路、双槐树街、国槐街等都是由街道内的槐树形态数量来命名的。

槐树由于它枝干高大、枝叶茂盛的特点,成了很多人乘凉歇脚的宝地,茶余饭后大人在树下下棋摆龙门阵,孩子在树荫下玩耍嬉闹,这就是那时成都的“槐树记忆”。

“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,成都的梨花街虽无“千树万树”,但明代蜀王府花园曾种了许多梨花树,等张献忠攻下成都黄袍加身后,梨花园也成了御花园,梨花一下成了御花,身价倍增。

有趣的是,在三百多年后的今天,梨花街被打造成“黄金珠宝特色街区”,还有了“西南黄金出梨花”的美誉,这藏在血脉里的贵气,不得不服。

曾经的百年老街泡桐树街,如今已经成为餐厅、文娱、茶馆的聚集地,给这条老街点燃了新的活力;因狭窄被人戏虐为“肋肢巷”的荔枝巷,在春熙路筹建后得以伸展,成为了商圈的重要支路;战时成为军阀冲突战场的冻青树街,在如今道路扩展了一倍多,也栽上了新的行道树,给这座国际大都市带来一抹绿意。因本土品牌得名的菊乐路,除了是成都娃娃最爱的饮料,现如今还因文字的寓意变化产生了一种喜感。

这些以花木为名的街道,随便一翻便是一段厚重的历史,不论街道上是否还存在梨花、冬青、泡桐,这些带着人们对自然的美好向往,仍镌刻在散发着香气的街名中。

成都高新区作为五个老城区城区之外的新区,其街道的命名方法也和主城区内神话传说、市场用途等完全不一样,而是和自己的区域文化相联系,创建了一套自己的命名规则,也就是现在大家熟知的天府1-5街。

在刚被命名后,这种单一名字+数字的命名方式就在网络上引起了很大的争议,有的人认为这种数字递增的名字既没创意,也不文雅,市区一堆“花照壁”、“百草路”、“抚琴路”这样风雅的名字,抄都不会抄。也有人觉得这种方式清晰好记也不复杂拗口,对记性差的人很友好。

确实,作为全国首批国家级新区,高新的方向是提高效率、实用至上,这也让成都高新区在建设规划和区域文化上形成了自己独有的一套美学风格。

由北向南并列五条街道,横向街道几乎和主干道垂直交汇,形成了笔直、工整的网格式规划,天府一街、盛邦街、二、三、四、五街纵距都为500米。

纵向街道之间的距离则是等差数列,从左到右分别相距900、1000、1100米。这种近乎强迫症般的道路规划使得天府一到五街成为了全成都最工整的街道。

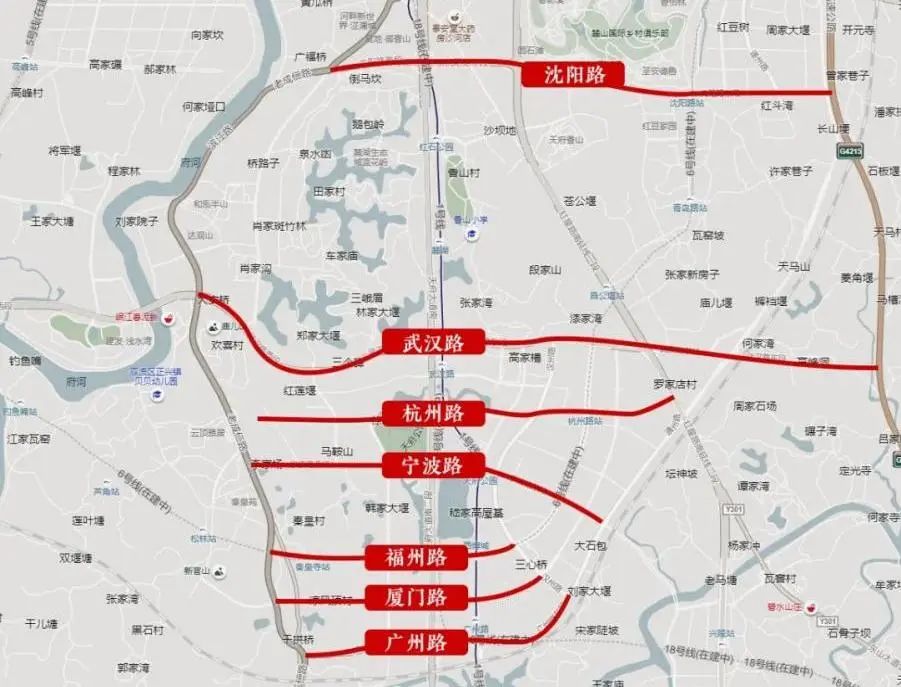

眼光放至南边,天府新区的街道更是与全省不同,采用了外省市名来作为街道名。

这个命名仍然受到了许多人的质疑,他们认为这些外省市名和四川无关,无法正确地传播本土文化;并且全国有很多地方的街道都使用过这样的命名方式,光是一条“南京路”就至少在几十个城市中存在,天府新区采用这样的命名方式既没有创意,好像也是在“偷懒”。

一句话评价:小了,格局小了。

先不论只有国家级新区才有资格用副省级城市和省会城市命名干道,天府新区创立之初就是立足国内、放眼国际,要以开放的姿态拥抱全球,也是内陆城市成都面向世界的一扇大门,用省外城市命名恰恰是体现了天府新区的开放和包容。

其次,这些道路并非只是把省外一些“顺眼”的城市名化为己用,而是有设计者独到的思考。

纵观这些街道,你会发现武汉路在靠中心的位置,沈阳路在北部偏东,杭州路、厦门路、广州路则一路向南。这个区位正好对应了这些城市在中国版图中的大概位置,体现了道路的指位性。

这样的命名还有一个好处,就是能够让不太熟悉天府新区的人能够快速了解大概的位置信息,比如他在广州路上班,就知道沈阳路离公司很远,厦门路和福州路则离公司很近。

(当然,如果你的地理知识很差,那这条跟你就没关系了)

再回到网友们质疑的,天府新区没有本地的文化内涵吗?

在南北向快速路上,有着益州大道、夔州大道、梓州大道、利州大道,而这四条道路名就是四川在宋朝时期的四个别称:益州、夔州、梓州、利州,也是“川峡四路”。

宋真宗赵恒把巴蜀分为了这四条道路,治所分别为现在的成都、奉节、三台和汉中,总称川峡四路,简称“四川路”,也即是四川得名的由来。

现在再提到天府新区,还敢说没有文化历史内涵吗?

在同是新区的高新,也有类似的道路命名方式,高新的几条主干道,除了都用“大道”结尾,“益州”、“剑南”、“天府”都是和成都有关的名字。

益州是汉朝时期的地名,包括了川渝云贵等地区,其治所就是成都。而到了唐太宗时期,益州被改为剑南,也就是剑南大道的由来。

而我们熟知的“天府”则是出自诸葛亮《隆中对》:“益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。”后世雅称天府之国。

所以像天府新区这样的格局派在和世界沟通的同时,也把本土优秀的历史埋藏在一些细节中,既与外界往来,也不忘文化初心。

结语

这个江湖或许还有动物派、食物派,藏着故事的的人物派、典故派,到现代的工业派、科技派......

上千年的历史,让这座城市埋藏着深厚的文化,成都人则把这一个个历史碎片赋予到一条条街道中,让它们能够在这些或新或旧的街道中,将这里的文化和历史,默默记住。