"兄弟,我找到财富密码了!"去年十月,山东烟台某大学的小薛在宿舍拍着桌子,把 16 部二手手机堆成金字塔。他眼睛发亮地给室友演示:"每部手机每天自动刷 30 个广告,月入 15000 不是梦!"

这个 "互联网项目" 是他在短视频平台刷到的。对方号称 "挂机躺赚",还发来了公司大楼的实景视频 —— 青岛黄岛区某科技园内,西装革履的员工对着满墙数据屏指点江山。小薛连夜查资料,发现这家 "三鼎云服" 注册资本 500 万,官网备案信息齐全,妥妥的正规企业。

为了证明自己不是头脑发热,他甚至请假去青岛实地考察。在富丽堂皇的办公室里,经理拍着他的肩膀说:"年轻人要有魄力,我们这行三个月就能回本。"

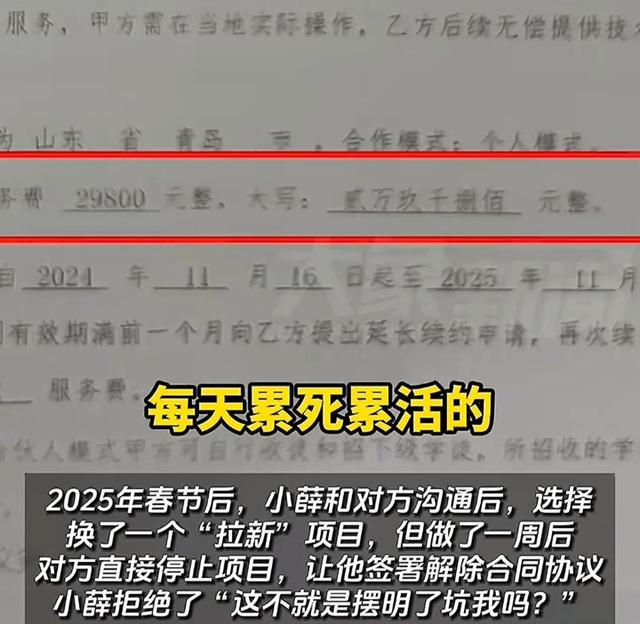

当天下午,小薛就签了 29800 元的技术服务协议,又花 8000 元买了 16 部手机,花了6000元买了两台电脑,还租了间月租 7000 的工作室。

"等我毕业就开公司当老板!" 他在朋友圈晒出工作室照片,九宫格里全是密密麻麻的手机屏幕,每张图都配上励志文案。父母担心他耽误学业,他满不在乎:"现在谁还靠死工资?这叫轻资产创业!"

现实很快给了他一记耳光。

所谓的 "自动挂机" 根本不存在。小薛每天下课就往工作室跑,像个网管似的给每部手机手动切换广告。遇到系统更新,他得熬夜给手机刷机;遇到广告加载失败,他得反复重启软件。

最夸张的是,有次平台突然要求 "养机"—— 连续三天只看指定广告,不能提现。小薛裹着毯子在工作室睡了三天,连外卖都不敢点,生怕错过 "黄金刷取时间"

四个月后,他的银行卡余额让他差点吐血:总收入 498 元,其中 300 元还是找同学刷单凑的。而他前前后后投入了 5 万多,相当于两年的生活费。更讽刺的是,当他去找公司理论时,发现对方已经被列入经营异常名录,对接的工作人员微信拉黑、电话停机。

"我就像个傻子,被人卖了还帮着数钱。" 小薛在接受采访时苦笑。他给记者看手机相册,里面全是凌晨两点的工作室照片,屏幕的蓝光映照着他憔悴的脸。

小薛的遭遇不是孤例。根据公安部数据,2024 年刷单返利类诈骗占比达 32%,大学生被骗案件同比增长 47%。这些 "躺赚神话" 为何能屡屡得手?

中国青年网调查显示,61.4% 的大学生有过创业想法,但 55.2% 的人卡在资金问题上。小薛的父亲是货车司机,母亲在超市打工,他每个月生活费只有 1500 元。当 "月入 15000" 的大饼砸下来时,他根本无法抗拒。

更可怕的是,骗子深谙心理学。他们用 "学生专属"" 零风险 "等关键词制造亲近感,再用" 错过今天再等十年 "的限时优惠刺激决策。就像摘要 11 提到的,骗子甚至会伪造" 付款成功 " 截图,让受害者误以为已经赚到钱。

很多学生对商业运作缺乏基本常识。小薛签的技术服务协议里,根本没写收益保障条款。他以为 "公司规模大就靠谱",却不知道现在花几千块就能注册空壳公司、伪造办公场地。

这种认知偏差在创业领域尤为明显。教育部数据显示,虽然 65% 的大学生有创业意向,但真正成功者不足 2%。他们往往高估了 "风口" 的力量,低估了市场的残酷。有些高校把创业与保研挂钩,导致学生为了加分盲目跟风,连商业模式都没想清楚就仓促上阵。

刷广告赚钱的背后,是一条成熟的黑色产业链。很多 "赚钱 APP" 其实是诈骗分子的引流工具。他们通过虚假广告吸引用户,再诱导下载木马程序,窃取个人信息。更有甚者,直接以 "拉人头" 的传销模式发展下线,形成 "金字塔骗局"。

小薛买的二手手机也有猫腻。记者调查发现,这些手机大多是 "组装机",内置了刷广告脚本,成本不到 300 元。而所谓的 "技术服务费",其实是骗子的纯利润。

小薛已经向法院提起诉讼,要求退还技术服务费。但法律程序漫长,他的 16 部手机至今堆在工作室,成了最昂贵的 "电子垃圾"。

对于此事,你怎么看呢?