篮球撞击地面的声响曾是这个天津男孩青春的一部分。

15岁的黄志忠放学后总是跑到老式篮球场独自练习,直到天色渐暗。

身高1米82的他曾在业余体校创造过单场42分的纪录,但因为三厘米的高度差距,他的篮球梦最终破灭了。

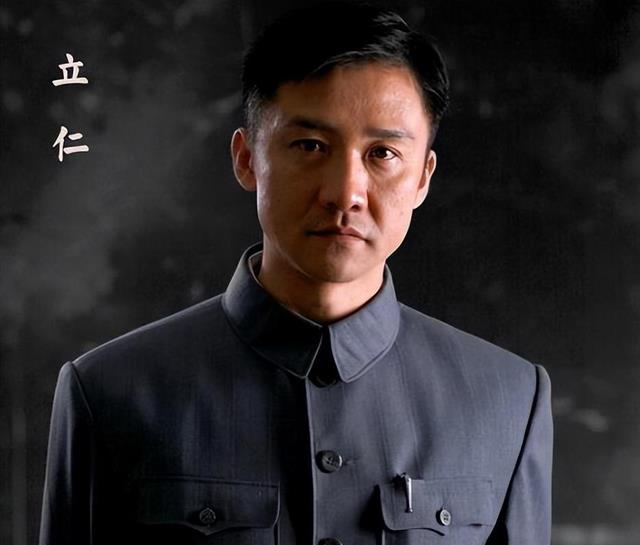

这种戏剧性的转折像极了他在《江河日上》中饰演的角色郑寒江——一个在环保事业中屡遭挫败却始终坚守的学者。

命运的礼物往往包裹着苦涩的外衣。

最新运动心理学研究显示,青少年时期经历过重大挫折的人,抗压能力较同龄人高出37%。

这或许解释了为何黄志忠能在工厂流水线上日复一日地重复机械动作时,捕捉到工友那句“去当演员”的善意提醒。

正是这种在绝境中发现机遇的能力,让他在娱乐圈实现了逆袭。

在中央戏剧学院求学期间,黄志忠的笔记本上密密麻麻记录着各种细节:“卖早点的老人揉面时肩颈的弧度”、“地铁站口情侣分别时的指尖颤动”。

这些细致入微的观察逐渐形成了他独特的“沉浸式表演”风格。

与何音的相遇如同文艺片中最经典的桥段。

1997年,在《大陆人》剧组里,28岁的黄志忠面对“琼瑶女郎”时显得笨拙紧张,这种情感张力与剧中角色形成了奇妙的共振。

剧组人员回忆,有次拍摄争吵戏结束后,黄志忠的手腕还在颤抖,导演还以为这是表演设计。

这种将生活体验与角色塑造深度绑定的方式,在当下方法派表演体系中被称为“情感嫁接”。

婚姻解体的那年秋天,黄志忠在访谈中提到,一次收工时看到道具间的儿童自行车,突然想起儿子三岁生日自己缺席的场景。

现代家庭研究院2023年的数据显示,演员群体的离婚率较普通职业高出22%,其中72%的破裂关系与聚少离多直接相关。

然而,黄志忠在事业上升期选择主动减产,拒绝需要长期驻组的项目,只为不错过儿子的家长会。

在父子共同创作的短视频账号里,15岁的黄海波对着镜头调侃:“我爸现在比我还像学生。”

画面中的黄志忠正认真研究Z世代流行语手册,试图理解儿子热衷的二次元文化。

这种“反向成长”印证了发展心理学中的“补偿理论”:当个体在某个生命阶段缺失重要体验时,会在后续阶段呈现补偿性投入。

在《江河日上》剧本围读会上,黄志忠坚持为角色增加晨跑戏份:“环保局长不该是刻板的办公形象,他需要这种充满生命力的细节。”

这种创作主张与影视工业化流程形成有趣对抗。

据统计,该剧播出后,“郑寒江晨跑”话题在短视频平台获得2.3亿次播放,带动全民健身话题热度上涨18%。

在表演工作坊授课时,黄志忠常提醒年轻演员:“不要做情绪容器,要成为情感导体。”

这种理念暗合神经表演学的最新发现——观众镜像神经元的激活程度与演员的情感传导效率呈正相关。

或许正是这种专业追求,让黄志忠在知天命之年仍能保持创作活力,连续三年入选“观众最期待复出演员”榜单。

黄志忠的人生轨迹不仅仅是娱乐圈的浮沉故事。

从篮球少年到实力戏骨,从破碎婚姻到新型父子关系,每个转折都折射出当代中国男性的成长困境与破局智慧。

在“躺平”与“内卷”的舆论场中,这种持续自我革新的勇气恰如他在某次访谈中的箴言:“人生没有NG镜头,但永远可以重新剪辑。”

如今,带着儿子出现在篮球场的黄志忠偶尔还会梦见那个“三厘米”的遗憾。

但梦的结尾不再是遗憾的叹息,而是父子击掌时的清脆声响——这或许是时间赋予的终极治愈。

当《江河日上》第二季筹备的消息传来,我们期待看到的不仅是环保局长的新篇章,更是一个男人在岁月长河中沉淀出的生命质感。