南京,六朝古都所在,形势雄壮,易守难攻。

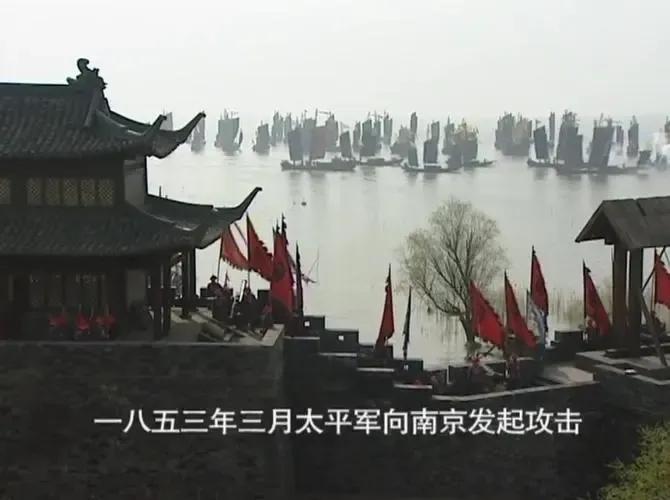

然而,1853年,太平军却在很短的时间内,以很小的代价,就轻易攻占了南京。

这是怎么回事呢?

易守难攻的南京南京,自古就是易守难攻之地。“东有中阜之高,西有长江之险,南连峻门,北枕后湖”。即拥地势之险,又有坚固城防,可谓虎踞龙盘、城高池深。

况且,清代时,南京为大清统治南方的核心城市,其所驻扎的八旗、绿营兵力规模仅次于北京城。

而就抵抗意志而言,南京城的抵抗意志也天然是顽固的。

当时,南京城内的满城有数千满八旗。

虽然八旗早已不复当年之勇,但是,由于太平军当时宣传满官兵是“妖孽”,因此,八旗官兵及家属都恐惧遭到太平军的杀害,遂有死战到底的决心!

同时,从战略角度来说,清军守南京的“纵深”可谓是极大的!

毕竟,自太平军离开武昌东下,所有人都很清楚太平军的目的地就是南京了!

所以,数千里江防,都可以视为南京的防御纵深!

尽管清军当时在水师上尚不能敌太平军,但是,以当时的火力水平,依托沿江狭窄险要处,清军仍然是可以阻止,或者至少迟滞太平军推进的。

所以,守南京的两江总督在沿线设立了九江、安庆、芜湖三道防线!

而在其他方向,清军的向荣、琦善等部,或者在追击太平军,或在赶来支援···

所以,总结下来,此时南京的形势是:前有纵深;后有坚城;内有死士;外有援军···

这种城,难打!

表面强大却危机四伏的太平军而太平军,虽然表面上看起来声势浩大,但实际上却是危机四伏!

表面上看,兵力有50万,比当年曹孟德更吓人。但实际上是拖家带口,能战之士不过10万;而且,许多是新加入的,真正的“老兄弟”不过2、3万人。

虽然太平军在岳州、武昌获得了大量的火药、装备,但是,他毕竟是打下一地就放弃一地,无后方作战,后援不继。

何况,50万人,不管能战还是不能战,都要吃喝,物资消耗需求是极大的!

可以说,一旦太平军前阻坚城,后遇追击,形势将十分危险!

同时,虽然太平军有水军之利,但是,一则太平军的水营也多是新建之兵,虽然熟悉水性,在江面往来如飞,但毕竟缺乏正面交战的经验;二则以当时的火力条件,沿江作战,双方都具备以陆地火力封锁江面的条件,所以,要沿江突破,不能只靠水军,需要密切的水陆协同作战,而太平军在这方面同样尚缺乏经验!

所以,太平军不能顺利突破,陷入前顿坚城,后遇追击的概率其实也是很大的!

同时,对太平军来说,要攻南京,又需要同时做到两点:时间要短!伤亡要小!

时间要短,自不必说,前顿坚城,后遇追击,取死之道也!

伤亡要小,则是总体形势决定的:清军正源源不断组织力量赶来,如果太平军付出重大伤亡,即便拿下南京,也站不住脚!

这不是个好打的仗!

风驰电掣的行军和持续不断的战术进步,摧枯拉朽地突破长江沿线抵抗,直扑南京然而,此时生机勃勃的太平军,很快就以其惊人的创造力和行动力,解决了一个个难题!

1、灵活用计;一夜之间突破敌人严密设防的九江防线。

太平军要东下,第一个要突破的就是湖北、江西边境的两处南北对峙险要。

一为半壁山、田家镇江隘;一为武穴镇、老鼠峡险隘;他们构成江面两道锁!

当时,清军集结了5000兵守这两处,而向荣等也正赶往。

按道理,5000人守险,是可能阻击太平军一段时间的。

但是,太平军却仅仅一夜之间就突破了!

之所以如此,首先是因为大清官场的风气。

大清最先布防的,是江西巡抚张芾。张芾率领2400兵抵达后,只守南岸属于江夏管辖的下巢湖。北岸是湖北的地界,张巡抚只排了200人“意思意思”,把责任推给两江总督来处理。

如此,在北岸清军抵达前,险要的半壁山、田家镇等地几乎无守!

太平军侦知情况,立刻出发,抢先通过了半壁山、田家镇,并夺取了只有200兵“意思意思”的老鼠峡!

随即,太平军又打一个“信息差”,利用敌人尚不知太平军已经夺取老鼠峡的机会,让前队扮作难民,骗过敌拦截后,迅速发动机动!

当时,太平军的做法是“以木牌卫锋,继以空船燃火”,看起来就跟“火烧赤壁”的情节一样!

清军也读过《三国演义》,自然晓得其中厉害,遂水陆同时放炮,猛轰太平军的空船!

然而,太平军,可不是要真的“学周瑜”!大量空船的目的,是为吸引清军的火力!

随即,太平军,水陆同时出击;水师攻敌水师;陆师乘船上岸攻敌岸防,迅速破敌!

此战,大破清军,清军随即在九江来不及部防就被太平军顺势拿下!

如此,太平军轻易突破了清军第一道防线,并且,从武穴、九江获取了大量的火药、装备,实力再次大增!

2、连续突破,轻而易举。

后面,太平军又连续攻破安庆等地。具体过程,咱不细说了。

因为:其主要原因如出一辙:由于太平军的行动速度太快,以至清军在安排未妥之时,就仓促失守!

同时,太平军在行动中,也持续提高自己的战术能力!

在整个行动中,太平军轮番让陆师将士上船行军,从而确保陆地进军的将士保持充沛的精力和旺盛的斗志。

因此,太平军将士展现出高昂的斗志。他们往往在快速行军后,不怕疲劳,迅速投入进攻,不给敌喘息之机,遂连战连克!

同时,太平军在行动上对“发展与机动”的关系也处理得更到位;前军入城,稍做休整;后军入城,前军立刻出发,后军则在就地补充物资、人员后再出发;如此,大军既不停顿,又得补充,边进军边发展,虽然风驰电掣,但张弛有度,并不“强弩之末”!

而在具体战术运用上,水营战术和水陆协同的战术也进步很快。陆师或在水师护送下登陆作战,或走山地迂回敌后;水师或在江面攻击敌舰,或以火力掩护陆师行动,配合默契。

这些进步,在后来的攻南京之战中,都将体现出来!

如此,自武汉至南京,1800余里的沿江之路,太平军只一个月就顺利完成!

接下来,就是南京了!

制江权争夺战:巧妙用兵,夺取制江权自古以来,南京的防御体系,是以长江防御与城市防御相结合的一体化体系。

因此,如果夺取了制江权,就等于打掉了南京防御体系的一半!

当时,太平军虽然水营规模大,但皆是由民船组成,船小,并非战舰。

大清虽然腐朽,但凑齐战舰的本事来是有的。

因此,大清遂在梁山集结战舰,企图形成以战舰为机动,以梁山险要为依托的阻击阵地,阻止太平军的推进。

如此,太平军船多而小,清军船大而少且有险要可依。

但是,太平军水师却以灵活的战术,“以小搏大”!

太平军先锋师船出击诱敌,与清军接战。

接战中,太平军交战不利,损毁3只师船,且战且走。

清军中计,在交战中远离了梁山防线,直抵芜湖江面。

此时,江面开阔,正适合船只众多的太平军水师发挥数量优势!

于是,集结于此的千余只太平军师船杀出,猛烈轰击清军,双方发生激战!

清军力不能支,只得退却。

然而···梁山阵地,他已经回不去了!

原来,就在水师在芜湖激战时,就在清军把关注焦点放在江面上时,太平军的陆师迅速出击,猛攻东、西梁山阵地!

阵地清军猝不及防,又失去了江面船只火炮支援(壮胆),一见太平军突然鼓角而至,迅速溃散,几乎没有进行什么抵抗!

如此,太平军就夺取了东、西梁山阵地!

清军水军在芜湖江面战败,趁天黑退到四合山,企图利用夜间稍做休整。

然而,太平军水师不怕疲劳,在夜间再次发起猛攻,清军水师丧失大半,不能再战!

如此,清军失去了制江权的争夺,太平军牢牢掌握了江面!

此战,太平军水陆配合的节奏,可谓精当!

清军处置混乱,导致外围不守南京的外围防御中,雨花台是关键之地,历代攻南京,最激烈的对抗,多发生在雨花台。

大清也知这一点,因此,在清军最初的城防部署中,大部分力量集结于雨花台。(5200人,3000人驻于雨花台,而城内只有2000余人)

后来,清军在南京的兵力增加到了2万人,城内防守有了兵力,但比较能战的3000人仍然部署在雨花台。

我们从后面湘军攻天京之战来看,3000人严守雨花台,够进攻方喝一壶的。

但是,清军的内部混乱,却使雨花台不战而弃!

原来,梁山战败后,大清紧急下令各门紧闭,并将13座城门全部用土袋闭塞!

其实,你用土袋闭塞门,又真的能加强对南京城的防御吗?难道你认为太平军是准备用“冲车”去撞门吗?

显然,这个部署,对加强城防,基本没有什么帮助,最多只是如三国时守樊城的曹仁斩白马一般,表达一个“与城共存亡”的决心而已。

不过,这个“决心”,没有给太平军带来什么震慑,反而吓坏了城外守雨花台的清军——这是把咱们丢在城外不管了,让咱们做炮灰呀!

得嘞,咱不守了!

于是,雨花台守军麻溜也回到了城内,连积累的辎重、弹药、炮械都来不及带走···

于是,南京的“三保险”,长江之险、地势之利,通通丢失了!

清军只依托城防,“婴城而守”了!

李开芳的“虚张声势”,为太平军牢牢掌握局势创造条件即便如此,形势仍然是有可能变化的。

在太平军攻桂林、长沙时,一开始,大清也是“婴城而守”,但是,在缓过之后,又注意出城控制部分险要,甚至反击太平军。

因此,当3月7日,李开芳率领先头部队抵达南京城下时,一切仍然可能有变数。

毕竟,李开芳的兵力严重不足,无法阻止清军重新掌握险要。

所以,李开芳遂主动“虚而实之”,打了个巧仗。

3月8日凌晨,李开芳就派一支2、300人的太平军在夜色中摸进南城外街区,主动进攻练勇。

同时,李开芳又在城外系着灯笼,往来奔跑,以为疑兵,使清军惊恐!

随即,最“巧”的事情来了。

这时,练勇向城上清军求援。

城上清军见城外似乎有很多太平军,认为这是太平军诱敌之计,不敢出兵,只有在城上发炮轰炸。

太平军经验丰富,一听炮声,立刻“俯首伏地”,没有什么伤亡。

而正在和太平军开干的练勇没有经过这种历练,被自己的炮火“轰毙五百余名”,其余人逃走了···

这还不算完!

就这么点人,太平军居然发起了攻城战!

到了黎明时,大清的炮管发热,不能再用。太平军迅速冲过秦淮河,直逼城下,拆屋烧门!

随后,在清军逐渐加强后,太平军又主动迅速撤出战场!

李开芳先头部队,兵力少,但以灵活的战术和勇敢的精神,“虚张声势”,吸引住了清军,为后续部队控制险要争取了宝贵的时间!

当天,林凤祥的部队也抵达了。

太平军遂控制了南京城外的险要,对南京清军形成瓮中捉鳖之势!

林凤祥、李开芳的积极行动,为总攻打下了坚实的基础林凤祥抵达后,与李开芳商议,认为:目前的力量仍不足以攻城,要先等水师大队抵达后才能总攻!

因此,太平军先头部队遂决心先将重点放在在外围险要构筑攻城阵地上!

但是,你要加强准备,人家也会加强准备,而且,以目前的实力对比,人家还可以破坏你的准备!

所以,在构筑阵地的同时,林凤祥、李开芳,还需要继续采取各种积极行动,破坏敌人的准备,消耗敌人。

其主要做法有三。

1、雨花台架炮,轰击城内。

这样的炮击暂时是不可能达到太大实际杀伤的,但是,这种威慑性炮击,可以壮大声势,以配合接下来的行动。

2、连续进行战术机动和战术诡诈。

白天,太平军会进行小规模战术机动;夜晚,太平军就会进行战术诡诈。

配合雨花台炮火,太平军的机动、诡诈,造成要偷袭城门的假象,诱使清军始终处于紧张状态,发炮射击。

如此,清军精神持续紧张、疲惫,而弹药也大量消耗!

3、政治宣传攻势。

太平军加强政治宣传,表达了太平军“不杀百姓”的诚意,以粉碎敌人企图诱骗群众抵抗太平军的企图。

值得注意的是:与在桂林、长沙时不同,此时,太平军在攻城时的政治宣传,不再是拜上帝的教义,而是“不杀人”这种简洁朴实的信息,可见其政治宣传的水平也有了很大的提高!

同时,太平军又派遣间谍进入城内,加强宣传,联络城内一些反清人士。

如此,一来,清军被迫在“百忙之中”还要花大量力气“防谍”,精神进一步紧张;二来,清军企图进一步募集百姓守城的效果遭到了破坏!

林凤祥、李开芳的积极行动,为总攻打下了坚实的基础!

巧妙的“穴地”随着太平军水陆大队抵达,总攻的条件已经成熟。

太平军不做伤亡巨大的强攻,而是采取“穴地攻城”之法。

“穴地攻城”,太平军用了好多次了,在长沙、武昌都用过,不是什么新鲜的事情了。

所以,清军也有了应对之策:“低听法”,探知太平军地道挖掘的方向后,提前做准备,或破坏,或挖内壕···

但是,太平军的“穴地战术”这时又提高了。

1、以仪凤门为穴攻主要目标。

仪凤门依山造成,与城外水平及竖直距离大,地听效果不佳!

2、从静海寺、天后宫开始挖掘,并设立了严密的防护。

静海寺、天后宫后墙皆倚城角,是很理想的天然掩护。

太平军又设立了土墙,以避免敌人出击,或者以炮火破坏。

3、利用气象条件,雨天施工。

下雨天施工,清军的地听“便为虚设”!

如此,太平军此次挖掘十分顺利,整个过程中,没有遭到清军任何破坏,不仅如此,清军虽然知道太平军要穴地攻城,但也一直搞不清太平军穴地进攻的方向。

4、在穴地的同时,全力准备强攻工具。

过去攻长沙时,太平军三次爆破成功,但皆被敌人驱赶出来,无法破城。

其原因在于:爆破口毕竟有限,敌人集中兵力,堵住口子,太平军就仍然被堵截在外了,冲不进去。

所以,只有在穴地进攻的同时,做好在多个方向展开进攻的准备,才可能取得真正的突破!

5、在城内提前展开地下活动。

太平军又派间谍,在城内活动。

一方面,他们留下暗号,准备接应破城部队。

毕竟,南京是大城,如果你不做好准备,破城而入后,两眼一抹黑,那是要吃亏的。

另一方面,他们散布谣言,总是扬言太平军已经总攻,使清军陷入恐慌。

恐慌不算什么,问题是,几次之后,太平军总攻的消息在清军这里变成了“狼来了”的故事,麻木了!

如此,总攻准备充分,时候到了!

情节有起伏,但全程在掌握的总攻3月19日,杨秀清发布了总攻令!

总攻开始了。

1、仪凤门爆破成功,但进城后被反扑出来。

3月19日天明前,一声巨响,仪凤门爆破成功!

在爆破的同时,太平军又顺势进行了炮击,扩大了口子!

随即,林凤祥率突击队杀入!

突击队的冲击非常猛,初期发展十分顺利。

但是,形势却很快出现了反复!

林凤祥此时在指挥上出现了一个严重失误:突击队进城后,只顾冲击,没有控制城缺,维持交通线;而后续部队也行动缓慢,没有迅速投入!

因此,当清军拼死反扑时,太平军突击队抵抗不住,大部队撤出。

当然,有许多入城的太平军将士还是留在城内潜伏起来,以等待下次攻城!

不过,由于太平军在攻城战略上的严谨和妥善,林凤祥这一战术上的失误并没有影响全局的发展。

2、李开芳突破聚宝门!

前面提到,吸取攻长沙的教训,这一次,太平军在穴地的同时,还准备同时强攻!

因此,当林凤祥趁着爆破成功突入时,李开芳率军潜伏于聚宝门外。

当聚宝门等各处清军纷纷赶去仪凤门堵口子时,聚宝门清军兵力空虚了!

李开芳趁机发起强攻!

由于各类器械准备充分,加之清军防御薄弱,太平军顺利突破了聚宝门,并且控制了南城!

3、林凤祥卷土重来,再破仪凤门,夺取北城市区!

林凤祥在初攻失利后,又组建新的突击队,准备第二次进攻。

这时,李开芳已经攻入了南城,清军局势大乱!

同时,北城的清军也在搜索潜在城内的太平军,乱作一团。

林凤祥趁机再次总攻!

里应外合,再次破门!

这一次,大局已定,林凤祥迅速控制北城区!

如此,除满城外,太平军夺取了南京大部分地区!

满城攻坚战南京城内的满城,本是当年朱元璋建的皇城,城高墙厚,很难进攻。

而咱们前面提到,太平军的政策,使八旗官兵只有拼死抵抗一个选择,而守住满城是他们的唯一生机。

所以,不仅是8000将士拼死守城,就连女子也登城死守!

太平军攻入南京后,旋即进攻满城,但是,遭到顽强抵抗,毫无战果。

所以,在太平军大队进入大城前,这些太平军只有采取骚扰战术,企图通过炮击、小规模出击来疲惫敌人,为总攻创造条件。

太平军大队入城后,杨秀清亲自指挥对满城的进攻。

杨秀清先是采取了强攻战术:以城垣较低的地段为主攻方向,其他方向为牵制,四面围攻。

但是,满城抵抗激烈,太平军付出了比攻破大城更惨重的代价后仍然不能成功。

杨秀清见状,遂调整战术:改正面强攻为轮番攻击,“易人以战”,不断更替将士,保持猛烈势头,加大敌人的疲惫、困难。

八旗本就久不练习,此时只是凭求生欲望死斗,久之,渐渐战斗力枯竭。

此时,杨秀清又展开政治攻势:“准旗人拜降”,并暂缓进攻,给条生路。

此时,清军士卒已有降意,但将军坚决不降。

太平军政治攻势,是为瓦解敌人的斗志,不是为了给敌人喘息之机!

杨秀清没有多等待,再次发动猛烈进攻!

疲惫且动摇的旗兵果然抵抗不住,崩溃了!

如此,太平军歼灭该敌,占领南京全城!

南京,从来不好打。

太平军此次能在较短的时间,以较小的代价拿下南京,是非常不容易的。

之所以如此,除大清当时的腐朽无能外,主要还是在太平军当时的勃勃生机。

无论是战略部署还是战术运用上,太平军皆表现出了极高的水准。

对于一支由农民组成的,成军不到2年的队伍来说,能够达到如此水准,是令人惊讶的。

这种令人惊讶的表现,来源于蕴含无穷力量的民间智慧以及对暴政的憎恨!

如果一直保持下去,太平天国,本应该拥有难以想象的前景!

只是···没有如果···

入南京后,太平天国逐渐变成了那个更加脱离群众,更加腐朽暴虐的家伙!